J’aurais beaucoup aimé pouvoir regarder cette charmante vieille chose dans son jus, si je puis dire, c’est-à-dire dans la version française de l’époque de sa réalisation (1954), avec les voix viriles de ses héros, le gazouillis de son héroïne et les accents prononcés des serviteurs indigènes (qui sont, il faut le noter, les premiers à être occis par la Créature en ayant à peine le temps de hurler de terreur). Mais le DVD, à l’excellente image remastérisée, ne donne pas cette possibilité. Tant pis !

Au juste, comment se fait-il que cet intéressant nanar ait connu, depuis sa sortie, une réputation qui fait qu’il bénéficie d’une sorte d’aura amicale et d’une note royale de 6,9 sur 10 sur le site Imdb, alors qu’il est semblable à des tonnes de films du quatorzième rayon, ni mieux, ni plus mal réalisés que lui ? Est-ce qu’il dégage une poésie particulière, est-ce qu’il comporte des instants d’angoisse vraiment dérangeants, de ceux qui font qu’on se demande, après que le mot Fin a apparu au générique, si le grincement qu’on entend, devant sa porte, n’est pas un peu bizarre et inquiétant, est-ce qu’il amène à oublier le bricolage sommaire des trucages et à se fondre dans la magie du récit ?

Je suis bien loin d’être spécialiste de ce cinéma de quartier, plein de menaces apocalyptiques et de créatures immondes, de péripéties convenues, de héros découpés dans le roc et d’héroïnes sensibles et menacées. Je sais  que, durant la guerre froide, comme une sorte de métaphore de l’anxiété qui avait envahi les sociétés, il y a eu plein d’images symboliques de ces menaces qui affolaient les braves gens, menaces de l’envahissement, menaces de la méchante bombe et du savant fou, menaces d’êtres inconnus réveillés au fond de leurs paisibles retraites par la folie des hommes. Les Nippons – qui avaient l’avantage d’avoir directement expérimenté les feux de l’apocalypse – en étaient particulièrement férus, à coup de Rodan et de Godzilla

que, durant la guerre froide, comme une sorte de métaphore de l’anxiété qui avait envahi les sociétés, il y a eu plein d’images symboliques de ces menaces qui affolaient les braves gens, menaces de l’envahissement, menaces de la méchante bombe et du savant fou, menaces d’êtres inconnus réveillés au fond de leurs paisibles retraites par la folie des hommes. Les Nippons – qui avaient l’avantage d’avoir directement expérimenté les feux de l’apocalypse – en étaient particulièrement férus, à coup de Rodan et de Godzilla . Mais les États-Unis sortaient à peu près à la même période, La Chose d’un autre monde

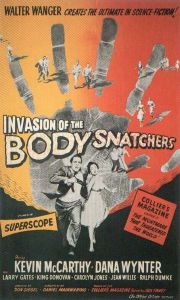

. Mais les États-Unis sortaient à peu près à la même période, La Chose d’un autre monde , L’Invasion des profanateurs de sépulture

, L’Invasion des profanateurs de sépulture et, un peu plus tard, La mouche noire

et, un peu plus tard, La mouche noire . À la fin de la décennie 50, on allait revenir aux mythes plus classiques, inspirés de la littérature, à Frankenstein et à Dracula.

. À la fin de la décennie 50, on allait revenir aux mythes plus classiques, inspirés de la littérature, à Frankenstein et à Dracula.

Mais donc, en attendant, L’Étrange créature du lac noir , qui se déroule en Amazonie et présente l’avantage de pouvoir présenter des images exotiques de forêt touffue, de marécages étouffants et, pour faire bonne mesure, de profondeurs marines et lacustres. Le spectateur de l’époque qui n’avait pas encore découvert Le monde du silence

, qui se déroule en Amazonie et présente l’avantage de pouvoir présenter des images exotiques de forêt touffue, de marécages étouffants et, pour faire bonne mesure, de profondeurs marines et lacustres. Le spectateur de l’époque qui n’avait pas encore découvert Le monde du silence devait en être tout baba, d’autant que les images du film de Jack Arnold

devait en être tout baba, d’autant que les images du film de Jack Arnold sont plutôt bien léchées quoiqu’en seul noir et blanc.

sont plutôt bien léchées quoiqu’en seul noir et blanc.

Sinon, de quoi s’agit-il ? D’une brave bête de créature hideuse, humanoïde amphibie, qui se trouve dérangée dans sa tranquillité par l’irruption d’une bande de scientifiques à l’œil curieux.

La Créature ressemble un peu – combien elle est disgraciée ! – aux Exterminateurs du Zardoz de John Boorman

de John Boorman : on voit par là qu’elle a quelque raison de ne pas vouloir être enquiquinée et de se terrer loin des regards indiscrets. Elle est naturellement dotée d’une force physique colossale et, telle King-Kong, elle tombe assez amoureuse de l’héroïne (l’assez jolie Julie Adams

: on voit par là qu’elle a quelque raison de ne pas vouloir être enquiquinée et de se terrer loin des regards indiscrets. Elle est naturellement dotée d’une force physique colossale et, telle King-Kong, elle tombe assez amoureuse de l’héroïne (l’assez jolie Julie Adams ). D’ailleurs, dès qu’on voit, à la 23ème minute, surgir sa main griffue autant que palmée du marigot, on sait bien que la suite ne va pas être de la gnognote.

). D’ailleurs, dès qu’on voit, à la 23ème minute, surgir sa main griffue autant que palmée du marigot, on sait bien que la suite ne va pas être de la gnognote.

Après avoir fait du dégât parmi les membres de l’expédition, elle est à la fin, comme il se doit, abattue par le héros. Puisqu’il y eut deux suites, La revanche de la créature et La créature est parmi nous, elle devait être seulement blessée, mais ma sympathie pour elle ne va tout de même pas jusqu’à me donner envie de vérifier…

et La créature est parmi nous, elle devait être seulement blessée, mais ma sympathie pour elle ne va tout de même pas jusqu’à me donner envie de vérifier…