Le livre de Louis Pergaud, sa verve, sa truculence et les nostalgies d’enfance qu’il suscite ont eu un tel impact dans l’imaginaire collectif français qu’il n’y a rien d’étonnant qu’il ait donné lieu à tant d’adaptations. Précédée par La guerre des gosses de l’inconnu Jacques Daroy en 1936, celle d’Yves Robert est la deuxième en date et la plus connue et célébrée. Et, invraisemblablement, elle a été suivie par deux films sortis en septembre 2011, à huit jours de distance : on voit par là que le cinéma français est volontiers suicidaire. D’abord, La guerre des boutons de Yann Samuell. Puis La nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier. Notons que celui-ci s’est construit une spécialité de piratages et de détournements de succès du passé : après Les choristes en 2004, démarque mignonnette de La cage aux rossignols de Jean Dréville en 1945, il a commis un salmigondis populiste et bien-pensant, Faubourg 36 qui prétendait reconstituer l’esprit de La belle équipe. Et il s’est donc ensuite attaqué à une lourde trahison du livre de Louis Pergaud. Dès que, sur mon écran de télévision, j’ai vu surgir, au milieu des peignées que se fichent Longevernes et Velrans, la figure culpabilisante, moralisatrice et quasiment obligée de l’adolescente juive persécutée (car l’action est transposée pendant la Guerre, comme dans tout téléfilm qui se respecte en méprisant son public), dès que j’ai vu cette sinistre mascarade, j’ai évidemment zappé.

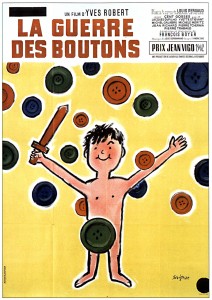

Que je revienne un peu, donc, au film d’Yves Robert qui, lui, est bien honnête et sent le terroir, l’étable, l’écurie, l’encre violette, la plume sergent-major, la craie sur le tableau noir et la blouse grise de l’instituteur. Avec près de 10 millions d’entrées, c’est un des plus grands succès du cinéma français, un de ces films qui déplacent les foules au delà des habituels spectateurs.

Quelle recette pour un film tourné en Noir et Blanc, sans acteur de première importance, sans histoire amoureuse et sans prétexte policier ? Sûrement la réputation du livre, que tout le monde ou presque avait lu depuis sa parution en 1912, juste avant que les frères aînés des garnements – et aussi sûrement les plus âgés d’entre eux, Lebrac (André Treton) ou l’Aztec (Michel Isella) – n’aillent se faire massacrer au Chemin des Dames.

Le renom du livre, mais aussi la fraîcheur des bouilles d’enfants, leurs courses dénudées à travers les bois (qui firent grincer quelques grincheux grinçants, ce qui n’a rien de surprenant), l’étonnant succès de la ritournelle Si j’aurais su, j’aurais pas venu ! proférée par le non-moins étonnant Petit-Gibus (Martin Lartigue qu’Yves Robert réutilisa deux ans plus tard pour Bébert et l’omnibus) ? Même en ajoutant quelques acteurs de second plan de quelque notoriété (Michel Galabru, Jacques Dufilho, l’affreux Jean Richard, l’excellent Pierre Trabaud) et le plaisir toujours renouvelé de la castagne, ça me semble à peine suffisant…

Le renom du livre, mais aussi la fraîcheur des bouilles d’enfants, leurs courses dénudées à travers les bois (qui firent grincer quelques grincheux grinçants, ce qui n’a rien de surprenant), l’étonnant succès de la ritournelle Si j’aurais su, j’aurais pas venu ! proférée par le non-moins étonnant Petit-Gibus (Martin Lartigue qu’Yves Robert réutilisa deux ans plus tard pour Bébert et l’omnibus) ? Même en ajoutant quelques acteurs de second plan de quelque notoriété (Michel Galabru, Jacques Dufilho, l’affreux Jean Richard, l’excellent Pierre Trabaud) et le plaisir toujours renouvelé de la castagne, ça me semble à peine suffisant…

Parce qu’il faut bien dire que l’anecdote est au dessous de la minceur, que les grasses plaisanteries paysannes sont lassantes, que la répétitivité des scènes fait bâiller, qu’il n’y a pas un personnage vraiment tracé. Yves Robert a connu, d’ailleurs, paraît-il, les pires difficultés à produire et à faire distribuer son film.

Et ça a marché : un de ces miracles surprenants du cinéma qui n’ont pas de rapport avec la qualité du film…