Détenteur depuis peu d’un double gros coffret d’œuvres d’Alfred Hitchcock qui vont de 1942 à 1976, j’entreprends sans prévention mais sans enthousiasme de perfectionner ma modeste connaissance d’un cinéaste placé par certains au plus haut degré de l’intelligence cinématographique et par moi tenu – jusqu’à présent en tout cas – pour un habile faiseur plutôt surévalué, dont je n’ai vu de vraiment excellent que Psychose.

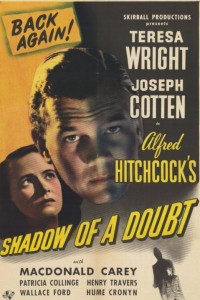

Après Saboteur, vu il y a quelques semaines, voici un autre film tourné durant la guerre, mais qui ne fait, lui, aucune sorte d’allusion à la triste situation du monde de 1943, date de sa sortie sur les écrans. Il paraît que L’ombre d’un doute était le film préféré du réalisateur. Sans doute était-ce pour des raisons très personnelles (la mort de sa mère durant le tournage ?) parce que, si c’est plaisant, ça n’a rien de vraiment transcendant.

Entendons-nous bien : pour tout ce que j’en ai vu, j’ai l’impression qu’Hitchcock, par goût ou par nécessité, s’est lui-même ficelé dans un genre unique, celui du thriller ou plutôt du film de suspense, genre fort honorable mais forcément limité par le nombre relativement vaste mais tout de même restreint des situations à mettre en scène ; un genre en tout cas peu susceptible, quand le spectateur en a compris la recette, de lui apporter ce qui est essentiel : l’étonnement.

Entendons-nous bien : pour tout ce que j’en ai vu, j’ai l’impression qu’Hitchcock, par goût ou par nécessité, s’est lui-même ficelé dans un genre unique, celui du thriller ou plutôt du film de suspense, genre fort honorable mais forcément limité par le nombre relativement vaste mais tout de même restreint des situations à mettre en scène ; un genre en tout cas peu susceptible, quand le spectateur en a compris la recette, de lui apporter ce qui est essentiel : l’étonnement.

Excellent directeur d’acteurs, cinéaste à la grande technicité capable de créer le malaise ou l’effroi par la disposition de ses caméras, la variété et l’originalité de ses angles de prise de vues, il tourne des histoires invraisemblables. Ou plutôt des histoires dont l’idée de départ est subtile et intéressante mais dont les péripéties, à un moment donné, abandonnent tout réalisme et laissent le scénario se poursuivre de façon au mieux irréaliste, souvent même incohérente.

Une bonne première partie de L’ombre d’un doute est de très bonne venue, de l’arrivée du brillant et séduisant Oncle Charlie Oakley (Joseph Cotten) dans la paisible et grisaillante famille Newton, installée dans une tout aussi grisaillante et paisible petite ville de Californie. L’Oncle Charlie apporte éclat, gaité, charme, cadeaux magnifiques ; un peu de trouble, aussi, pour sa jolie nièce Charlotte (Teresa Wright) qu’on appelle donc aussi Charlie.

Une bonne première partie de L’ombre d’un doute est de très bonne venue, de l’arrivée du brillant et séduisant Oncle Charlie Oakley (Joseph Cotten) dans la paisible et grisaillante famille Newton, installée dans une tout aussi grisaillante et paisible petite ville de Californie. L’Oncle Charlie apporte éclat, gaité, charme, cadeaux magnifiques ; un peu de trouble, aussi, pour sa jolie nièce Charlotte (Teresa Wright) qu’on appelle donc aussi Charlie.

Mais on a su d’emblée que l’Oncle était un drôle de bonhomme, un fuyard, pourchassé par la police pour on ne sait encore quoi. On sait donc qu’à un moment donné, les choses vont complètement se dégrader et la belle harmonie superficielle voler en éclat. C’est là d’ailleurs que le film se gâte. La gracieuse nièce – qui était tout enamourée de son oncle quelques instants auparavant et donc censément aveugle – se découvre une clairvoyance quasiment extra-lucide et commence à nourrir des soupçons. Et plus ça va, moins ça s’arrange, jusqu’à la scène finale, la lutte entre les deux personnages et, contre toute évidence, la victoire de la frêle jeune fille sur le robuste assassin de veuves friquées frustrées.

En d’autres termes on quitte une histoire assez bien campée pour une sorte de film de troisième rang où les tentatives avunculaires de se débarrasser de la nièce qui a vu clair dans son jeu atteignent des sommets de ridicule (on se demandera longtemps comment une jeune fille intelligente et désormais méfiante peut venir s’enfermer de son plein gré dans un garage exigu où la porte a une fameuse tendance à se coincer et où le moteur en marche de la voiture tueuse dispense son pesant d’oxyde de carbone et autres saloperies asphyxiantes). Hitchcock a posé une intrigue assez séduisante mais ne peut s’en sortir que grâce à l’émotivité empathique du brave bougre de spectateur.

En d’autres termes on quitte une histoire assez bien campée pour une sorte de film de troisième rang où les tentatives avunculaires de se débarrasser de la nièce qui a vu clair dans son jeu atteignent des sommets de ridicule (on se demandera longtemps comment une jeune fille intelligente et désormais méfiante peut venir s’enfermer de son plein gré dans un garage exigu où la porte a une fameuse tendance à se coincer et où le moteur en marche de la voiture tueuse dispense son pesant d’oxyde de carbone et autres saloperies asphyxiantes). Hitchcock a posé une intrigue assez séduisante mais ne peut s’en sortir que grâce à l’émotivité empathique du brave bougre de spectateur.

On est bien content que les méchants soient châtiés et les gentils récompensés. Et c’est à peu près tout.