L’exotisme à portée de la main

Deuxième film parlant de Julien Duvivier , ces Cinq gentlemen maudits

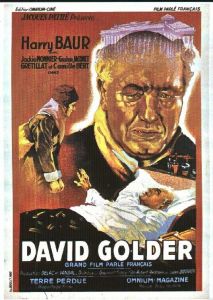

, ces Cinq gentlemen maudits sont tout de même beaucoup moins bien que le premier, David Golder

sont tout de même beaucoup moins bien que le premier, David Golder ; sans doute parce que le premier film était tiré d’une histoire dense et grave d’ Irène Nemirowsky, alors que celui-là provient d’une petite anecdote vaguement policière d’un certain André Reuze, qui a dû, pourtant avoir un réel succès puisqu’un muet en fut tiré en 1920, et que Duvivier

; sans doute parce que le premier film était tiré d’une histoire dense et grave d’ Irène Nemirowsky, alors que celui-là provient d’une petite anecdote vaguement policière d’un certain André Reuze, qui a dû, pourtant avoir un réel succès puisqu’un muet en fut tiré en 1920, et que Duvivier , selon l’habitude du temps, en réalisa deux versions, celle-ci, donc, et, parallèlement (sûrement avec les mêmes décors et bon nombre d’images), une version allemande, Die Fünf verfluchten Gentlemen…

, selon l’habitude du temps, en réalisa deux versions, celle-ci, donc, et, parallèlement (sûrement avec les mêmes décors et bon nombre d’images), une version allemande, Die Fünf verfluchten Gentlemen…

Tout pédantisme mis à part, qu’est-ce que ça vaut ? Pas grand chose, intrinsèquement, sauf si l’on s’attache à capter et à étudier ce que fut le passage de l’expressionnisme et du muet à la révolution du parlant ; dans Les cinq gentlemen maudits

Tout pédantisme mis à part, qu’est-ce que ça vaut ? Pas grand chose, intrinsèquement, sauf si l’on s’attache à capter et à étudier ce que fut le passage de l’expressionnisme et du muet à la révolution du parlant ; dans Les cinq gentlemen maudits , il y a encore une palanquée de traits caractéristiques des années muettes antérieures, dans ce qu’elles ont de meilleur – une grande audace dans les angles de prises de vue, dans la composition des images, dans les jeux de lumière – et dans ce qu’elles ont de pire – une redondance, un symbolisme outré, un pédagogisme niais -.

, il y a encore une palanquée de traits caractéristiques des années muettes antérieures, dans ce qu’elles ont de meilleur – une grande audace dans les angles de prises de vue, dans la composition des images, dans les jeux de lumière – et dans ce qu’elles ont de pire – une redondance, un symbolisme outré, un pédagogisme niais -.

L’histoire est idiote, convenue, et les mystères aisément décelables : on se rend compte assez vite que Robert Le Vigan

L’histoire est idiote, convenue, et les mystères aisément décelables : on se rend compte assez vite que Robert Le Vigan , avec son accent britannique affecté, est le roi des faux-jetons (pour changer !) ; on est un peu plus surpris de constater que les trois gentlemen disparus, à la suite d’une prétendue malédiction, sont ses complices, et que tout ça se passe sur le dos du brave couillon René Lefèvre

, avec son accent britannique affecté, est le roi des faux-jetons (pour changer !) ; on est un peu plus surpris de constater que les trois gentlemen disparus, à la suite d’une prétendue malédiction, sont ses complices, et que tout ça se passe sur le dos du brave couillon René Lefèvre , récent millionnaire, tout ravi de se retrouver avec autant de chouettes potes et – en plus ! – d’avoir rencontré l’amour en la gracieuse personne de la délicieuse Rosine Déréan (souvent employée par Sacha Guitry

, récent millionnaire, tout ravi de se retrouver avec autant de chouettes potes et – en plus ! – d’avoir rencontré l’amour en la gracieuse personne de la délicieuse Rosine Déréan (souvent employée par Sacha Guitry ) ; j’avoue sans mal n’avoir jamais pu piffer René Lefèvre

) ; j’avoue sans mal n’avoir jamais pu piffer René Lefèvre et trouver bien des raisons à l’ignoble Batala (le grandissime Jules Berry

et trouver bien des raisons à l’ignoble Batala (le grandissime Jules Berry ) de vouloir s’en débarrasser dans Le crime de Monsieur Lange

) de vouloir s’en débarrasser dans Le crime de Monsieur Lange ; dans Les cinq gentlemen maudits

; dans Les cinq gentlemen maudits , il n’est ni meilleur, ni pire que dans toutes ses interprétations, avec sa bouille lunaire et insignifiante, et, de dupe bernée devient, à la fin, une sorte de superman poursuivant le méchant Le Vigan

, il n’est ni meilleur, ni pire que dans toutes ses interprétations, avec sa bouille lunaire et insignifiante, et, de dupe bernée devient, à la fin, une sorte de superman poursuivant le méchant Le Vigan dans les pittoresques rues de Fès …

dans les pittoresques rues de Fès …

Pittoresques rues de Fès, c’est bien cela qu’historiquement, ethnographiquement, on retiendra du film : en 1931, le Maroc n’est sous protectorat français que depuis moins de vingt ans (1912) ; c’est l’exotisme à deux pas de la France et, de surcroît, dans le pays du Maghreb le plus authentique et le plus structuré ; Duvivier

Pittoresques rues de Fès, c’est bien cela qu’historiquement, ethnographiquement, on retiendra du film : en 1931, le Maroc n’est sous protectorat français que depuis moins de vingt ans (1912) ; c’est l’exotisme à deux pas de la France et, de surcroît, dans le pays du Maghreb le plus authentique et le plus structuré ; Duvivier ne se prive pas de donner aux spectateurs français des images documentaires : charmeurs de serpent, mendiants cocasses, costumes traditionnels, danses du ventre, paysages grandioses, visages burinés, étranges pratiques rituelles ; à noter une séquence surprenante : les Européens, se baladant, tombent sur une sorte de piscine naturelle où s’ébat une grande quantité d’enfants nus, des deux sexes ; et Le Vigan

ne se prive pas de donner aux spectateurs français des images documentaires : charmeurs de serpent, mendiants cocasses, costumes traditionnels, danses du ventre, paysages grandioses, visages burinés, étranges pratiques rituelles ; à noter une séquence surprenante : les Européens, se baladant, tombent sur une sorte de piscine naturelle où s’ébat une grande quantité d’enfants nus, des deux sexes ; et Le Vigan découvre, un (tout petit) peu à l’écart quelques jeunes femmes pareillement nues qui, à sa vue, s’enfuient : en 1931, où un sein européen découvert aurait fait l’objet de mille précautions, la nudité indigène, qu’elle soit enfantine ou non, pouvait être exhibée sans difficulté ! Je n’en tire aucune autre conclusion qu’il faut toujours se garder de l’anachronisme moral et bien-pensant !

découvre, un (tout petit) peu à l’écart quelques jeunes femmes pareillement nues qui, à sa vue, s’enfuient : en 1931, où un sein européen découvert aurait fait l’objet de mille précautions, la nudité indigène, qu’elle soit enfantine ou non, pouvait être exhibée sans difficulté ! Je n’en tire aucune autre conclusion qu’il faut toujours se garder de l’anachronisme moral et bien-pensant !

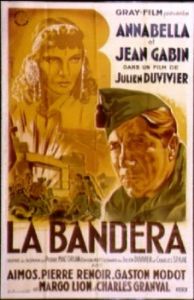

Blague à part, on voit bien que Duvivier sait déjà tenir le rythme et ponctuer son récit de séquences fortes (malgré l’indigence du scénario) : seulement quatre ans après, c’est La bandera

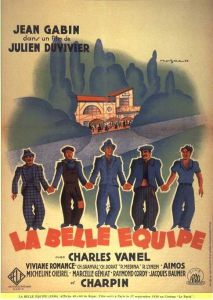

sait déjà tenir le rythme et ponctuer son récit de séquences fortes (malgré l’indigence du scénario) : seulement quatre ans après, c’est La bandera , la grammaire du cinéma nouveau assimilée, puis La belle équipe

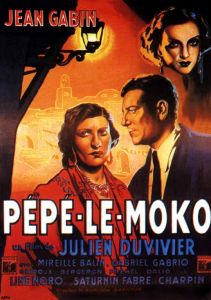

, la grammaire du cinéma nouveau assimilée, puis La belle équipe , Pépé le Moko

, Pépé le Moko , et toute la suite ! Qu’est-ce qu’il a vite appris !

, et toute la suite ! Qu’est-ce qu’il a vite appris !