À quoi rêvent les jeunes filles ?

À quoi rêvent les jeunes filles ?

Comment mieux lutter contre l’essoufflement d’un personnage sur quoi on a bâti une fortune depuis Le cauchemar de 1958 sinon en allant dans une direction parente mais différente ? Le Dracula de Bram Stoker ayant fait son temps et, à tout le moins, presque épuisé l’inventivité des scénaristes de la Hammer, autant valait rester dans la même veine (voilà un profond trait d’esprit dont je ne suis pas peu fier). On allait donc mettre au premier plan, en 1970, la Carmilla de Sheridan Le Fanu, déjà célébrée par Roger Vadim dans Et mourir de plaisir en 1960.

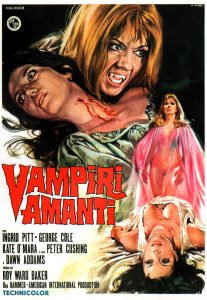

The Vampire lovers est le premier volet d’une trilogie consacrée à la maléfique famille Karnstein ; le film sera suivi de Lust for a vampire de Jimmy Sangster en 1971 et, la même année des Sévices de Dracula de John Hough (pure escroquerie, soit dit en passant, d’évoquer le nom du Comte dans le titre d’un film où il n’apparaît pas une seconde). Comme on est au début des égrillardes années 70, on bénéficie, par dessus le marché, de la libération des mœurs et on en profite pour privilégier la participation féminine et dénuder assez libéralement les actrices qui vont intervenir dans le récit.

De ce strict point de vue, l’honnête amateur/mateur a tout lieu d’être satisfait, les filles étant bien joliment fichues, notamment la vedette, la vampiresse Carmilla (Ingrid Pitt) et une de ses victimes, Emma Morton (Madeline Smith). Mais on peut aussi noter l’apparition, trop parcimonieuse, en guest star, de la belle Dawn Adams qui achevait là (ou presque) une brève carrière notamment marquée par son rôle dans Un roi à New York avec Charlot.

Comme l’héroïne vampire de l’histoire a un goût prononcé pour son propre sexe (bien qu’elle ne néglige pas, pour parvenir à ses sanglantes fins de séduire les hommes), l’intrigue tourne presque exclusivement autour des entreprises de séduction qu’entreprend Carmilla Karnstein (Ingrid Pitt, donc) sur bon nombre de charmants minois de son entourage.

Carmilla qui, soit dit en passant, se nomme réellement Mircalla mais peut aussi, pour brouiller les pistes, se faire appeler Marcilla, procède toujours, depuis des siècles de la même façon : elle noue de tendres idylles avec de fraîches jeunes filles mais, au fil des jours, les vide de leur sang jusqu’à ce qu’elles périssent de consomption. Et elle ne s’interdit pas, lorsque le besoin s’en fait trop sentir d’égorger plus brutalement des donzelles moins bien éduquées lors d’une étreinte sauvage et immédiatement mortelle.

Carmilla qui, soit dit en passant, se nomme réellement Mircalla mais peut aussi, pour brouiller les pistes, se faire appeler Marcilla, procède toujours, depuis des siècles de la même façon : elle noue de tendres idylles avec de fraîches jeunes filles mais, au fil des jours, les vide de leur sang jusqu’à ce qu’elles périssent de consomption. Et elle ne s’interdit pas, lorsque le besoin s’en fait trop sentir d’égorger plus brutalement des donzelles moins bien éduquées lors d’une étreinte sauvage et immédiatement mortelle.

Tout cela est bel et bon, si je puis l’écrire ; la qualité des décors et des costumes de la Hammer n’est plus à démontrer, le récit est vivement mené et le scénario habilement conduit pour réserver des possibilités de suites, malgré l’apparent anéantissement final de la race maudite des Karnstein par une équipe où figure notre vieil ami Peter Cushing. Ainsi où est donc passée la fameuse comtesse (Dawn Adams), mère réelle ou prétendue de Carmilla ? Et qui est le cavalier au rictus sardonique qui, de loin, semble présider à toutes ces horreurs ?

Ce qui manque, précisément, un peu c’est l’horreur. Certes on a son content de cimetières envahis par la brume, de tombes anciennes dévastées par le lierre et la mousse ; il y a des ruines hostiles, des gorges resserrées, des bois sombres, des toiles d’araignées, des torches braisillantes, des linceuls et des voiles qui flottent, battus par un vent d’outre-tombe ; c’est-à-dire la grammaire élémentaire du genre. Mais on ne peut dire pour autant qu’il y ait, ici ou là, de ces instants privilégiés qui vous filent les chocottes : tout est assez prévisible et on sent venir d’assez loin les péripéties. Rien, en tout cas qui soit aussi beau et glaçant que l’apparition, en haut des marches, du Comte Dracula dans Le cauchemar ; mais ça, c’est inatteignable.