Le passé d’une illusion.

Le passé d’une illusion.

Ma génération, celle du baby-boom, qui est aussi celle de l’équilibre de la terreur et de la Guerre froide, avait, au delà des emballements conjoncturels, quelques certitudes bien ancrées. Aux premiers rangs, il y avait la qualité du secret bancaire suisse, celle de la décrépitude chinoise et celle, peut-être avant tout, de la force irrésistible de l’Empire soviétique, donc de l’inéluctabilité du Rideau de fer. Au cours d’un séjour en Allemagne, au tout début des années 60, j’avais été surpris, choqué même scandalisé un peu par de grandes cartes sur des panneaux de la petite ville du Würtenberg où je passais des vacances studieuses (du type À nous les petites Anglaises, si vous voyez ce que je veux dire). Les cartes présentaient une image de la Germanie réunifiée, avec les Länder de l’Est figurés, comme sur les cartes françaises entre 1870 et 1918, l’Alsace-Moselle.

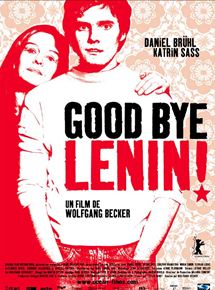

Il y a eu, certes, paraît-il, des signes annonciateurs qui montraient que l’Empire craquait de toute part ; n’empêche que la surprise de l’écroulement rapide du système a été générale. D’où l’idée intelligente, astucieuse, du film : la parenthèse, due à un accident cardiaque et un long coma de 8 mois, qui met Christiane Kerner (Katrin Sass) hors d’état d’assister, effarée, à la catastrophe ; à ce propos, il faudrait tout de même se garder des hypocrisies libérales triomphantes qui font mine de suspecter que tous ceux qui ont cru à des régimes dictatoriaux mentaient et se mentaient. À la fin de La vie des autres, qui montre aussi la République démocratique allemande et qui la présente, à juste titre, sous l’angle totalement sombre d’un système d’espionnage permanent et généralisé, il y a cette phrase désenchantée de l’ancien ministre Hempf (Thomas Thieme) On n’était pas bien, dans notre petite République ? Aujourd’hui, il n’y a plus rien à défendre, plus de combat à mener. Est-ce qu’on a gagné au change ?….. Ou, de façon plus grave et plus glaçante, l’apostrophe de Magda Goebbels (Corinna Harfouch) au moment du suicide collectif dans le Bunker : Notre merveilleuse idée est réduite à néant. Avec elle disparaît tout ce que j’ai connu de beau, d’admirable, de noble et de bon dans ma vie !

Il y a eu, certes, paraît-il, des signes annonciateurs qui montraient que l’Empire craquait de toute part ; n’empêche que la surprise de l’écroulement rapide du système a été générale. D’où l’idée intelligente, astucieuse, du film : la parenthèse, due à un accident cardiaque et un long coma de 8 mois, qui met Christiane Kerner (Katrin Sass) hors d’état d’assister, effarée, à la catastrophe ; à ce propos, il faudrait tout de même se garder des hypocrisies libérales triomphantes qui font mine de suspecter que tous ceux qui ont cru à des régimes dictatoriaux mentaient et se mentaient. À la fin de La vie des autres, qui montre aussi la République démocratique allemande et qui la présente, à juste titre, sous l’angle totalement sombre d’un système d’espionnage permanent et généralisé, il y a cette phrase désenchantée de l’ancien ministre Hempf (Thomas Thieme) On n’était pas bien, dans notre petite République ? Aujourd’hui, il n’y a plus rien à défendre, plus de combat à mener. Est-ce qu’on a gagné au change ?….. Ou, de façon plus grave et plus glaçante, l’apostrophe de Magda Goebbels (Corinna Harfouch) au moment du suicide collectif dans le Bunker : Notre merveilleuse idée est réduite à néant. Avec elle disparaît tout ce que j’ai connu de beau, d’admirable, de noble et de bon dans ma vie !

Je sens que je m’égare un peu. Toujours est-il que cette sorte d’uchronie fantaisiste qui voit les enfants de l’ex-comateuse Christiane prendre un soin fou à reconstituer pour leur mère l’atmosphère antérieure à la destruction du Mur est tout à fait réussie. On peut chipoter ici et là, trouver que les personnages manquent de substance, que les invraisemblances foisonnent et tout patin-couffin. N’empêche que l’idée de départ est enlevée, déliée, intelligente et que les subterfuges et manigances qui se multiplient sont réussis.

Mais on sait bien qu’une idée unique ne suffit pas à faire un film et qu’une fois qu’on en a à peu près exploré les ramifications, il reste quelques dizaines de minutes à réaliser pour atteindre la longueur réglementaire ; d’autant qu’il faut aussi conclure, ce qui n’est pas la chose du monde la plus aisée. Dans Good bye Lénin ! la conclusion est assez réussie, avec cette ambiguïté et ces mensonges qui font que l’exemplaire Christiane s’éteint dans la certitude de l’immense amour que lui ont porté ses enfants et que son fils Alexander (Daniel Brühl) est soulagé de croire que sa supercherie a fonctionné jusqu’au bout. Ceci est bien.

Ce qui l’est moins, c’est l’assez niais passage qui voit réapparaître Robert (Burghart Klaussner), le mari de Christiane et le père des enfants, qui a prétendument disparu à l’Ouest et a cessé de donner signe de vie, alors qu’en fait, c’est sa femme qui a dissimulé les nombreuses lettres qu’il a écrites, pour ne pas désespérer la fiction dans le socialisme scientifique pour qui elle a ardemment milité. Tout ça n’est pas du tout intéressant.

Le film a connu lorsqu’il est sorti, en 2003, un immense succès un peu partout. On a l’impression que le Monde libre voulait oublier sa complaisance envers le Diable…