Breakfast in America.

Breakfast in America.

Mon glaive vengeur et mon bras séculier ont plutôt tendance à s’abattre au moment où le film que je regarde s’étire, s’allonge et me paraît interminable, quelle que soit la durée du métrage, au demeurant. Et voilà que pour une fois, mon humeur qui était du genre morose et même morosissime s’est vaguement éclairée au moment où l’on parvenait au dernier quart d’heure. La chose est assez rare pour être relatée, mais il ne faudrait pas penser pour autant que j’ai passé un moment agréable en compagnie d’une troupe de laveurs de voiture, généralement noirs, dans un faubourg assez minable de Los Angeles.

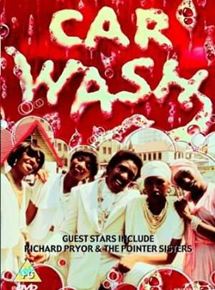

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la captation, toute une journée durant, des faits, gestes, agissements, rêveries, angoisses, frustrations, indignations, colère, émerveillements, soulagements, accablements d’une équipe de plus ou moins braves types qui passent leur vie à nettoyer la moindre tâche sur les carrosseries sophistiquées des clients qui passent, certains les ignorant, d’autres non. Et de tout le petit monde assez minable qui gravite autour de la station : Earl (Leonard Jackson), le cireur de chaussures, la jolie pute à perruques interchangeables qui navigue en eaux troubles (Lauren Jones), Calvin le gamin qui enquiquine tout le monde avec son skateboard (Michaell Fenell), le chauffeur de taxi (George Carlin), qui recherche infructueusement la fille qui s’est tirée sans payer…

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la captation, toute une journée durant, des faits, gestes, agissements, rêveries, angoisses, frustrations, indignations, colère, émerveillements, soulagements, accablements d’une équipe de plus ou moins braves types qui passent leur vie à nettoyer la moindre tâche sur les carrosseries sophistiquées des clients qui passent, certains les ignorant, d’autres non. Et de tout le petit monde assez minable qui gravite autour de la station : Earl (Leonard Jackson), le cireur de chaussures, la jolie pute à perruques interchangeables qui navigue en eaux troubles (Lauren Jones), Calvin le gamin qui enquiquine tout le monde avec son skateboard (Michaell Fenell), le chauffeur de taxi (George Carlin), qui recherche infructueusement la fille qui s’est tirée sans payer…

Sous l’égide un peu transpirante du patron Mr. B (Sully Boyar), qui caleçonne dès qu’il peut sa secrétaire Marsha (Melanie Mayron) et s’effare que le fils Irwinn (Richard Brestoff) dont il est affligé soit maoïste, il y a un conglomérat singulier de pauvres gens. Des gros, des maigres, des types, Loydd (Darrow Iguss) et Floyd (Otis Day) qui pensent qu’ils vont séduire Hollywood, un repris de justice Lonnie (Ivan Dixon) bien sympathique, un homosexuel flamboyant (Antonio Fargas), un suprématiste noir (Bill Duke), qui somme qu’on l’appelle Abdullah et non plus Duane et ainsi de suite.

Sous l’égide un peu transpirante du patron Mr. B (Sully Boyar), qui caleçonne dès qu’il peut sa secrétaire Marsha (Melanie Mayron) et s’effare que le fils Irwinn (Richard Brestoff) dont il est affligé soit maoïste, il y a un conglomérat singulier de pauvres gens. Des gros, des maigres, des types, Loydd (Darrow Iguss) et Floyd (Otis Day) qui pensent qu’ils vont séduire Hollywood, un repris de justice Lonnie (Ivan Dixon) bien sympathique, un homosexuel flamboyant (Antonio Fargas), un suprématiste noir (Bill Duke), qui somme qu’on l’appelle Abdullah et non plus Duane et ainsi de suite.

Le film met malheureusement bien trop de temps à se mettre en place et je trouve que le réalisateur, Michael Schultz, a eu les yeux nettement plus gros que le ventre, imaginant qu’il parviendrait à faire progresser de conserve dix histoires diverses et dix caractères différents ; c’est pourtant là une gageure dont même les meilleurs en scène ne se sont pas toujours très bien sortis. Car il faut, pour y parvenir, éclairer avec un identique talent, toutes les personnalités disparates qui n’ont que trop tendance de tirer le film dans des orientations bien centrifuges.

À la fin du film, on dirait presque que Michael Schultz y parvient et que l’osmose fonctionne ; malheureusement, c’est trop tard et on a passé 1 heure 20 à attendre que les choses se mettent en place… Au fait, il paraît que la bande-son, composée par Norman Whitfield et le groupe Rose Royce, est une merveille, une des plus belles de l’histoire du cinéma écrit pompeusement Wikipédia. Diable ! Je l’ai à peine remarquée.