Car déjà la nuit tombe…

Car déjà la nuit tombe…

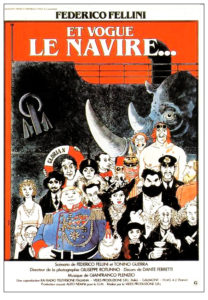

Il ne faut pas que je continue à me la jouer grave avec Federico Fellini et que je poursuive à faire semblant d’ignorer qu’il est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Seulement, finalement, je n’ai pas vu beaucoup de choses de lui, plutôt agacé par une sorte d’impérialisme culturel, d’unanimisme qu’on est prié de respecter, sauf à se faire taxer d’imbécillité et d’ignorantisme. De la même façon qu’on est tenu d’apprécier Gustave Flaubert, Claude Monet, Claude Debussy et Auguste Rodin, on est prié de placer l’illustre natif de Rimini sur un piédestal et de s’agenouiller devant son génie protéiforme. Au niveau d’adulation où on peut le situer, la moindre réticence n’est pas admise.

Comment mieux dire que je ne parviens pas vraiment à m’agréger au concert des louanges qu’en assurant que malgré une réelle bonne volonté, je ne parviens pas à entrer vraiment dans ce monde ? C’est bien cela, en fait : Fellini me glisse entre les doigts, m’échappe aux moments même où je voudrais le retenir pour en admirer les folies, les éclats, les démesures, les subtilités et les grossièretés, les beautés miraculeuses et les monstruosités presque gênantes. On n’est jamais à l’abri avec lui du regard ambigu posé sur un travesti qu’on devine vicieux jusqu’à l’os ou sur la flatulence d’un rhinocéros…

Comment mieux dire que je ne parviens pas vraiment à m’agréger au concert des louanges qu’en assurant que malgré une réelle bonne volonté, je ne parviens pas à entrer vraiment dans ce monde ? C’est bien cela, en fait : Fellini me glisse entre les doigts, m’échappe aux moments même où je voudrais le retenir pour en admirer les folies, les éclats, les démesures, les subtilités et les grossièretés, les beautés miraculeuses et les monstruosités presque gênantes. On n’est jamais à l’abri avec lui du regard ambigu posé sur un travesti qu’on devine vicieux jusqu’à l’os ou sur la flatulence d’un rhinocéros…

En tout cas Et vogue le navire m’a souvent émerveillé, séduit, interloqué. Des images et des scènes qui restent gravées dans la mémoire, qui donnent au cinéma sa plus grande dimension, qui surviennent parfois sans raison mais éclairent, illuminent une démarche ; dans le film, la descente, la visite des riches et célèbres passagers dans les entrailles du bateau, la chaufferie où s’activent, presque démons de l’Enfer, les mécaniciens, chauffeurs, soutiers, au milieu des tas de charbon et de la gueule dévorante des machines avides, rougeoyantes, insatiables ; cette scène invraisemblable et délicieuse où les deux maîtres de chant qui se disputent inlassablement sur la qualité des demi-tons jouent gracieusement au moyen de coupes de cristal inégalement remplies ce qui m’a semblé être La danse de la fée dragée du Casse-Noisette de Tchaikovski.

En tout cas Et vogue le navire m’a souvent émerveillé, séduit, interloqué. Des images et des scènes qui restent gravées dans la mémoire, qui donnent au cinéma sa plus grande dimension, qui surviennent parfois sans raison mais éclairent, illuminent une démarche ; dans le film, la descente, la visite des riches et célèbres passagers dans les entrailles du bateau, la chaufferie où s’activent, presque démons de l’Enfer, les mécaniciens, chauffeurs, soutiers, au milieu des tas de charbon et de la gueule dévorante des machines avides, rougeoyantes, insatiables ; cette scène invraisemblable et délicieuse où les deux maîtres de chant qui se disputent inlassablement sur la qualité des demi-tons jouent gracieusement au moyen de coupes de cristal inégalement remplies ce qui m’a semblé être La danse de la fée dragée du Casse-Noisette de Tchaikovski.

Et l’agrégation de personnages invraisemblables. Mention spéciale à la cour singulière du Grand Duché de Harzock, bien sûr et son cortège d’anomalies et d’ambiguïtés : le Grand Duc lui-même (Fiorenzo Serra) dont on ne cesse de se demander si l’acteur qui interprète ce gros garçon joufflu, courageux et inepte est un homme ou une femme ; mais aussi sa sœur, la princesse Lherimia (Pina Bausch, la chorégraphe, tout à fait extraordinaire), princesse aveugle et ambitieuse. Mention spéciale au couple singulier formé par Sir Reginald Dongby (Peter Cellier) et sa femme Violet (Norma West), elle charmante idiote nymphomane encouragée à son inclination par son mari, figure torturée et civilisée d’un fétichisme et d’un masochisme glaçants…

Mais la question est bien cela : Fellini est trop long, trop fumeux, trop éparpillé, trop plein de fulgurances et d’images indicibles pour être pleinement convaincant. Il y a dans son film cent histoires qui foisonnent, se relient, se donnent les unes aux autres, s’entrechoquent et pourraient se féconder mais qui sont à peine esquissées et jamais conclues. En soi le travers n’est pas vraiment gênant et j’ai déjà dû dire cent fois que nous ne connaissons pas nous-mêmes, dans notre propre vie, ce qui se passe après que l‘Autre, majuscule et indispensable (mais dont l’existence n’est pas finalement si prouvée que cela, dit Jules Romains, je crois), après que l’Autre a quitté notre horizon, est sorti de notre espace.

Seulement, dix ou quinze histoires esquissées dans Et vogue le navire, sans placer le gouvernail sur aucune direction particulière, c’est vraiment beaucoup, un peu trop. C’est sûrement bête à dire, mais on aurait aimé que, devant la trame de fond, il y ait un dessin un peu plus consistant.

Au fait, ai-je dit que le film est censé relater le voyage funéraire accompli par une cohorte d’amis, d’anciens amants, d’admirateurs, de collaborateurs, d’employés, pour disperser les cendres de la grande cantatrice Edmée Tetua (Janet Suzman), au large de son île natale ? Cela se passe dans les tous derniers jours de juillet 1914, aux moments où personne n’a encore perçu la dimension du suicide collectif qui va voluptueusement s’accomplir et anéantir la Civilisation policée, stable, optimiste qui paraissait pouvoir aller toujours plus loin.

C’est pourquoi il est bien regrettable que Fellini ait cru devoir donner à son film des péripéties qui ne s’imposaient pas, là où les seules ellipses eussent pu suffire à montrer la fin du Monde. Dès que le paquebot est amené à recueillir à son bord une ou deux centaines de réfugiés serbes fuyant les vengeances autrichiennes et plus encore lorsque le navire est arraisonné par un cuirassé de la Double Monarchie, le film perd beaucoup de ce parfum délicieux, insinuant, grisant de pourriture sucrée qui émanait du Vieux Monde.

Ce qui est bien dommage.