De bons petits diables.

De bons petits diables.

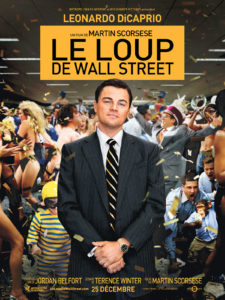

Comment se fait-il que je ne me sois pas ennuyé une seconde devant Casino et que j’aie trouvé Le loup de Wall street interminable ? Les deux films de Martin Scorsese ont une durée analogue de près de trois heures et explorent l’un et l’autre les tréfonds de la bassesse friquée, bien flanquée des dépendances parallèles de la drogue et au sexe. On voit dans l’un et l’autre la morgue étasunienne et l’adulation du dollar, le mépris des pauvres gens – c’est-à-dire des gens honnêtes – et la marche infernale vers la chute terminale. Dans l’un et l’autre il y a des acteurs de grande qualité et des filles superbes, Robert De Niro et Sharon Stone ici, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie là.

Et les deux films, l’un de 1995, l’autre de 2013 adaptent et interprètent des histoires vraies, de celles qui ne peuvent survenir qu’aux États-Unis, d’ascension et de catastrophe. Riche terreau que de meilleurs connaisseurs que moi du cinéma de l’Union pourraient compléter. J’ai aussi songé à Scarface de Brian De Palma, à la structure plus simple. Toujours est-il que les Ritals d’Hollywood, sans doute fascinés par toute les mythologies de la Maffia ont fait fort dans ce domaine : Scorsese, De Palma, De Niro, Di Caprio, Pacino : on baigne dans les miasmes de la péninsule.

Revenons à ce Loup de Wall street qui montre l’ascension fabuleuse d’un petit courtier en bourse, Jordan Belfort (Di Caprio), doté d’un invraisemblable talent de conviction et qui parviendrait à vendre n’importe quoi à n’importe qui : expressions originales, modulations de la voix, idées séduisantes et, au dessus de tout, cette faculté si choquante aux yeux des gens bien élevés (c’est-à-dire coincés par leur bonne éducation) de ne jamais laisser tomber l’affaire, de ne jamais raccrocher le téléphone tant que le pigeon, excédé, séduit, impressionné, lassé, admiratif, terrifié de laisser passer l’occasion de toucher la grosse galette n’a pas cédé pour aller vider les économies de son petit bas de laine.

Comme le loup ne chasse pas en solitaire, Jordan Belfort recrute vite des rapaces aussi avides et aussi peu scrupuleux que lui, en premier lieu Donnie Azoff (Jonah Hill) mais aussi plein d’autres : recrutement de requins féroces comme leur patron, à lui tout dévoués et de plus en plus grisés par tout ce que l’abondance des dollars permet : costumes bien coupés, demeures de qualité, voyages dans des endroits de rêve et surtout, accès all included à des kilos de drogues et des quintaux de filles (je précise s’il en était besoins qu’il faut une grande quantité de ces filles extrêmement fluides pour assurer plusieurs quintaux de consommation).

Marié au début avec une noiraude Teresa (Cristin Milioti), Belfort tombe sous le charme d’une sorte de bombe, Naomi (Margot Robbie), avec qui il a une petite fille. Tout cela, pour autant ne le pousse pas à se ranger. Davantage n’est jamais trop. Et ça va continuer jusque, au sommet de son imbibition cocaïnée et de tout le reste, il soit rattrapé par la patrouille. C’est bien moral et bien logique.

Alors je reviens à mon paragraphe initial. En fait, un film n’est jamais trop long ; on peut s’ennuyer pendant 90 minutes et vibrer pendant 240. Grand mystère ! À force d’y réfléchir je me dis qu’il faut qu’un film soit maigre, quelle que soit sa stature, c’est-à-dire que – mesurant deux mètres ou la moitié moins – il ne soit pas gras. C’est-à-dire encore qu’il ne comporte pas, ou le moins possible, d’excroissances, de bouffissures, de débordements, d’enflures malsaines. C’est-à-dire enfin que les digressions autour du sujet puissent se justifier, avoir une forme de pertinence, trouvent une sorte de raison d’être. En d’autres termes, il faut élaguer, élaguer sans cesse le récit pour le rendre sec et brutal. Mais, dans Le loup de Wall street, on a le sentiment que Martin Scorsese suit pied à pied, mois après mois, année après année tout ce qui se passe dans la vie de Jordan Belfort et qu’il se noie dans les détails ; ou, en tout cas, dans une multitude d’anecdotes parallèles dont beaucoup ne sont pas inintéressantes, mais dont la plupart sont inutiles à l’intelligence du récit.

Alors je reviens à mon paragraphe initial. En fait, un film n’est jamais trop long ; on peut s’ennuyer pendant 90 minutes et vibrer pendant 240. Grand mystère ! À force d’y réfléchir je me dis qu’il faut qu’un film soit maigre, quelle que soit sa stature, c’est-à-dire que – mesurant deux mètres ou la moitié moins – il ne soit pas gras. C’est-à-dire encore qu’il ne comporte pas, ou le moins possible, d’excroissances, de bouffissures, de débordements, d’enflures malsaines. C’est-à-dire enfin que les digressions autour du sujet puissent se justifier, avoir une forme de pertinence, trouvent une sorte de raison d’être. En d’autres termes, il faut élaguer, élaguer sans cesse le récit pour le rendre sec et brutal. Mais, dans Le loup de Wall street, on a le sentiment que Martin Scorsese suit pied à pied, mois après mois, année après année tout ce qui se passe dans la vie de Jordan Belfort et qu’il se noie dans les détails ; ou, en tout cas, dans une multitude d’anecdotes parallèles dont beaucoup ne sont pas inintéressantes, mais dont la plupart sont inutiles à l’intelligence du récit.

Je ne vais pas en dresser la nomenclature ; si je le faisais, ce serait indiquer (et de quel doit, mon Dieu !) une minute ici, trois là, qui viennent se greffer sans déplaire mais sans convaincre et qui ôtées du corps du film lui auraient donné de la souplesse et de la sveltesse. Mais on a l’impression que Scorsese a vraiment envie de tout filmer, de ne pas épargner au spectateur le moindre détail de l’histoire réelle de Jordan Belfort telle qu’il la conte dans son autobiographie, mettant au même plan le rasage de la tête d’une collaboratrice, la partouze homosexuelle du majordome, les jeux sado-maso avec une pute et le naufrage du yacht dans une tentative désespérée de sauver 20 millions de dollars dissimulés dans une banque suisse.

Et de cette façon on obtient un film qui paradoxalement est plein de péripéties mais qui demeure absolument lisse. Et souvent ennuyeux.