Pour les nostalgiques…

Pour les nostalgiques…

Je ne sais ce qui m’a pris de glisser une nouvelle fois le DVD de Sur le banc dans mon lecteur cette après-midi. Un peu de paresse, sans doute, l’envie de retrouver les paysages, us et coutumes et trognes des années Cinquante et de m’offrir le spectacle bon enfant d’un de ces nanards majuscules sans quoi les belles époques du cinéma français n’auraient pas tout à fait été ce qu’elles sont.

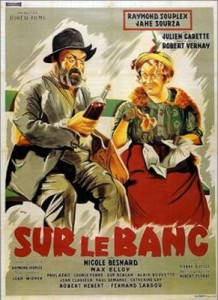

Trois personnages principaux : Julien Carette, qui tournait absolument tout et n’importe quoi, passant d’inoubliables seconds rôles dans de grands films (La grande illusion, La bête humaine, La règle du jeu, Les portes de la nuit, L’auberge rouge) à des prestations alimentaires dans des trucs imbuvables. Mais laissant toujours sa marque gouailleuse, son accent parigot et son allure de roquet sans complexe.

Mais aussi Raymond Souplex (trois ans avant de devenir le commissaire Bourrel des Cinq dernières minutes) et Jane Sourza. On a du mal à imaginer aujourd’hui ce que pouvait représenter ce couple (simplement uni à la scène) dans le paysage du spectacle. Peut-être pourrait-on le rapprocher de ces animateurs ou comiques de télévision à la Franck Dubosc ou à la Laurent Baffie qui obtiennent une notoriété sur le petit écran qu’ils transforment ensuite sur le grand, avec plus ou moins de succès. Ou alors à ces commentateurs quotidiens d’actualité, comme Anne Roumanoff ou Laurent Gerra.

Mais aussi Raymond Souplex (trois ans avant de devenir le commissaire Bourrel des Cinq dernières minutes) et Jane Sourza. On a du mal à imaginer aujourd’hui ce que pouvait représenter ce couple (simplement uni à la scène) dans le paysage du spectacle. Peut-être pourrait-on le rapprocher de ces animateurs ou comiques de télévision à la Franck Dubosc ou à la Laurent Baffie qui obtiennent une notoriété sur le petit écran qu’ils transforment ensuite sur le grand, avec plus ou moins de succès. Ou alors à ces commentateurs quotidiens d’actualité, comme Anne Roumanoff ou Laurent Gerra.

Assurément, les chansonniers de Sur le banc, qui fut une émission de radio presque aussi mythique que La famille Duraton, avaient moins de férocité et de goût de la dérision que ceux de maintenant ; ils étaient davantage dans le propos de bon sens, comme, avec eux ou avant eux, Noël-Noël ou Saint-Granier, dans une tradition rosse et gentille.

Assurément, les chansonniers de Sur le banc, qui fut une émission de radio presque aussi mythique que La famille Duraton, avaient moins de férocité et de goût de la dérision que ceux de maintenant ; ils étaient davantage dans le propos de bon sens, comme, avec eux ou avant eux, Noël-Noël ou Saint-Granier, dans une tradition rosse et gentille.

Ce long préalable posé, est-ce que les personnages de ces émissions passent bien lorsqu’on transpose leurs propos au cinéma ? C’est assez mitigé : La famille Duraton de Christian Stengel en 1940 est une vraie réussite (il est vrai qu’elle bénéficie de la présence de Jules Berry et de Noël-Noël) ; Les Duraton d’André Berthomieu en 1956, est en revanche assez pénible.

Et Sur le banc, alors ? C’est un peu entre les deux ; ce n’est pas désagréable, ça montre un Paris bien ancien, et des clochards qui ne dormaient à la belle étoile que par indifférence, goût de la liberté (et de la bouteille) ou paresse, le plein emploi étant la règle, et non, comme les pauvres gens d’aujourd’hui parce qu’il n’y a plus de boulot. Le scénario est largement tiré par les cheveux – ce qui n’est pas bien grave – mais surtout ahane un peu : je veux dire par là qu’ayant péniblement atteint une heure de projection avec une histoire d’héritage rocambolesque, le réalisateur, Robert Vernay tire à la ligne pour atteindre les 90 minutes réglementaires. C’est donc assez creux, mais ça n’a rien de vraiment mauvais, si l’on ne cherche dans ce genre de film que ce qu’on est venu y chercher, le parfum du passé.

Et Sur le banc, alors ? C’est un peu entre les deux ; ce n’est pas désagréable, ça montre un Paris bien ancien, et des clochards qui ne dormaient à la belle étoile que par indifférence, goût de la liberté (et de la bouteille) ou paresse, le plein emploi étant la règle, et non, comme les pauvres gens d’aujourd’hui parce qu’il n’y a plus de boulot. Le scénario est largement tiré par les cheveux – ce qui n’est pas bien grave – mais surtout ahane un peu : je veux dire par là qu’ayant péniblement atteint une heure de projection avec une histoire d’héritage rocambolesque, le réalisateur, Robert Vernay tire à la ligne pour atteindre les 90 minutes réglementaires. C’est donc assez creux, mais ça n’a rien de vraiment mauvais, si l’on ne cherche dans ce genre de film que ce qu’on est venu y chercher, le parfum du passé.