Jupettes et sandalettes.

Jupettes et sandalettes.

Expérience faite des retrouvailles avec un film vu à l’époque de sa sortie en France, en culottes courtes et l’esprit tout farci des mythologies grecques et romaines et des épopées merveilleuses d’Homère , je crains de devoir renvoyer le petit garçon pur, fervent, courageux, ardent qui n’avait peur de rien et qui rêvait d’être Guynemer ou Bournazel à son lointain demi-siècle (et davantage !).

, je crains de devoir renvoyer le petit garçon pur, fervent, courageux, ardent qui n’avait peur de rien et qui rêvait d’être Guynemer ou Bournazel à son lointain demi-siècle (et davantage !).

Parce que je me suis tout de même un peu ennuyé, et c’est embêtant pour un film qui ne dure pas même deux heures, alors qu’il arbore les oripeaux des longues super-productions munies d’une ouverture musicale (5 minutes d’images fixes), comme, bien avant, Autant en emporte le vent ou, bien après, Docteur Jivago

ou, bien après, Docteur Jivago .

.

Je me suis ennuyé – il est vrai plutôt au début – dans la longue mise en place des protagonistes, et alors même que bien des points du récit ne sont pas expliqués. Aux yeux des ignares d’aujourd’hui, ces points doivent être incompréhensibles mais il est vrai qu’ils faisaient partie du bagage pour le public normalement frotté d’Humanités d’avant 1968 (le choix de Pâris pour Aphrodite lors de la désignation de la plus belle des déesses, la nature demi-divine d’Hélène, fille de Zeus et de Léda, le mariage d’Hélène avec Ménélas, la vulnérabilité du talon d’Achille…).

Je me suis ennuyé – il est vrai plutôt au début – dans la longue mise en place des protagonistes, et alors même que bien des points du récit ne sont pas expliqués. Aux yeux des ignares d’aujourd’hui, ces points doivent être incompréhensibles mais il est vrai qu’ils faisaient partie du bagage pour le public normalement frotté d’Humanités d’avant 1968 (le choix de Pâris pour Aphrodite lors de la désignation de la plus belle des déesses, la nature demi-divine d’Hélène, fille de Zeus et de Léda, le mariage d’Hélène avec Ménélas, la vulnérabilité du talon d’Achille…).

Il est amusant, pour un esprit aussi mal tourné que mien, de constater que toutes les jupettes et sandalettes masculines, les dos musclés et luisants de sueur des galériens, l’avantageuse demi-nudité de Pâris artistement allongé sur le pont du bateau qui le conduit vers la Grèce font partie d’une imagerie homosexuelle qui apparaît aujourd’hui éclatante mais à quoi on ne voyait jadis pas malice (voir tous les décryptages actuels sur Spartacus

Il est amusant, pour un esprit aussi mal tourné que mien, de constater que toutes les jupettes et sandalettes masculines, les dos musclés et luisants de sueur des galériens, l’avantageuse demi-nudité de Pâris artistement allongé sur le pont du bateau qui le conduit vers la Grèce font partie d’une imagerie homosexuelle qui apparaît aujourd’hui éclatante mais à quoi on ne voyait jadis pas malice (voir tous les décryptages actuels sur Spartacus de Kubrick

de Kubrick ou Ben-Hur

ou Ben-Hur de Wyler

de Wyler ).

).

Donc, tout ça manque un peu de rythme, ce rythme qui ferait oublier le carton-pâte des décors, l’emphase de la musique (de Max Steiner , qui n’est pourtant pas n’importe qui…) et l’insignifiance de la psychologie des personnages.

, qui n’est pourtant pas n’importe qui…) et l’insignifiance de la psychologie des personnages.

Quoique… Ayant critiqué cette insignifiance, je me rétracte presque immédiatement : car le film présente une vision, une orientation extrêmement intéressante du mythe de Troie, plus semblable au poème d’Homère

Quoique… Ayant critiqué cette insignifiance, je me rétracte presque immédiatement : car le film présente une vision, une orientation extrêmement intéressante du mythe de Troie, plus semblable au poème d’Homère qu’aux autres récits de l’enlèvement d’Hélène et du siège de la ville : c’est celle de la Fatalité (par ailleurs si présente dans toute la mythologie antique) : Pâris, parti vers Sparte pour négocier la paix avec les chefs grecs, ramène Hélène et la guerre, qui détruira sa propre cité ; et ce qui est le plus intéressant, c’est la sorte de résignation des Troyens devant l’horreur qui leur survient : l’amour inadmissible d’Hélène et de Pâris est à peine contesté, alors qu’il marque et signifie l’évidence de la ruine programmée de Troie : la beauté d’Hélène, son caractère demi-divin la placent aux dessus de ces contingences.

qu’aux autres récits de l’enlèvement d’Hélène et du siège de la ville : c’est celle de la Fatalité (par ailleurs si présente dans toute la mythologie antique) : Pâris, parti vers Sparte pour négocier la paix avec les chefs grecs, ramène Hélène et la guerre, qui détruira sa propre cité ; et ce qui est le plus intéressant, c’est la sorte de résignation des Troyens devant l’horreur qui leur survient : l’amour inadmissible d’Hélène et de Pâris est à peine contesté, alors qu’il marque et signifie l’évidence de la ruine programmée de Troie : la beauté d’Hélène, son caractère demi-divin la placent aux dessus de ces contingences.

Je ne suis pas sûr que les épaules de la très jolie mais assez inexpressive Rossana Podesta étaient de force suffisante pour supporter la profondeur du mythe ; et le reste de la distribution n’est pas non plus très huppé : Jacques Sernas

étaient de force suffisante pour supporter la profondeur du mythe ; et le reste de la distribution n’est pas non plus très huppé : Jacques Sernas , qui interprète Pâris est d’une mièvrerie accablante, le grand talent habituel de Stanley Baker

, qui interprète Pâris est d’une mièvrerie accablante, le grand talent habituel de Stanley Baker ne parvient pas à rendre crédible le colérique Achille, et Brigitte Bardot

ne parvient pas à rendre crédible le colérique Achille, et Brigitte Bardot , en soubrette espiègle est habituelle, donc minimale.

, en soubrette espiègle est habituelle, donc minimale.

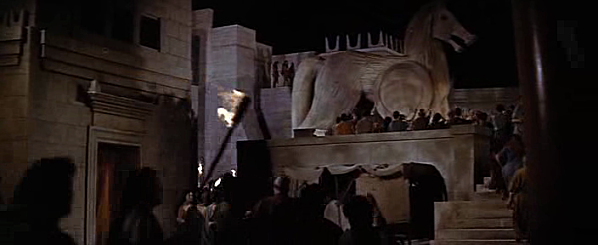

Le film a été tourné avec de gros moyens, il y a des tas de figurants, le cheval est aussi inquiétant qu’il doit l’être (et m’a curieusement fait penser à l’hallucinant, terrifiant échafaudage de The wicker man

Le film a été tourné avec de gros moyens, il y a des tas de figurants, le cheval est aussi inquiétant qu’il doit l’être (et m’a curieusement fait penser à l’hallucinant, terrifiant échafaudage de The wicker man ), l’orgie finale, avant le sac de Troie est habilement filmée, mais c’est tout de même trop verbeux pour qu’on y prenne beaucoup de plaisir.

), l’orgie finale, avant le sac de Troie est habilement filmée, mais c’est tout de même trop verbeux pour qu’on y prenne beaucoup de plaisir.