Guère loin du dérapage…

Curieux film, finalement, qui dix fois, vingt fois, conduit à se dire Ce que c’est idiot ! et à s’agacer un peu de sa propre complaisance à le regarder, mais qui, tel l’acrobate qui manque perdre l’équilibre et tomber de son fil de fer dans la rue, se rétablit à l’instant suivant grâce à une des divines formules de Michel Audiard , divinement dites par l’un ou l’autre des acteurs… On imagine assez, finalement, le climat sûrement irréel du tournage, son côté décousu et invraisemblable, la découverte incrédule que les techniciens devaient faire de ces superbes tempéraments lâchés dans un climat de complète fantaisie ; l’inventivité qui roule sur elle-même, l’outrance des situations et des comportements, l’accentuation de tous les stéréotypes possibles finissent par placer ce film enragé sur le bon plateau de la balance, alors qu’il tutoie perpétuellement l’obstacle.

, divinement dites par l’un ou l’autre des acteurs… On imagine assez, finalement, le climat sûrement irréel du tournage, son côté décousu et invraisemblable, la découverte incrédule que les techniciens devaient faire de ces superbes tempéraments lâchés dans un climat de complète fantaisie ; l’inventivité qui roule sur elle-même, l’outrance des situations et des comportements, l’accentuation de tous les stéréotypes possibles finissent par placer ce film enragé sur le bon plateau de la balance, alors qu’il tutoie perpétuellement l’obstacle.

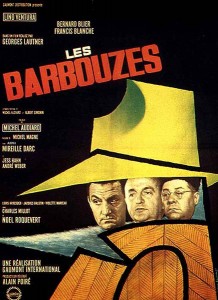

Ceux qui ont conçu le film, Georges Lautner, Claude Vital, Maurice Fellous, le disent parfaitement dans le supplément du DVD : Les barbouzes est un film de n’importe quoi, tourné par une troupe de joyeux drilles qui n’imaginaient pas une seule seconde que ce qu’ils produisaient connaîtrait une telle notoriété et serait édité un demi-siècle plus tard avec une telle affection. C’est qu’ils sous-estimaient ce que la folie furieuse déchaînée, l’accumulation des outrances, les idées à la fois parcellaires et géniales (l’utilisation intensive de silencieux des revolvers, par exemple et de leurs bruits étouffés quoique mélodieux) pourraient subsister dans notre imaginaire.

Les barbouzes, décousu jusqu’à ne presque plus comporter de trame, c’est l’image d’un cinéma où tout le monde, producteur, réalisateur, acteurs, équipe technique bien sûr, mais aussi et surtout spectateurs passe un délicieux moment où tout le monde déconne sans rien se refuser. Belle époque du cinéma français où, avec trois francs, six sous (peut-être un peu davantage), avec du Noir et Blanc sans façon, avec, il est vrai, d’étranges et originaux angles de prises de vue (il me semble que Lautner s’assagira regrettablement, ensuite), on tourne un grand succès public, sur des recettes éprouvées.

Les barbouzes, décousu jusqu’à ne presque plus comporter de trame, c’est l’image d’un cinéma où tout le monde, producteur, réalisateur, acteurs, équipe technique bien sûr, mais aussi et surtout spectateurs passe un délicieux moment où tout le monde déconne sans rien se refuser. Belle époque du cinéma français où, avec trois francs, six sous (peut-être un peu davantage), avec du Noir et Blanc sans façon, avec, il est vrai, d’étranges et originaux angles de prises de vue (il me semble que Lautner s’assagira regrettablement, ensuite), on tourne un grand succès public, sur des recettes éprouvées.

Pourquoi se refuser ce plaisir ? Le Français (Lino Ventura) est à la fois bâfreur ( paupiettes, plat de côtes, civet de lapin avec tartelette et crème renversée) et séducteur primordial, l’Allemand (Charles Millot) précis, organisé et ennuyeux, le Suisse (Bernard Blier) cauteleux et insinuant, le Soviétique (Francis Blanche) expansif et excessif, l’Étasunien (Jess Hahn), pataud, lourdingue et friqué… et par dessus tout ça, les Japonais (ou les Chinois, on ne sait pas trop) sont nombreux, orientaux, fourbes et cruels…. ah ! Le délicieux monde stable, rassurant d’antan !

Pourquoi se refuser ce plaisir ? Le Français (Lino Ventura) est à la fois bâfreur ( paupiettes, plat de côtes, civet de lapin avec tartelette et crème renversée) et séducteur primordial, l’Allemand (Charles Millot) précis, organisé et ennuyeux, le Suisse (Bernard Blier) cauteleux et insinuant, le Soviétique (Francis Blanche) expansif et excessif, l’Étasunien (Jess Hahn), pataud, lourdingue et friqué… et par dessus tout ça, les Japonais (ou les Chinois, on ne sait pas trop) sont nombreux, orientaux, fourbes et cruels…. ah ! Le délicieux monde stable, rassurant d’antan !

Même si la fin du film tire beaucoup à la ligne et se perd dans des bagarres légèrement ennuyeuses, y-a-t-il des recettes aussi succulentes dans le cinéma d’aujourd’hui ? Sans doute oui, mais elles sont au succès ce que sont les MacDonald aux grands restaurants, et nous y perdons tous…

Évoquons en tout cas avec émotion le panoramique complaisant où la caméra, d’abord figée sur le visage de Mireille Darc essaye ses grands voiles noirs de deuil, nous la découvre ensuite éternellement craquante en tenue légère… Rien que pour ça, et pour l’accumulation de Chinois descendus (tels les Zoulous dans le film éponyme, qui est d’ailleurs de la même année), Les barbouzes passent encore bien la rampe…

Évoquons en tout cas avec émotion le panoramique complaisant où la caméra, d’abord figée sur le visage de Mireille Darc essaye ses grands voiles noirs de deuil, nous la découvre ensuite éternellement craquante en tenue légère… Rien que pour ça, et pour l’accumulation de Chinois descendus (tels les Zoulous dans le film éponyme, qui est d’ailleurs de la même année), Les barbouzes passent encore bien la rampe…