Délirant ? Ou finalement assez sage ?

Délirant ? Ou finalement assez sage ?

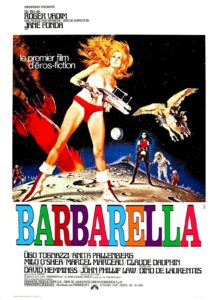

J’ai regardé Barbarella hier avec l’esprit d’ouverture recommandé par certains amateurs, avec l’indulgence narquoise du type à-qui-on-ne-la-fait-pas et avec la volonté de jauger à un nombre considérable de degrés le film de ce sacripant viveur de Roger Vadim qui avait pour lumineuse caractéristique celle d’avoir emballé les plus séduisantes filles du monde (parmi les liaisons et unions notoires, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jane Fonda, et même Marie-Christine Barrault : joli palmarès !).

J’ai regardé tout en me souvenant que lors de la sortie du film, à la fin de 1968, j’avais été passablement frustré, parce que j’attendais bien davantage d’un réalisateur, qui avait été autrement plus audacieux lors du tournage de Et Dieu… créa la femme, qui date tout de même de douze ans auparavant et d’une époque bien plus pudibonde. Par rapport à ce film qui révéla Bardot et qui est d’une sensualité chaude et troublante malgré ses immenses défauts, Barbarella m’avait semblé être – et me paraît toujours – un exercice finalement assez anodin, moins fait pour scandaliser le bourgeois que pour rafler la mise financière.

J’ai regardé tout en me souvenant que lors de la sortie du film, à la fin de 1968, j’avais été passablement frustré, parce que j’attendais bien davantage d’un réalisateur, qui avait été autrement plus audacieux lors du tournage de Et Dieu… créa la femme, qui date tout de même de douze ans auparavant et d’une époque bien plus pudibonde. Par rapport à ce film qui révéla Bardot et qui est d’une sensualité chaude et troublante malgré ses immenses défauts, Barbarella m’avait semblé être – et me paraît toujours – un exercice finalement assez anodin, moins fait pour scandaliser le bourgeois que pour rafler la mise financière.

Sans doute peut-on s’amuser de cette accumulation de diverses hideurs kitsch qui ont effectivement constitué l’environnement esthétique de ces drôles d’années : abondance de plastiques aussi dérisoires que criards, murs de plaques d’aluminium (comme les robes de ce faiseur de Paco Rabanne), variations lumineuses psychédéliques répugnantes… Pour couronner le tout, revoir les murs de la capsule spatiale de Barbarella, tapissés d’une sorte de moquette maronnasse en fourrure synthétique… Vraiment toute une époque, et sûrement pas la plus spirituelle et civilisée de l’histoire de l’Humanité. Ni la plus raffinée.

Sans doute peut-on s’amuser de cette accumulation de diverses hideurs kitsch qui ont effectivement constitué l’environnement esthétique de ces drôles d’années : abondance de plastiques aussi dérisoires que criards, murs de plaques d’aluminium (comme les robes de ce faiseur de Paco Rabanne), variations lumineuses psychédéliques répugnantes… Pour couronner le tout, revoir les murs de la capsule spatiale de Barbarella, tapissés d’une sorte de moquette maronnasse en fourrure synthétique… Vraiment toute une époque, et sûrement pas la plus spirituelle et civilisée de l’histoire de l’Humanité. Ni la plus raffinée.

J’ai eu un peu de gêne en me faisant l’observation que moins d’un mois avant Barbarella, le 27 septembre 1968, il y avait eu la tonitruante, merveilleuse, stupéfiante, éblouissante révélation de 2001 ; sans doute ne peut-on comparer le génie de Kubrick et le gentil petit talent sulfureux de Vadim ; sans doute les moyens n’étaient-ils pas les mêmes, bien que Barbarella, produit par la Paramount de Dino De Laurentiis ne soit pas absolument fauché ; sans doute ne joue-t-on pas dans la même catégorie. N’empêche que, rétrospectivement, mon orgueil national en a pris un coup.

J’ai eu un peu de gêne en me faisant l’observation que moins d’un mois avant Barbarella, le 27 septembre 1968, il y avait eu la tonitruante, merveilleuse, stupéfiante, éblouissante révélation de 2001 ; sans doute ne peut-on comparer le génie de Kubrick et le gentil petit talent sulfureux de Vadim ; sans doute les moyens n’étaient-ils pas les mêmes, bien que Barbarella, produit par la Paramount de Dino De Laurentiis ne soit pas absolument fauché ; sans doute ne joue-t-on pas dans la même catégorie. N’empêche que, rétrospectivement, mon orgueil national en a pris un coup.

Quelle drôle d’idée, quand on s’appelle Vadim, qu’on est réputé d’être un cinéaste libertin et qu’on a justifié sa réputation en adaptant (assez mal, d’ailleurs), Laclos (Les liaisons dangereuses), Sade (Le Vice et la Vertu), qu’on a tourné des films aux titres aussi enjôleurs que La bride sur le cou, Et mourir de plaisir ou Le repos du guerrier, qu’on s’est mis en tête de porter au cinéma une bande dessinée impertinente et sexy, qu’on dispose avec Jane Fonda (et Anita Pallenberg, égérie des affreux Rolling Stones) de jolies chairs à dénuder, quelle idée donc de réaliser un film aussi contenu, finalement aussi prude ?

Quelle drôle d’idée, quand on s’appelle Vadim, qu’on est réputé d’être un cinéaste libertin et qu’on a justifié sa réputation en adaptant (assez mal, d’ailleurs), Laclos (Les liaisons dangereuses), Sade (Le Vice et la Vertu), qu’on a tourné des films aux titres aussi enjôleurs que La bride sur le cou, Et mourir de plaisir ou Le repos du guerrier, qu’on s’est mis en tête de porter au cinéma une bande dessinée impertinente et sexy, qu’on dispose avec Jane Fonda (et Anita Pallenberg, égérie des affreux Rolling Stones) de jolies chairs à dénuder, quelle idée donc de réaliser un film aussi contenu, finalement aussi prude ?

Car, à part le strip-tease initial en apesanteur de l’héroïne, suffisamment roublard pour en montrer un peu et en cacher beaucoup (grâce à l’habile intervention des mentions du générique animé qui viennent opportunément dissimuler l’anatomie de la Belle), tout est, comme qui dirait, allusif et presque subliminal.

Ce n’est ni cruel, malgré la méchanceté des mioches et de leurs poupées à dents acérées, ni érotique, malgré les relations troubles qui s’établissent d’emblée entre Barbarella et la Reine noire, et guère inventif, malgré le synthétiseur à orgasmes.

Ce n’est ni cruel, malgré la méchanceté des mioches et de leurs poupées à dents acérées, ni érotique, malgré les relations troubles qui s’établissent d’emblée entre Barbarella et la Reine noire, et guère inventif, malgré le synthétiseur à orgasmes.

On regarde pourtant ça sans regret, pour se remémorer ce que pouvait être un film trompe-couillon de 68 : ni meilleur, ni pire que ceux du demi-siècle qui a suivi…