Trop d’histoires dans ce cinéma…

Trop d’histoires dans ce cinéma…

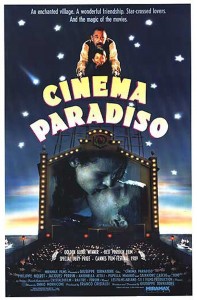

En fait, il y a trois sujets dans le film et, sans doute, un de trop, parce qu’il devient à un moment donné trop difficile de maîtriser d’une même main les fils qui s’enchevêtrent ou qui s’éloignent . Et il ne faut pas ouvrir trop de portes, parce qu’il est bien difficile de les refermer avec la même maestria.

Trois portes, donc, dans Cinema Paradiso, trois orientations tissées ensemble, mais qui n’ont pas une identique puissance et dont le déséquilibre fait boiter le film.

Il y a d’abord l’amitié chaste et magnifique entre le vieux projectionniste Alfredo (Philippe Noiret) et Salvatore, Toto, le gamin fasciné par le cinéma (Salvatore Cascio, l’enfant, éblouissant de naturel, puis Marco Leonardi), une de ces amitiés rares, délicates, émouvantes comme elles peuvent l’être quand elle sont aussi bien représentées que dans Le vieil homme et l’enfant ou Les dimanches de Ville d’Avray, une amitié que les gens graves, les gens sérieux, les gens prudents ne peuvent pas vraiment comprendre.

Il y a d’abord l’amitié chaste et magnifique entre le vieux projectionniste Alfredo (Philippe Noiret) et Salvatore, Toto, le gamin fasciné par le cinéma (Salvatore Cascio, l’enfant, éblouissant de naturel, puis Marco Leonardi), une de ces amitiés rares, délicates, émouvantes comme elles peuvent l’être quand elle sont aussi bien représentées que dans Le vieil homme et l’enfant ou Les dimanches de Ville d’Avray, une amitié que les gens graves, les gens sérieux, les gens prudents ne peuvent pas vraiment comprendre.

Puis l’histoire amoureuse de Toto, cet amour éperdu, inconsolable pour Elena (Agnese Nano), finement capté dès les premières minutes de la rencontre où il me semble qu’on voit d’emblée qu’Elena n’a pas pour Salvatore cet immense amour qu’il éprouve pour elle. Qu’elle disparaisse ensuite sans apparente raison (j’évoque évidemment la version courte du film, la seule présentable) ne fait que confirmer l’évidence : le déséquilibre des sentiments est trop intense pour qu’Elena, dès qu’une porte de sortie lui est donnée par le départ de Salvatore au service militaire et par la mutation de son père sur un autre poste, ne se soit pas débarrassée de cet amour pesant, qui la flatte, l’exalte d’une certaine façon, fait vibrer son orgueil, mais n’est pas et n’a jamais été ce à quoi elle aspirait.

Puis l’histoire amoureuse de Toto, cet amour éperdu, inconsolable pour Elena (Agnese Nano), finement capté dès les premières minutes de la rencontre où il me semble qu’on voit d’emblée qu’Elena n’a pas pour Salvatore cet immense amour qu’il éprouve pour elle. Qu’elle disparaisse ensuite sans apparente raison (j’évoque évidemment la version courte du film, la seule présentable) ne fait que confirmer l’évidence : le déséquilibre des sentiments est trop intense pour qu’Elena, dès qu’une porte de sortie lui est donnée par le départ de Salvatore au service militaire et par la mutation de son père sur un autre poste, ne se soit pas débarrassée de cet amour pesant, qui la flatte, l’exalte d’une certaine façon, fait vibrer son orgueil, mais n’est pas et n’a jamais été ce à quoi elle aspirait.

Et enfin, dans le film de Tornatore et avant tout, l’évocation de ce qu’a été le cinéma, art absolu, majeur et décisif de presque un siècle, partagé par toutes les classes sociales et toutes les exigences intellectuelles, à des niveaux divers, mais dans une ample communion de plaisirs et de bonheurs, cinéma qui a, un temps, réuni dans une culture commune, des gens qui sont revenus désormais chacun dans leur petite chapelle. Entre tous les films partagés par des gens de toute sorte, qui s’émerveillent que sur l’écran passent les poussières de La chevauchée fantastique, les taudis des Bas-fonds, les mondines de Riz amer, la sensualité de Et Dieu créa la femme, que John Wayne, Jean Gabin, Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Brigitte Bardot fassent partie de leurs proches amis, il y a cette fascination du cinéma qui a régné sans partage.

Et enfin, dans le film de Tornatore et avant tout, l’évocation de ce qu’a été le cinéma, art absolu, majeur et décisif de presque un siècle, partagé par toutes les classes sociales et toutes les exigences intellectuelles, à des niveaux divers, mais dans une ample communion de plaisirs et de bonheurs, cinéma qui a, un temps, réuni dans une culture commune, des gens qui sont revenus désormais chacun dans leur petite chapelle. Entre tous les films partagés par des gens de toute sorte, qui s’émerveillent que sur l’écran passent les poussières de La chevauchée fantastique, les taudis des Bas-fonds, les mondines de Riz amer, la sensualité de Et Dieu créa la femme, que John Wayne, Jean Gabin, Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Brigitte Bardot fassent partie de leurs proches amis, il y a cette fascination du cinéma qui a régné sans partage.

Salvatore, durant une projection en plein air dans son village de Giancaldo, lors de cette longue saison de vacances où il est séparé de celle qu’il aime, rêve à Elena, qui est loin : Quand finira cet été de merde ? Dans un film, tout ça serait fini : on envoie un bel orage et fondu enchaîné…. Comment ne pas rapprocher cela des mots de François Truffaut dans La nuit américaine : Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n’y a pas d’embouteillages dans les films, il n’y a pas de temps morts. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail de cinéma.

Salvatore, durant une projection en plein air dans son village de Giancaldo, lors de cette longue saison de vacances où il est séparé de celle qu’il aime, rêve à Elena, qui est loin : Quand finira cet été de merde ? Dans un film, tout ça serait fini : on envoie un bel orage et fondu enchaîné…. Comment ne pas rapprocher cela des mots de François Truffaut dans La nuit américaine : Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n’y a pas d’embouteillages dans les films, il n’y a pas de temps morts. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail de cinéma.

Il me semble que si Tornatore avait concentré son film sur le cinéma, la fascination qu’il pouvait faire éprouver, la vocation de passeur qu’il pouvait susciter entre un vieil homme et un enfant et évacué le récit sentimental, élégant mais superflu, son film aurait été une parfaite réussite, à la hauteur de ses toutes dernières images, les amours et baisers, précisément de cinéma, censurés et éloignés d’yeux concupiscents par la prudente vertu de Don Adelfio (Leopoldo Trieste) rassemblés par Alfredo/Noiret comme un florilège de toutes nos émotions…