Foutaise.

Foutaise.

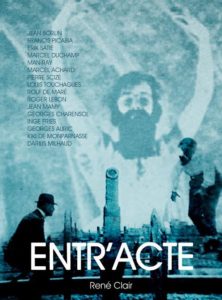

René Clair, né en 1898, avait tout de même déjà 26 ans quand il a tourné cette galopinerie dadaïste. Un court métrage de 20 minutes projeté, précisément à l’entracte d’un ballet représenté au Théâtre des Champs-Élysées le 4 décembre 1924. Un ballet qui s’appelait Relâche et dont l’auteur était Francis Picabia, riche et rigolo fumiste qui paraît avoir eu un certain talent pictural mais demeure surtout connu pour ses pitreries iconoclastes. Quand on sait que Clair, assagi avec les années a fini à l’Académie française, temple de le respectabilité et en tournant, ronronnant, plusieurs films bien oubliables (Tout l’or du monde, Les fêtes galantes), on a tout à fait le droit de goguenarder les prétentions révolutionnaires de sa jeunesse (de toutes les jeunesses, évidemment).

Dada est un mouvement né en Suisse, à Zürich, en février 1916. La date n’est naturellement pas innocente. À l’entour de ce pays neutre se déchaînent les orages d’acier et meurent par brassées des jeunes gens qui ne comprennent plus ce qu’ils font dans la bourbe des tranchées. Dada est un éclat de rire triste, désespéré, frénétique contre la tragédie ; c’est-à-dire contre tout ce qui peut être sérieux ; car un monde qui tue tant de millions de jeunes gens ne peut pas être sérieux. Sortons-en par la dérision, le sarcasme, la folie ou plutôt la loufoquerie.

Dada est un mouvement né en Suisse, à Zürich, en février 1916. La date n’est naturellement pas innocente. À l’entour de ce pays neutre se déchaînent les orages d’acier et meurent par brassées des jeunes gens qui ne comprennent plus ce qu’ils font dans la bourbe des tranchées. Dada est un éclat de rire triste, désespéré, frénétique contre la tragédie ; c’est-à-dire contre tout ce qui peut être sérieux ; car un monde qui tue tant de millions de jeunes gens ne peut pas être sérieux. Sortons-en par la dérision, le sarcasme, la folie ou plutôt la loufoquerie.

Le risque majeur de cette attitude, c’est finalement, à la longue, de se prendre au sérieux. C’est d’ailleurs bien ce qui est arrivé au mouvement Dada, joyeuse déconnade ensuite anathématisée par un de ses membres, André Breton, qui fit scission en créant le dogmatique, intolérant, ossifié mouvement surréaliste. Et d’ailleurs c’est la même dérive qui est survenue en France avec les descendants et tentatives ultérieures de retrouver un état d’esprit foldingue : de l‘Hara-Kiri initial, qui tirait sur tout ce qui bouge, on est graduellement passé à un Charlie-Hebdo qui collait parfaitement à l’impertinence officielle et acceptée (inutile de me rappeler que certains ont payé de leur vie leurs iconoclasmes ; n’empêche que ces pauvres assassinés étaient bien moins déchaînés que leurs aînés des années 60 ; ou qu’ils étaient entrés dans une forme de respectabilité médiatique).

Qu’est-ce que c’est qu’un film dadaïste qui permet de meubler un entracte ? Eh bien à peu près n’importe quoi. Songeons qu’en 1924, le cinéma a désormais une forme d’âge de raison : presque 30 ans. Un bon nombre d’innovations techniques ont déjà été expérimentées et on sait, en gros, comment faire des films et même d’excellents films : Nosferatu de Murnau date de 1922 et Le cuirassé Potemkine d’Eisenstein interviendra quelques mois plus tard, en 1925. On sait donc à peu près tout faire : flous volontaires, trucages, ralentis, accélérés, décentrements, gros plans, surimpressions, images inversées, contre-jours, dédoublements, montages saccadés. Toute une grammaire cinématographique élémentaire.

J’évoquais le premier Hara-Kiri ; j’aurais pu citer aussi L’os à moelle de Pierre Dac : on met en scène tout et n’importe quoi : une danseuse qui est en fait une femme à barbe, un cortège funèbre dont le corbillard est tiré par un dromadaire et dont les suiveurs vont aller gambader (au ralenti) le long des routes. Voilà qui n’a ni queue, ni tête mais qui est surtout profondément somnifère ; j’entends bien qu’il ne s’agit que d’un petit bout de commande destiné à meubler le moment où la plupart des spectateurs du ballet est au bar (ou aux lavabos) mais tout de même ça n’a pas les jolies petites flammes que le cinéma, même sans paroles et sans couleurs peut offrir.