Les inconnus dans la maison.

Les inconnus dans la maison.

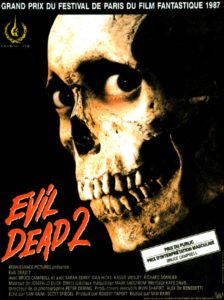

J’avais assez naguère apprécié Evil dead, ses outrances et ses horreurs (ou, comme on disait jadis ses pompes et ses œuvres, à propos de Satan) et il me semblait que Sam Raimi avait trouvé un angle original pour nous donner la trouille, ce qui est, au demeurant, le but et le souhait de tous ceux qui apprécient ce déplorable genre de l’horreur, parmi qui, bien sûr, je me range, sans fierté mais sans gêne. Regardant les premières images du film et assez déçu par elles je me disais avec quelque jactance satisfaite qu’une de mes vieilles certitudes se trouvait, une fois de plus, confirmée : lorsque le récit ne s’appuie pas sur une histoire ou un mythe structuré, toutes les suites et séquelles, tous les prolongements et développements n’ont pas beaucoup d’intérêt. Et je prenais en exemple quelques films de qualité dont les volumes suivants ont été minables ou inutiles : Le projet Blair witch, Hellraiser ou The descent.

Patatras ! Dès que je suis allé fouiller autour de Evil dead 2, j’ai appris que ce numéro était fallacieux et que Sam Raïmi avait, avec des moyens supérieurs, simplement réalisé une mise au propre de son premier opus. De fait j’avais trouvé durant tout le film que ce coquin se copiait absolument sans vergogne et redonnait aux amateurs une resucée plutôt lassante de ce qu’il avait tourné, avec de tout petits moyens six années auparavant.

Patatras ! Dès que je suis allé fouiller autour de Evil dead 2, j’ai appris que ce numéro était fallacieux et que Sam Raïmi avait, avec des moyens supérieurs, simplement réalisé une mise au propre de son premier opus. De fait j’avais trouvé durant tout le film que ce coquin se copiait absolument sans vergogne et redonnait aux amateurs une resucée plutôt lassante de ce qu’il avait tourné, avec de tout petits moyens six années auparavant.

Or les moyens, les trucages, les effets spéciaux et tout le bataclan sont rarement les atouts déterminants des films de genre. Pour y revenir, songeons que Le projet Blair witch a été tourné par trois étudiants avec trois francs, six sous et qu’il fiche cent fois plus les chocottes que n’importe quel machin dopé au numérique : l’essentiel est de placer devant le spectateur une idée forte, une situation à quoi il peut s’identifier et de la conter avec simplicité et réalisme.

Il paraît donc qu’Evil dead 2 a bénéficié de beaucoup plus de picaillons que son aîné dont il est une sorte de clone. Est-ce que ça se voit ? Je n’en ai aucune idée. Sans doute des techniciens, des professionnels, des spécialistes peuvent-ils ici et là dégotter des améliorations dans les trucages, les irruptions, les physionomies, les monstruosités. Mais ça ne change rien au fond.

Il paraît donc qu’Evil dead 2 a bénéficié de beaucoup plus de picaillons que son aîné dont il est une sorte de clone. Est-ce que ça se voit ? Je n’en ai aucune idée. Sans doute des techniciens, des professionnels, des spécialistes peuvent-ils ici et là dégotter des améliorations dans les trucages, les irruptions, les physionomies, les monstruosités. Mais ça ne change rien au fond.

Un fond qui s’appuyait sur de riches terreaux d’angoisse. L’angoisse suscitée par la forêt, obscure, profonde, indifférente à l’homme et en tout cas jamais propice ou souriante ; par la cabane vermoulue située loin de tout, en principe vouée à la tranquillité de ceux qui y viennent, mais aussi tout à fait coupée du monde et de tout secours possible ; par le vieux grimoire qui contient des invocations interdites et qui ne peut être lu qu’au prix des plus grands risques (allusion évidente au Nécronomicon écrit par l‘Arabe fou Abdul al-Hazred, extraordinaire création littéraire de Lovecraft, création qui a irrigué un grand courant du fantastique horrifique du 20ème siècle) ; par la disparition graduelle des personnages, tour à tour assassinés, démembrés, pulvérisés, transformés en agents d’épouvante, destinés à se retourner contre ceux avec qui ils étaient juste auparavant, complétement liés.

Il est bien certain que si j’avais découvert le cycle d’Evil dead par le second tome, je ne porterais pas un jugement si négatif et je me serais sans doute laissé prendre par cette histoire qui unit grotesque et horreur, épouvante et ridicule, qui dispense des flots de sang (de toutes couleurs, d’ailleurs), découpe, décapite, démembre, démantibule, essorille, perce et tout le tremblement. Et le premier film de Raimi, avec son culot et son horrible bonne humeur était dans la bonne ligne. Mais avait-on envie de revoir une sorte de remake ? Un remake qui, d’ailleurs, s’achève curieusement de façon identique à celle des Visiteurs : projeté dans le passé Ash Williams (Bruce Campbell) se retrouve à peu près dans la même situation que Jaquart/Christian Clavier, effaré au milieu de très anciens hommes d’armes.

Il paraît qu’Evil dead 3 se situe dailleurs dans ce Moyen-Âge de pacotille où Ash Williams retrouve et pourfend les démons. Je ne crois pas que j’irai voir comment il s’en sort.