C’est tout de même, en un certain sens, se lancer un drôle de défi que d’entreprendre de découvrir sur le petit écran un film de près de quatre heures qu’on avait négligé lorsqu’il est sorti au cinéma. Le confort du canapé, les sollicitations extérieures, les pauses techniques dues au grand âge, le téléphone qui dérange, l’heure qui se fait tardive, tout cela ne prédispose pas à l’attention qu’on doit donner à une fresque de cette dimension. Et ceci par surcroît lorsque le film possède une structure complexe qui vous promène sur quarante années savamment entrelacées avec ellipses et retours en arrière.

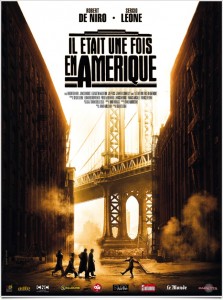

Mais on aura beau dire et beau faire, il y a des machins qui n’atteignent pas même l’heure et demie réglementaire et qui vous semblent interminables et embrouillés et des œuvres qui, comme Il était une fois en Amérique, passent avec souplesse et fluidité et donnent envie, lorsque le mot Fin apparaît sur l’écran, de reprendre à zéro et de revoir tout le film.

Mais on aura beau dire et beau faire, il y a des machins qui n’atteignent pas même l’heure et demie réglementaire et qui vous semblent interminables et embrouillés et des œuvres qui, comme Il était une fois en Amérique, passent avec souplesse et fluidité et donnent envie, lorsque le mot Fin apparaît sur l’écran, de reprendre à zéro et de revoir tout le film.

Ce qui est peut-être le plus exceptionnel précisément, là, c’est la faculté de Sergio Leone de guider le spectateur dans cette composition éclatée sans jamais l’égarer, ni le décontenancer au delà des péripéties romanesques du scénario et de le conduire où il veut et comme le veut le récit. Il n’est sûrement pas abusif de relier les volutes de la fumée d’opium et le trajet inconscient des souvenirs de Noodles Aaronson/Robert De Niro, mais est-ce vraiment nécessaire ?

Je n’en suis pas sûr et je n’ai pas eu besoin de me justifier ces flux et reflux ; lors d’une vision ultérieure j’attacherai peut-être de l’importance à l’intelligence de ces artifices de construction, mais pour l’instant je demeure confondu d’admiration devant la clarté d’un récit pourtant compliqué. Et ceci d’autant plus que le grand nombre des personnages qui viennent occuper l’écran aurait pu normalement embarrasser.

Je n’en suis pas sûr et je n’ai pas eu besoin de me justifier ces flux et reflux ; lors d’une vision ultérieure j’attacherai peut-être de l’importance à l’intelligence de ces artifices de construction, mais pour l’instant je demeure confondu d’admiration devant la clarté d’un récit pourtant compliqué. Et ceci d’autant plus que le grand nombre des personnages qui viennent occuper l’écran aurait pu normalement embarrasser.

Mais non : on part avec Leone pour une grande aventure, pour un conte cruel annoncé d’emblée par le titre : Il était une fois.. Grands enfants ou vieux enfants, nous n’avons pas oublié les violences et les drames des histoires qui nous passionnaient et nous faisaient peur tout à la fois ; nous plongeons donc dans ce rêve d’Amérique qui est aussi un grand beau livre d’images, chatoyantes souvent, sordides quelquefois, toutes emplies du sens de l’espace et du mouvement de Leone qui a évidemment bénéficié d’importants moyens utilisés avec son habituelle virtuosité.

Mais non : on part avec Leone pour une grande aventure, pour un conte cruel annoncé d’emblée par le titre : Il était une fois.. Grands enfants ou vieux enfants, nous n’avons pas oublié les violences et les drames des histoires qui nous passionnaient et nous faisaient peur tout à la fois ; nous plongeons donc dans ce rêve d’Amérique qui est aussi un grand beau livre d’images, chatoyantes souvent, sordides quelquefois, toutes emplies du sens de l’espace et du mouvement de Leone qui a évidemment bénéficié d’importants moyens utilisés avec son habituelle virtuosité.

D’une certaine façon, le récit, si sophistiqué qu’il peut être, fonctionne sur la base assez classique de l’ascension au pinacle du crime organisé d’une bande de gamins qui graduellement prennent possession d’un territoire par la ruse, la subtilité, la détermination mais aussi la violence, la cruauté et l’absence totale d’états d’âme. Scarface ne fonctionne pas sur d’autres ressorts, finalement et certainement une kyrielle d’autres films ; ce n’est donc pas là que se situe l’intérêt d’Il était une fois en Amérique mais réellement dans sa structure et dans son interprétation.

D’une certaine façon, le récit, si sophistiqué qu’il peut être, fonctionne sur la base assez classique de l’ascension au pinacle du crime organisé d’une bande de gamins qui graduellement prennent possession d’un territoire par la ruse, la subtilité, la détermination mais aussi la violence, la cruauté et l’absence totale d’états d’âme. Scarface ne fonctionne pas sur d’autres ressorts, finalement et certainement une kyrielle d’autres films ; ce n’est donc pas là que se situe l’intérêt d’Il était une fois en Amérique mais réellement dans sa structure et dans son interprétation.

Et, en revanche, la petite faiblesse que j’entrevois et qui m’empêche de porter ma note jusqu’au maximum, c’est sans doute la fin trop romanesque, trop feuilletonesque, la divulgation de la vraie nature maléfique de Max (James Woods), le meilleur ami, le complice de toujours et de sa trahison. Je sais bien qu’Il était une fois dans l’Ouest présente aussi cette révélation mais elle me paraît à la fois mieux amenée et plus vraisemblable.

Et, en revanche, la petite faiblesse que j’entrevois et qui m’empêche de porter ma note jusqu’au maximum, c’est sans doute la fin trop romanesque, trop feuilletonesque, la divulgation de la vraie nature maléfique de Max (James Woods), le meilleur ami, le complice de toujours et de sa trahison. Je sais bien qu’Il était une fois dans l’Ouest présente aussi cette révélation mais elle me paraît à la fois mieux amenée et plus vraisemblable.

Cette réserve faite, qui n’est pas insignifiante – j’ai été vraiment un peu déçu du procédé –, je demeure dans la fascination de ce film ample, violent, porté par un souffle rare…