Conte de fées pour grandes personnes.

Conte de fées pour grandes personnes.

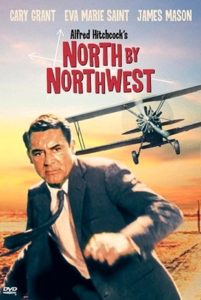

Ceux qui ont la faiblesse de me lire savent que je ne nourris pas pour Alfred Hitchcock beaucoup d’admiration. Dans mes jours polémiques et hargneux je le vois comme une outre gonflée par l’adulation que lui a vouée l’équipe des Cahiers du cinéma et singulièrement François Truffaut qui a sauté sur la réputation d’un honnête faiseur pour le placer au sommet du Panthéon cinématographique. Mais, à part pour Psychose, à qui je reconnais d’immenses qualités et quelques autres bons films (L’ombre d’un doute, L’homme qui en savait trop, Frenzy, Complot de famille), il m’a toujours semblé que le réalisateur était un exclusif féru de techniques et de virtuosités qui privilégiait cet aspect sur l’intérêt du scénario. Ce qui est ennuyeux quand on prétend être un maître du suspense.

Pour une fois, La mort aux trousses ne souffre pas de ces défauts là et les prouesses cinématographiques (adossées à l’abus constant des transparences, aussi laides que frustrantes et pourtant employées à tire-larigot) ne parviennent pas tout à fait à faire oublier – pour une fois – l’agrément et l’intérêt du scénario. Sans doute faut-il être bon public pour accepter toutes les invraisemblances, les entrechats et les équilibrismes de l’histoire, mais après tout, on est au cinéma et un cinéma des années 50, très attaché au happy end.

Pour une fois, La mort aux trousses ne souffre pas de ces défauts là et les prouesses cinématographiques (adossées à l’abus constant des transparences, aussi laides que frustrantes et pourtant employées à tire-larigot) ne parviennent pas tout à fait à faire oublier – pour une fois – l’agrément et l’intérêt du scénario. Sans doute faut-il être bon public pour accepter toutes les invraisemblances, les entrechats et les équilibrismes de l’histoire, mais après tout, on est au cinéma et un cinéma des années 50, très attaché au happy end.

Ma note est bienveillante et surévaluée par rapport à mes critères habituels et si j’étais vraiment sincère et surtout cohérent, elle devrait avoir un point de moins. La dernière demi-heure d’un film déjà beaucoup trop long est absolument interminable et les gambades des protagonistes entre les visages graves de Présidents des États-Unis taillés dans le roc, qui se veulent spectaculaires sont tout simplement hilarantes. Que celui qui a pu craindre une minute que Cary Grant ou Eva Marie-Saint perdent pied et s’écrasent cent ou deux cents mètres plus bas m’écrive : il a gagné ! J’ai rarement vu une scène censée susciter angoisse et incertitude être aussi insignifiante et ridicule (regardez bien : au début, Eva Marie-Saint arpente les abruptes pentes en escarpins menus !)

La séquence tellement célébrée de l’avion pulvérisateur qui tente d’envoyer ad patres Cary Grant est davantage crédible. D’abord elle a l’avantage de se dérouler dans ce qui est sans doute (avec Mourmelon, en pleine Champagne humide), un des coins les plus hideux de la Terre : l’Indiana. Plat comme la main, (beaucoup plus plat que la main, au demeurant), grillé par des étés torrides (et sûrement par des hivers glacés), pesant comme un discours d’Anne Hidalgo. Rien à sauver. Certes on frémit passablement lorsque l’avion mortifère plaque au sol le malheureux héros et le mitraille avec férocité ; et on étouffe avec lui lorsque, réfugié dans un champ de maïs il subit l’agression pulmonaire de l’épandage d’on ne sait quelle saleté destinée à préserver des insectes la céréale fourragère. Mais enfin, le pilote est vraiment un empoté qui vient percuter sans raison un camion d’essence qui par hasard passait par là. Le méchant Vandamme (James Mason) nous avait jusque là habitué à mieux choisir ses séides et collaborateurs.

Et collaboratrices. Car un des plus agréables atouts de La mort aux trousses est sûrement la présence éclatante d’Eva Marie-Saint, dont je ne me rappelais pas (après l’avoir seulement vue dans Sur les quais d’Elia Kazan) la capacité de séduction. Toutes les scènes (sauf les finales, gnan-gnan à souhait) où Ève Kendall séduit Roger Thornhill (Cary Grant, donc) sont absolument délicieuses. Il y a, dans les dialogues et dans les attitudes, une magie que je ne m’attendais pas à trouver chez Hitchcock.

Et puis les trois premiers quarts d’heure du film sont également séduisants. Cet homme charmeur, sûr de lui, suffisant même et presque puant qui, par la grâce d’un de ces hasards qui font les bonheurs du cinéma, se trouve embringué dans une histoire tortueuse, machiavélique, désespérante est une jolie réussite. À condition qu’on ne chipote pas sur les vraisemblances, qu’on conserve un peu de crédulité. Celle qui permet d’admettre, par exemple, qu’un individu à qui on a fait ingurgiter une bouteille de Bourbon conserve assez de lucidité pour se débarrasser de ses geôliers et de conduire à tombeau ouvert sans faire connaître autre chose qu’une trouille noire à ceux qui le croisent.

Et dix autres choses de cet ordre (la clef de la chambre d’un palace confiée spontanément par le concierge à la mère du héros, les tueurs, semés par un taxi, qui rejoignent précisément le lieu où le héros s’est rendu, la salle entière de l’immeuble des Nations Unies où personne n’a vu que le poignard qui tue Lester Townsend (Philip Ober) n’a pas été lancé par Thornhill, la dérisoire facilité avec quoi Thornhill/Grant peut accéder à la villa spectaculaire où il pourra de surcroît entendre toutes les conversations que le redoutable Vandamm/Mason tient, alors que la villa devrait être aussi protégée que Fort Knox, et ainsi de suite).

Mais nonobstant tout ça, qui fait sourire, c’est plutôt un film réussi.