La vie est un songe.

La vie est un songe.

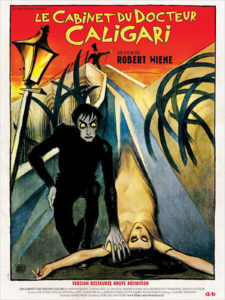

S’il ne s’agissait que de noter la restauration d’un film qui affiche désormais son siècle, on ne pourrait que donner la note maximale. Magnifique, intelligent travail qui permet au spectateur de voir une image à la pureté parfaite, de bénéficier des colorisations voulues par le réalisateur Robert Wiene pour marquer les différents niveaux de son discours et d’une musique parfaitement appropriée, composée par Rainer Viertelboeck sur des harmoniques originales qui suivent bien et enluminent même l’action décrite. Si l’on n’est ni spécialiste, ni même amateur de cinéma muet, de cet embryon nécessaire mais incomplet du cinéma que nous apprécions, on s’aperçoit vite que Le cabinet du Docteur Caligari est un jalon important.

Le cinéma avait à l’époque de grandes ambitions et s’intitulait 7ème Art avec un certain orgueil. Et de fait, le parti pris par le réalisateur de présenter la folle histoire du Docteur Caligari de façon volontairement agressive est tout à fait séduisant. Une des plus grandes qualités du film repose dans ses décors, anguleux, agressifs, décentrés et toujours étouffants. Par cette seule orientation, le réalisateur nous montre le chemin, nous guide rudement vers ce qui est le discours du film : la folie. Il se peut que l’on ne remarque pas d’emblée que la première et la dernière séquence, seules, présentent un monde conforme à notre habituel ressenti ; mais dès que l’on s’enfonce dans le récit que fait le jeune Franz (Friedrich Fehér) à son interlocuteur surgissent des images qui tiennent bien davantage au cauchemar qu’à la représentation d’une petite ville allemande du début du 19ème siècle.

Le cinéma avait à l’époque de grandes ambitions et s’intitulait 7ème Art avec un certain orgueil. Et de fait, le parti pris par le réalisateur de présenter la folle histoire du Docteur Caligari de façon volontairement agressive est tout à fait séduisant. Une des plus grandes qualités du film repose dans ses décors, anguleux, agressifs, décentrés et toujours étouffants. Par cette seule orientation, le réalisateur nous montre le chemin, nous guide rudement vers ce qui est le discours du film : la folie. Il se peut que l’on ne remarque pas d’emblée que la première et la dernière séquence, seules, présentent un monde conforme à notre habituel ressenti ; mais dès que l’on s’enfonce dans le récit que fait le jeune Franz (Friedrich Fehér) à son interlocuteur surgissent des images qui tiennent bien davantage au cauchemar qu’à la représentation d’une petite ville allemande du début du 19ème siècle.

Sensation évidente de malaise, d’étouffement, de décalage. Un peu ce que parviendra à installer, bien plus tard, Roman Polanski avec Le locataire en employant des focales bizarres : une réalité qui nous laisse inquiets. Décors stylisés sans aucune ouverture, sans un arbre, sans un brin d’herbe.

On devrait donc bien réaliser, dès ce moment-là, que le récit est celui que fait un esprit dérangé à un autre esprit dérangé et que tout le film est le résultat de la fantasmagorie de Franz, interné dans un asile et qui, à l’aide des silhouettes et des physionomies d’autres fous qu’il croise dans la cour des promenades invente une histoire effroyable. D’une certaine façon j’ai songé, de façon un peu acrobatique il est vrai, à Usual suspects où l’histoire se bâtit au fur et à mesure de son déroulement.

Hors cette idée intelligente de placer l’action entre parenthèses, c’est-à-dire de l’abstraire de la réalité, et de la faire se dérouler dans une ville de cauchemar, il ne faut pas attendre de grandes émotions du Cabinet du docteur Caligari, marqué évidemment par l’expressionnisme tonitruant qui est de mise à l’époque. Comme de coutume les acteurs tendent les poings, s’arrachent les cheveux, roulent les yeux de façon furibarde, grimacent et accentuent tous leurs mouvements. Évident héritage du théâtre dont il faudra d’ailleurs plusieurs années à beaucoup d’acteurs pour se débarrasser après l’arrivée du cinéma parlant.

Paraît-il premier film qui ouvre le riche rayon de l’horreur au cinéma, Caligari peut intéresser ceux qui aiment remonter aux sources et mesurer de visu tout ce qui nous sépare de ces origines. Il ne faudra pas quinze ans pour que les cinéastes s’emparent du cinéma.