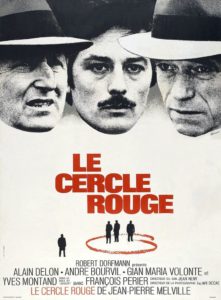

Un film glacé et glaçant, perfection et sommet de l’œuvre de Jean-Pierre Melville, (avec, tout aussi froide, mais plus exaltante, l’admirable Armée des ombres), où les hommes sont réduits à leur plus extrême essence.

Ils n’ont pas de passé (quels crimes a commis Vogel – Gian Maria Volonte – pour mobiliser de telles forces après son évasion ? pourquoi Corey – Alain Delon – a-t-il fait cinq années de prison ?), pas de famille ou d’origine claire (le Commissaire Mattéi – André Bourvil (André, comme le note le générique) – et son appartement peuplé seulement de chats, Mattéi qui est à la fois Corse et blond – et nous n’aurons aucune réponse à cette interrogation) et, hors l’ancienne maîtresse de Corey (Anna Douking), et deux numéros hautement tarte de music-hall, aucune femme ne vient introduire un soupçon de beauté dans cette suite de paysages désolés.

Je crois me souvenir qu’à la sortie du film, des critiques admiratifs avaient effectivement parlé d‘épure, de film quintessentiel, de cinéma resserré, ascétique, janséniste. Dans la lumière bleutée, angoissante de froideur, si habituelle au réalisateur, Melville, il y a un approfondissement désespéré des thèmes du Doulos, du Deuxième souffle ou du Samouraï, où la camaraderie, l’amour, avaient leur place. Dans Le cercle rouge, quelles sont les relations de Vogel et de Corey ? Homosexuelles, comme je l’ai jadis lu sous la plume d’un critique hardi ? De pure utilité pratique, pour la réalisation du casse ? D’estime mutuelle ? On n’en sait, là non plus, trop rien…

Je crois me souvenir qu’à la sortie du film, des critiques admiratifs avaient effectivement parlé d‘épure, de film quintessentiel, de cinéma resserré, ascétique, janséniste. Dans la lumière bleutée, angoissante de froideur, si habituelle au réalisateur, Melville, il y a un approfondissement désespéré des thèmes du Doulos, du Deuxième souffle ou du Samouraï, où la camaraderie, l’amour, avaient leur place. Dans Le cercle rouge, quelles sont les relations de Vogel et de Corey ? Homosexuelles, comme je l’ai jadis lu sous la plume d’un critique hardi ? De pure utilité pratique, pour la réalisation du casse ? D’estime mutuelle ? On n’en sait, là non plus, trop rien…

Et c’est ce qui donne un caractère si fascinant à ce film singulier du plus singulier des réalisateurs français.

Pourtant, lorsqu’on revoit Le cercle rouge plusieurs fois, on est frappé par le côté outrancier, voire ridicule de certaines séquences (la scène du delirium tremens, mais aussi l’évasion de Vogel (Gian Maria Volonte) qui brise d’un coup de pied la vitre d’un pullman), de la collection de hasards heureux, de chances improbables, d’invraisemblances bienvenues qui fait avancer le film : ce n’est pas toujours un défaut, et la plupart des films qui relatent un casse ont ce côté horloger, mathématique, déterministe qui permet que tout fonctionne à la seconde près (jusqu’au détail qui tue et qui fait échouer les voleurs de Mélodie en sous-sol, de Topkapi, de L’ultime razzia et de bien d’autres) ; dans Le cercle rouge, le cambriolage réussit, mais ce n’est pas, précisément et loin de là, un simple film de voleurs astucieux : rien à voir avec Les égouts du paradis !

Pourtant, lorsqu’on revoit Le cercle rouge plusieurs fois, on est frappé par le côté outrancier, voire ridicule de certaines séquences (la scène du delirium tremens, mais aussi l’évasion de Vogel (Gian Maria Volonte) qui brise d’un coup de pied la vitre d’un pullman), de la collection de hasards heureux, de chances improbables, d’invraisemblances bienvenues qui fait avancer le film : ce n’est pas toujours un défaut, et la plupart des films qui relatent un casse ont ce côté horloger, mathématique, déterministe qui permet que tout fonctionne à la seconde près (jusqu’au détail qui tue et qui fait échouer les voleurs de Mélodie en sous-sol, de Topkapi, de L’ultime razzia et de bien d’autres) ; dans Le cercle rouge, le cambriolage réussit, mais ce n’est pas, précisément et loin de là, un simple film de voleurs astucieux : rien à voir avec Les égouts du paradis !

C’est vrai, séquences froides, dialogues sans âme, personnages sans dimension… et même la musique d’Éric Demarsan, si grave et profonde pour L’armée des ombres n’a rien qui retienne.

C’est vrai, séquences froides, dialogues sans âme, personnages sans dimension… et même la musique d’Éric Demarsan, si grave et profonde pour L’armée des ombres n’a rien qui retienne.

Et pourtant Le cercle rouge est un film immense, saisissant, prenant de bout en bout, parce que Jean-Pierre Melville est sans doute le seul réalisateur français qui ait le sens de la grandeur du destin et du côté fatidique de l’existence.