La ville est un échiquier.

La ville est un échiquier.

Dans la chaleur d’un été new-yorkais du début des années 50. Un quartier pauvre, mais sans excès. Des terrains vagues, des murs de briques, des rues sans grâce. Tout ceci avec des enfants qui s’ennuient et jouent avec n’importe quoi. Un coin de Brooklyn, sans doute. Projet de copains d’aller passer la journée du lendemain à Conney Island, dans cette sorte de péninsule sablonneuse vouée depuis longtemps, par sa plage et son parc d’attractions au divertissement de la lower middle class. Rien de bien original dans l’interminable paysage des vacances d’été qu’on est bien obligé de passer chez soi et entre soi.

Lennie Norton (Richard Brewster) a quelque chose comme douze ans. Son père est mort, on ne sait quand. Il vit avec sa mère (Winifred Cushing) et son petit frère Joey (Richie Andrusco) et, comme tous les grands frères, il est chargé de veiller sur son cadet par une maman qui est bien obligée de travailler, caissière dans on ne sait quel magasin. L’intérieur est étriqué mais bien tenu. On peut constater que dans les États-Unis de 1952 une famille modeste possède téléphone, poste de télévision et machine à laver le linge. On n’en est pas encore à rêver à cette opulence en Europe.

Lennie Norton (Richard Brewster) a quelque chose comme douze ans. Son père est mort, on ne sait quand. Il vit avec sa mère (Winifred Cushing) et son petit frère Joey (Richie Andrusco) et, comme tous les grands frères, il est chargé de veiller sur son cadet par une maman qui est bien obligée de travailler, caissière dans on ne sait quel magasin. L’intérieur est étriqué mais bien tenu. On peut constater que dans les États-Unis de 1952 une famille modeste possède téléphone, poste de télévision et machine à laver le linge. On n’en est pas encore à rêver à cette opulence en Europe.

Mrs. Norton est appelée au chevet de sa mère malade ; elle se voit contrainte de laisser le jeune Joey, qui a 7 ans, à la pleine garde de son grand frère Lennie jusqu’au lendemain. Ça ne fait donc pas les affaires de Lennie qui voit tomber à l’eau la belle journée promise avec ses copains au parc d’attractions. Mais enfin il sait bien que la vie n’est pas si facile que ça pour la famille et même si Joey l’agace souvent, en voulant se mêler à des jeux de grands, il l’aime bien. Il fait un peu la gueule et ne résiste pas à punir un peu son cadet par une mauvaise farce : il lui fait croire, avec le concours de sa petite bande de potes, qu’il a été tué par une balle tirée par une carabine manipulée par l’enfant. Et les copains, complices, d’inciter Joey à fuir avant que la police ne vienne l’arrêter.

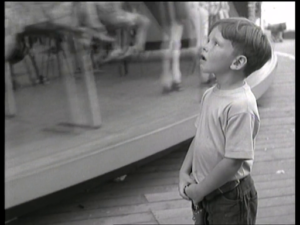

Muni des six dollars laissés aux enfants par la mère, Joey se réfugie dans le seul paradis qu’il connaisse (ou qu’il l’imagine), Conney Island, précisément. Où il va passer vingt quatre heures avant que, retrouvé par Lennie bien inquiet, il ne parvienne à réintégrer le domicile familial quelques minutes avant le retour de la maman, qui ne se rendra donc compte de rien.

Sur cette intrigue mince comme tout, les trois réalisateurs, Ray Ashley, Ruth Orkin et Morris Engel ont bâti un film plein de qualités et d’innovations techniques. Il paraît que François Truffaut est inspiré de pans entiers du Petit fugitif pour montrer l’errance d’Antoine Doinel dans Les Quatre cents coups et que Jean-Luc Godard a été séduit par la façon de filmer dans la foule qui donne, de fait, un grand sentiment de réalité. On peut d’ailleurs estimer que le film, réalisé avec de tout petits moyens, est une sorte de chaînon manquant entre le néo-réalisme italien et la Nouvelle vague française. Les jurés de la Mostra de Venise ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’en 1953, alors que le Lion d’or n’était pas décerné, six Lions d’argent furent attribués. Le petit fugitif en reçut un, aux côtés des Vitelloni de Federico Fellini, Moulin rouge de John Huston, Thérèse Raquin de Marcel Carné, Les contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi et du Tour du monde de Sadko d’Alexandre Ptouchko (animation russe). On a connu pire voisinage, n’est-ce pas ?

Sur cette intrigue mince comme tout, les trois réalisateurs, Ray Ashley, Ruth Orkin et Morris Engel ont bâti un film plein de qualités et d’innovations techniques. Il paraît que François Truffaut est inspiré de pans entiers du Petit fugitif pour montrer l’errance d’Antoine Doinel dans Les Quatre cents coups et que Jean-Luc Godard a été séduit par la façon de filmer dans la foule qui donne, de fait, un grand sentiment de réalité. On peut d’ailleurs estimer que le film, réalisé avec de tout petits moyens, est une sorte de chaînon manquant entre le néo-réalisme italien et la Nouvelle vague française. Les jurés de la Mostra de Venise ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’en 1953, alors que le Lion d’or n’était pas décerné, six Lions d’argent furent attribués. Le petit fugitif en reçut un, aux côtés des Vitelloni de Federico Fellini, Moulin rouge de John Huston, Thérèse Raquin de Marcel Carné, Les contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi et du Tour du monde de Sadko d’Alexandre Ptouchko (animation russe). On a connu pire voisinage, n’est-ce pas ?

De fait, la spontanéité éclatante des jeunes acteurs, tous débutants, la façon de filmer, grâce à une caméra portative aisément dissimulable qui a permis à l’opérateur de se déplacer souplement dans la foule de Conney Island, l’attention intelligente portée aux détails, le tournage à hauteur d’enfant, le parti-pris de réaliser une sorte de reportage sur la dégaine et les loisirs des New-Yorkais de 1952, le choix de beaux effets photographiques (Ruth Orkin et Morris Engel étaient à la base photographes, comme Stanley Kubrick, au demeurant), tout cela est bien intéressant. Et l’accompagnement musical, à base de morceaux d’harmonica est fort justement utilisé.

De fait, la spontanéité éclatante des jeunes acteurs, tous débutants, la façon de filmer, grâce à une caméra portative aisément dissimulable qui a permis à l’opérateur de se déplacer souplement dans la foule de Conney Island, l’attention intelligente portée aux détails, le tournage à hauteur d’enfant, le parti-pris de réaliser une sorte de reportage sur la dégaine et les loisirs des New-Yorkais de 1952, le choix de beaux effets photographiques (Ruth Orkin et Morris Engel étaient à la base photographes, comme Stanley Kubrick, au demeurant), tout cela est bien intéressant. Et l’accompagnement musical, à base de morceaux d’harmonica est fort justement utilisé.

Cependant, si le film ne dure qu’une heure vingt, la minceur de son propos le contraint quelquefois à se répéter : ainsi lorsque le jeune Joey a compris grâce à un gamin rencontré sur la plage qu’il pouvait se faire trois sous en rapportant au bar des bouteilles consignées, il y a une trop longue partie où on voit le gamin cinq fois, six fois se livrer à la récolte de canettes vides. Ça tire à la ligne. Mais il est vrai que les moyens métrages (une heure, voire un peu moins) n’ont pas de créneaux d’exploitation en salle…

Cependant, si le film ne dure qu’une heure vingt, la minceur de son propos le contraint quelquefois à se répéter : ainsi lorsque le jeune Joey a compris grâce à un gamin rencontré sur la plage qu’il pouvait se faire trois sous en rapportant au bar des bouteilles consignées, il y a une trop longue partie où on voit le gamin cinq fois, six fois se livrer à la récolte de canettes vides. Ça tire à la ligne. Mais il est vrai que les moyens métrages (une heure, voire un peu moins) n’ont pas de créneaux d’exploitation en salle…

Sous cette réserve, qui n’est pas minime toutefois, Le petit fugitif vaut d’être vu pour bien des raisons.