L’Apocalypse est parmi nous.

Je suis toujours émerveillé (en n’étant pas tellement dupe et c’est une litote) de voir comme le Camp du Bien sait mettre en valeur à son profit les trucs les plus farfelus des Damnés de la Terre (nullement antipathiques, mais farfelus) pour tenter de faire honte au Camp du Mal (c’est-à-dire, en gros, l’Occident – qui va, je le rappelle, jusqu’à Vladivostok). En tout cas il parvient (le Camp du Bien), grâce à un vaste système de copinage à financer, réaliser, diffuser un paquet de films qui ne réunissent qu’un public confidentiel (de l’ordre de la dizaine de milliers de spectateurs). C’est que le capitalisme, s’il n’est pas franc du collier, est bon garçon. Ou plutôt qu’il offre ainsi une soupape de sécurité à des gens qui adorent la pétition de principe et la vertueuse indignation.

Je suis toujours émerveillé (en n’étant pas tellement dupe et c’est une litote) de voir comme le Camp du Bien sait mettre en valeur à son profit les trucs les plus farfelus des Damnés de la Terre (nullement antipathiques, mais farfelus) pour tenter de faire honte au Camp du Mal (c’est-à-dire, en gros, l’Occident – qui va, je le rappelle, jusqu’à Vladivostok). En tout cas il parvient (le Camp du Bien), grâce à un vaste système de copinage à financer, réaliser, diffuser un paquet de films qui ne réunissent qu’un public confidentiel (de l’ordre de la dizaine de milliers de spectateurs). C’est que le capitalisme, s’il n’est pas franc du collier, est bon garçon. Ou plutôt qu’il offre ainsi une soupape de sécurité à des gens qui adorent la pétition de principe et la vertueuse indignation.

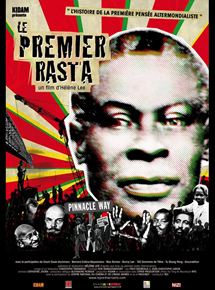

Il est bien dommage que Le premier Rasta soit un film si militant. Réalisé par Hélène Lee, une journaliste qui a fait sa carrière à Libération et qui a épousé un rasta jamaïcain, il dégouline d’empathie pour les aspects les plus contestables et les plus agressifs des adeptes de la curieuse croyance rastafarienne. Celle-ci, si j’ai bien compris, porte la conviction que Haïlé Selassié empereur d’Éthiopie de 1930 À 1974 est la réincarnation du Christ, une sorte de Messie noir, le Roi des Rois annoncé par l’Apocalypse et que, d’une certaine façon, la race noire doit remplacer la race blanche à la conduite des affaires du monde. Tout ça est à la fois bien rigolo et bien inquiétant.

Il est bien dommage que Le premier Rasta soit un film si militant. Réalisé par Hélène Lee, une journaliste qui a fait sa carrière à Libération et qui a épousé un rasta jamaïcain, il dégouline d’empathie pour les aspects les plus contestables et les plus agressifs des adeptes de la curieuse croyance rastafarienne. Celle-ci, si j’ai bien compris, porte la conviction que Haïlé Selassié empereur d’Éthiopie de 1930 À 1974 est la réincarnation du Christ, une sorte de Messie noir, le Roi des Rois annoncé par l’Apocalypse et que, d’une certaine façon, la race noire doit remplacer la race blanche à la conduite des affaires du monde. Tout ça est à la fois bien rigolo et bien inquiétant.

Mais revenons au film. Hélène Lee tente de dresser un historique de la naissance de la croyance rastafarienne qui, à la fois, semble ne pas mal se porter, tout au moins dans ses aspects les plus festifs (musiquettes reggae et consommation intensive de marijuana) et avoir été complétement éradiquée dans la tentative de créer une sorte de phalanstère agricole autosuffisant.

Le Premier Rasta, c’est donc un certain Léonard Percival Howell, né en 1898, qui a vécu une existence assez tonitruante, quittant son île natale pour être embauché au creusement du canal de Panama, employé par les États-Unis comme matelot pendant la Grande guerre, avoir fréquenté les mouvements d’affirmation noirs à New-York et créé une sorte de phalanstère agricole appelé Le Pinnacle (avec deux N) communauté qui, entre 1939 et 1959, fut quelque chose comme une communauté libertaire, végétarienne et écologiste.

Les adeptes initiaux, qui accusent leur âge, songent avec une grande nostalgie à ce que fut cette commune libre, similaire, sans doute à ce que furent les utopies régressives où des hommes cherchent à retrouver un état de nature que ce fumiste de Jean-Jacques Rousseau a prétendu avoir découvert dans les méandres fumeux de son cerveau genevois. Il paraît que tout allait bien dans le territoire du Pinnacle et qu’étaient récoltés avec abondance ignames, haricots, courges, mangues et autres végétaux ; ça tombe bien, au demeurant, puisque les rastafariens ont donc le malheur d’être végétariens.

La réalisatrice insère, avec un certain talent, des tas d’images documentaires, des films d’archives au milieu de sa quête des témoignages des survivants de l’aventure d’Howell. Reconnaissons lui le mérite de présenter de nombreux documents peu montrés, notamment des premières émancipations noires aux États-Unis. Mais nous pourrions lui demander comment l’adulation des séides d’Haïlé Sélassié, l’esclavagiste, a pu survivre à la déposition, en 1974, du souverain d’Éthiopie par un quarteron d’officiers marxistes dirigé par le colonel Mengistu. Lui-même, au demeurant, écarté du pouvoir en 1991 et accusé par ses anciens camarades de génocide (on lui impute entre 1 et 2 millions de morts).

Comme toute plongée au cœur d’une secte pittoresque, on est assez fasciné par la teneur des propos tenus par ses thuriféraires. Mais ce qui est impressionnant, c’est qu’Hélène Lee semble prendre ce fatras au sérieux. Et que le film puisse exister.