Ah il est sûr que si l’on aime les films d’action, les poursuites en voiture dans les rues encombrées des métropoles étasuniennes, les coups de feu et les scènes d’hyper-violence, on n’a pas son content dans Le ruban blanc ! Mais si l’on apprécie le cinéma du malaise, de la culpabilité et de l’étouffement, on est stupéfié par le talent qu’y met Michael Haneke

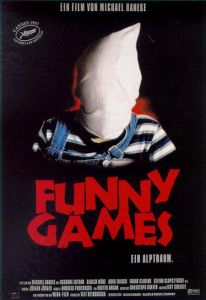

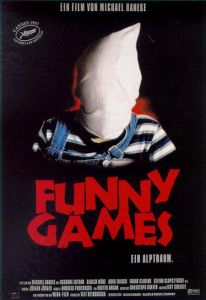

! Mais si l’on apprécie le cinéma du malaise, de la culpabilité et de l’étouffement, on est stupéfié par le talent qu’y met Michael Haneke , tout aussi obsessionnel ici qu’il peut l’être dans Funny games

, tout aussi obsessionnel ici qu’il peut l’être dans Funny games .

.

Le Mal. Vaste problème. Mille raisons, ou aucune d’entre elles ? Dans les suppléments du DVD, on se tortille un peu pour exposer que l’angoisse qui sourd et la malfaisance qui règne sont le résultat logique d’une éducation rigoureuse poussée à l’excès, de la frustration et de l’obstination qui en découlent. Par deux fois, dans ces suppléments – dans le macking off et lors de la conférence de presse donnée lors du festival de Cannes 2009 – Haneke dit que, dans Le ruban blanc

dit que, dans Le ruban blanc le Mal survient parce que les enfants se conforment aveuglément et absolument aux règles inculquées par leurs parents. Selon lui, tout idéal moral se pervertit dès lors qu’on l’érige en absolu, ce qui entraîne les comportements monstrueux – mais alors logiques – qu’il filme…

le Mal survient parce que les enfants se conforment aveuglément et absolument aux règles inculquées par leurs parents. Selon lui, tout idéal moral se pervertit dès lors qu’on l’érige en absolu, ce qui entraîne les comportements monstrueux – mais alors logiques – qu’il filme…

Seulement, lorsque, interrogé par une journaliste qui n’est pas satisfaite de cette facilité un peu trop politiquement correcte sur la raison du comportement des enfants, il répond, bien plus justement qu‘il n’y a rien à expliquer et que c’est précisément son principe de laisser la porte ouverte au questionnement.

Je ne connais pas beaucoup Haneke

Je ne connais pas beaucoup Haneke , sûrement à tort, puisque ses films me bluffent toujours ; dans Funny games

, sûrement à tort, puisque ses films me bluffent toujours ; dans Funny games , les deux glaçants et courtois tortionnaires ne donnent aucune autre justification à leur violence qu’un calme Pourquoi pas ? qui me semble bien plus satisfaisant, tout en restant incompréhensible, que des justifications rationnelles… Des commentateurs un peu simplistes ont même vu dans l’atmosphère rigide, corsetée, hypocrite du village maléfique une préfiguration et une annonce de ce qu’allait devenir l’Allemagne en proie aux démons du national-socialisme, ce qu’Haneke

, les deux glaçants et courtois tortionnaires ne donnent aucune autre justification à leur violence qu’un calme Pourquoi pas ? qui me semble bien plus satisfaisant, tout en restant incompréhensible, que des justifications rationnelles… Des commentateurs un peu simplistes ont même vu dans l’atmosphère rigide, corsetée, hypocrite du village maléfique une préfiguration et une annonce de ce qu’allait devenir l’Allemagne en proie aux démons du national-socialisme, ce qu’Haneke écarte, à juste titre.

écarte, à juste titre.

Que la culpabilité (mais pas davantage que la rédemption) soit, dans nos sociétés judéo-chrétiennes au centre de nos préoccupations ne fait certes pas de doute, et que l’austérité du luthéranisme appuie encore un peu davantage sur ce ressort n’est pas non plus contestable. J’ajouterais volontiers aussi que les ciels gris presque éternels des contrées orientées vers la mer Baltique, le morne de ces grandes plaines, le frissonnement des bouleaux n’inclinent pas particulièrement à la bienveillance et la légèreté (même si les soleils éclatants, aveuglants des terres arides de Grèce, de Calabre, de Haute-Provence ou de Castille donnent aussi de bien belles tragédies). Et l’organisation sociale de la Poméranie d’avant la Grande guerre ne simplifie sûrement pas les choses.

Que la culpabilité (mais pas davantage que la rédemption) soit, dans nos sociétés judéo-chrétiennes au centre de nos préoccupations ne fait certes pas de doute, et que l’austérité du luthéranisme appuie encore un peu davantage sur ce ressort n’est pas non plus contestable. J’ajouterais volontiers aussi que les ciels gris presque éternels des contrées orientées vers la mer Baltique, le morne de ces grandes plaines, le frissonnement des bouleaux n’inclinent pas particulièrement à la bienveillance et la légèreté (même si les soleils éclatants, aveuglants des terres arides de Grèce, de Calabre, de Haute-Provence ou de Castille donnent aussi de bien belles tragédies). Et l’organisation sociale de la Poméranie d’avant la Grande guerre ne simplifie sûrement pas les choses.

Mais la malveillance, l’envie, la bêtise, la brutalité qui font fuir la baronne ne sont précisément pas si rares pour expliquer la collection de saletés et de cruautés qui affligent le village : il y a quelque chose de presque démoniaque dans la violence, comme il y a quelque chose d’affreux dans le dégoût et la haine de soi qui animent le médecin dans la scène profondément choquante, d’une cruauté qu’on a rarement entendue avec tant de force, où il vomit tout son mépris et son dégoût pour sa vieille maîtresse.

Mais la malveillance, l’envie, la bêtise, la brutalité qui font fuir la baronne ne sont précisément pas si rares pour expliquer la collection de saletés et de cruautés qui affligent le village : il y a quelque chose de presque démoniaque dans la violence, comme il y a quelque chose d’affreux dans le dégoût et la haine de soi qui animent le médecin dans la scène profondément choquante, d’une cruauté qu’on a rarement entendue avec tant de force, où il vomit tout son mépris et son dégoût pour sa vieille maîtresse.

Haine de soi, pour Haneke , comme pour Elfriede Jelinek, dont il a adapté La pianiste

, comme pour Elfriede Jelinek, dont il a adapté La pianiste : frustration, violence intime, automutilations – physiques ou mentales -, détestation de l’environnement sociétal, climats malsains, dépérissement de toute chaleur humaine… ce n’est sans doute pas spectaculaire, mais c’est terriblement vrai.

: frustration, violence intime, automutilations – physiques ou mentales -, détestation de l’environnement sociétal, climats malsains, dépérissement de toute chaleur humaine… ce n’est sans doute pas spectaculaire, mais c’est terriblement vrai.

Demeurent nets, impollués, exempts de toute gangrène morale ceux qui ne sont pas du village : la baronne, qui fuit avec ses enfants, l’instituteur-narrateur (Christian Friedel) et sa fiancée Éva (Leonie Benesch), que la survenue de la Guerre, le 3 août 1914, va finalement protéger.

Demeurent nets, impollués, exempts de toute gangrène morale ceux qui ne sont pas du village : la baronne, qui fuit avec ses enfants, l’instituteur-narrateur (Christian Friedel) et sa fiancée Éva (Leonie Benesch), que la survenue de la Guerre, le 3 août 1914, va finalement protéger.

On ne sait pas ce qu’est devenue la terre des maléfices ; il y a lieu de penser qu’elle n’aura pas été trop dépaysée par le national-socialisme.