Les bijoutiers du clair de lune.

Les bijoutiers du clair de lune.

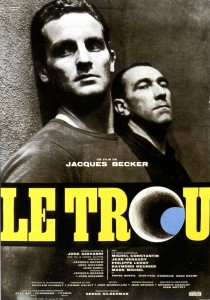

Jacques Becker est parti au paradis des cinéastes (qui est aussi un peu le nôtre) sur un de ses plus beaux films, lui qui dans sa brève carrière de réalisateur (18 ans de Dernier atout en 1942 au Trou en 1960) n’a pas réalisé un seul mauvais film, à peine au pire, des seulement bons et mis en scène deux chefs-d’œuvre, Casque d’or et Touchez pas au grisbi. Il n’y a pas beaucoup d’exemple, en tout cas, d’une pareille densité de carrière.

Il n’y a pas beaucoup d’exemple, non plus, d’une telle qualité de suspense avec Le trou ; une de ces qualités qui, alors même qu’on a vu dix fois le film et qu’on en connaît évidemment parfaitement le dénouement, permet de vibrer à l’unisson des espérances, des craintes, des doutes, des rages et des apaisements de cinq prisonniers arbitrairement assemblés dans une cellule de la prison de la Santé.

Il y a une sobriété extrême dans l’exposition : il importe peu de savoir pourquoi les prisonniers sont emprisonnés, on n’entre pas dans leur passé ; voleurs, assassins, tortionnaires, escrocs ? Peu importe… ils pourraient presque être des soldats ou résistants cherchant à s’évader pour rejoindre leur camp. La distance clinique du regard de Jacques Becker est à mes yeux une des grandes forces du film. Elle permet en tout cas une identification du spectateur qui, avec eux, à leurs côtés, tremble pour un rien et respire à chaque obstacle levé.

Il y a une sobriété extrême dans l’exposition : il importe peu de savoir pourquoi les prisonniers sont emprisonnés, on n’entre pas dans leur passé ; voleurs, assassins, tortionnaires, escrocs ? Peu importe… ils pourraient presque être des soldats ou résistants cherchant à s’évader pour rejoindre leur camp. La distance clinique du regard de Jacques Becker est à mes yeux une des grandes forces du film. Elle permet en tout cas une identification du spectateur qui, avec eux, à leurs côtés, tremble pour un rien et respire à chaque obstacle levé.

Notons d’ailleurs que la réalité de l’évasion ratée de 1947, relatée dans Le trou était plus glauque : si Roland (Jean Keraudy), la tête pensante du groupe, véritable génie de la débrouille n’était incarcéré que pour avoir, pendant l’Occupation, cambriolé et trafiqué de tickets de rationnement, Manu (Philippe Leroy-Beaulieu) interprète José Giovanni qui, avant de devenir romancier avait fait partie de la Gestapo française et participé à au moins trois assassinats crapuleux… On ne sait rien des deux autres, Monseigneur (Raymond Meunier) et Géo (Michel Constantin), mais comme il est bien dit par l’un d’entre eux que tous risquent leur tête, on imagine bien qu’il ne s’agit pas de vol à l’étalage.

Notons d’ailleurs que la réalité de l’évasion ratée de 1947, relatée dans Le trou était plus glauque : si Roland (Jean Keraudy), la tête pensante du groupe, véritable génie de la débrouille n’était incarcéré que pour avoir, pendant l’Occupation, cambriolé et trafiqué de tickets de rationnement, Manu (Philippe Leroy-Beaulieu) interprète José Giovanni qui, avant de devenir romancier avait fait partie de la Gestapo française et participé à au moins trois assassinats crapuleux… On ne sait rien des deux autres, Monseigneur (Raymond Meunier) et Géo (Michel Constantin), mais comme il est bien dit par l’un d’entre eux que tous risquent leur tête, on imagine bien qu’il ne s’agit pas de vol à l’étalage.

On a rarement rassemblé en un même film tous les éléments romanesques – forte personnalisation des caractères, linéarité du récit, montée du suspense, coup de théâtre final, présence d’un traître – et un aspect aussi superbement documentaire, où les plus infimes détails du projet d’évasion sont relatés par une caméra naturaliste. Le réalisateur filme longuement, minutieusement, en prenant beaucoup de soin et de temps les gestes des prisonniers, effectue beaucoup de gros plans sur les visages, les mains, les objets : les prisonniers deviennent presque des artisans consciencieux attachés à la belle ouvrage, comme le sont Le tonnelier de Georges Rouquier ou Le sabotier de Jacques Demy.

On a rarement rassemblé en un même film tous les éléments romanesques – forte personnalisation des caractères, linéarité du récit, montée du suspense, coup de théâtre final, présence d’un traître – et un aspect aussi superbement documentaire, où les plus infimes détails du projet d’évasion sont relatés par une caméra naturaliste. Le réalisateur filme longuement, minutieusement, en prenant beaucoup de soin et de temps les gestes des prisonniers, effectue beaucoup de gros plans sur les visages, les mains, les objets : les prisonniers deviennent presque des artisans consciencieux attachés à la belle ouvrage, comme le sont Le tonnelier de Georges Rouquier ou Le sabotier de Jacques Demy.

À sa sortie, Le trou impressionna d’ailleurs par son naturalisme, l’image volontairement très précise, très exacte qu’il donnait du monde des prisons. Si les conditions d’enfermement n’ont guère changé aujourd’hui dans beaucoup de centres de détention – promiscuité, fouilles inopinées, fracas des clefs dans les serrures – on est tout de même sidéré devant l’effarante dégradation de la population carcérale : après avoir vu Le trou, il faudrait se projeter immédiatement ensuite Un prophète de Jacques Audiard : à un demi-siècle de distance, on a l’impression d’une lumpen-prolétarisation galopante, d’un avilissement continu, où les êtres ne se parlent que par aboiements ; c’est assez terrifiant.

Y’a pas à dire : c’était mieux avant.