La Vertu, sport dangereux !

La Vertu, sport dangereux !

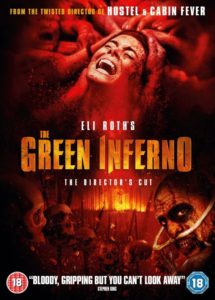

Eli Roth, jeune réalisateur roublard et sans scrupule sait assez bien comprendre ce qui peut intéresser l’odieux amateur de carnages et horreurs cinématographiques. Intitulés Hostel et Hostel 2, les deux films qui lui ont donné une grande notoriété dans ce cercle de cinglés (dont je fais partie, naturellement) mettaient en scène une organisation criminelle des méchants Pays de l’Est qui procurait à de riches Américains frustrés l’occasion de satisfaire moyennant un gros matelas de dollars leurs pulsions sadiques sur de braves étudiants un peu niais, un peu crétins attirés dans cette sorte d’enfer par de jolies filles faciles, et qui se retrouvaient émasculés, éventrés, essorillés, démembrés, découpés, etc. par des hommes (ou femmes) d’affaires apparemment tout à fait rangés. Malgré ses imperfections, ce binôme m’avait intéressé parce qu’il mettait tout autant l’orientation sur les bourreaux (et leurs pourvoyeurs) que sur les victimes.

Lorsque j’ai appris que Roth, féru comme moi du sanglant Cannibal holocaust de Ruggero Deodato (qui fait d’ailleurs un caméo macabre dans Hostel 2), avait, en sorte d’hommage, réalisé un film de cannibales intitulé The green inferno, je me suis donc goulûment jeté dessus (inutile de me faire remarquer que le terme goulûment employé ici est de fort mauvais goût). En plus, l’argument de départ me paraissait assez sympathique : une bande d’étudiants membres du Camp du Bien partaient pour l’Amazonie péruvienne afin d’empêcher une vilaine multinationale de détruire la forêt pour s’emparer de gisements de gaz naturel et de perturber l’innocence originelle des indigènes Yares qui n’ont jamais été approchés par la Civilisation. Je commence à me pourlécher à ces prémisses de la même façon que je le ferais si on m’annonçait qu’on abandonne des végans à proximité d’une mare aux crocodiles. Et puis je m’amuse aussi que Justine (Lorenza Izzo) l’héroïne présumée est fort engagée contre l’excision, mutilation sexuelle abominable qui, qu’on le veuille ou non, fait partie du substrat culturel de nombreuses ethnies.

Lorsque j’ai appris que Roth, féru comme moi du sanglant Cannibal holocaust de Ruggero Deodato (qui fait d’ailleurs un caméo macabre dans Hostel 2), avait, en sorte d’hommage, réalisé un film de cannibales intitulé The green inferno, je me suis donc goulûment jeté dessus (inutile de me faire remarquer que le terme goulûment employé ici est de fort mauvais goût). En plus, l’argument de départ me paraissait assez sympathique : une bande d’étudiants membres du Camp du Bien partaient pour l’Amazonie péruvienne afin d’empêcher une vilaine multinationale de détruire la forêt pour s’emparer de gisements de gaz naturel et de perturber l’innocence originelle des indigènes Yares qui n’ont jamais été approchés par la Civilisation. Je commence à me pourlécher à ces prémisses de la même façon que je le ferais si on m’annonçait qu’on abandonne des végans à proximité d’une mare aux crocodiles. Et puis je m’amuse aussi que Justine (Lorenza Izzo) l’héroïne présumée est fort engagée contre l’excision, mutilation sexuelle abominable qui, qu’on le veuille ou non, fait partie du substrat culturel de nombreuses ethnies.

Conduite par Alejandro (Ariel Lévy), gourou charismatique et intransigeant, dont Justine est tombée naturellement amoureuse, une dizaine d’idéalistes s’envole pour l’enfer vert. Grâce à des complicités locales les jeunes gens, s’enchaînent à des arbres et se filment, selon les techniques de marketing qui ont fait florès et permettent de réveiller les grandes consciences et de mobiliser les activistes de l’écologie radicale. Les milices armées qui protègent les bulldozers de déforestation, apprenant que Justine est la fille d’un Haut fonctionnaire des Nations-Unies stoppent là leur entreprise. Tout le monde reprend l’avion. Justine fait un peu beaucoup la gueule parce qu’elle a bien senti qu’Alejandro n’aurait pas été mécontent qu’elle fût tuée, ce qui aurait donné davantage de lustre à la cause. Fin du premier acte.

Patatras ! Un moteur en feu et le léger aéroplane se déchire en pleine forêt. Deux ou trois morts, la panique, et très très vite surgissent les Indiens Yarès qui n’ont pas besoin de beaucoup de flèches enduites de curare pour mettre hors d’état de nuire la petite troupe, hommes et femmes en parts égales. Conduits au village les rescapés ne mettent pas très longtemps à comprendre ce qu’on va faire d’eux : Jonah (Aaron Burns), qui est le plus replet d’entre eux est immédiatement découpé vivant par la grande prêtresse (Antonieta Pari), qui lui arrache les deux yeux, la langue, qu’elle déguste avec gourmandise, puis le découpe vivant, bras et jambes avant de lui trancher la tête. Ses camarades, horrifiés, sont enfermés dans une cage en bambous et saisissent vite que c’est là un garde-manger pratique.

Je ne crois pas utile de raconter les développements sanguinolents qui suivent, la révélation qu’Alejandro, loin d’être un héros blanc comme neige, mange à tous les râteliers et sacrifierait bien tous ses camarades pour s’en sortir, la miraculeuse évasion de Justine qui, étant la seule vierge de la troupe, va subir une excision particulièrement crade et son retour à la Civilisation. Ce qui est amusant, c’est que, à la Commission d’enquête et à la Presse elle conte que les Indiens se sont occupés des malheureux naufragés avec beaucoup de gentillesse et que ce sont vraiment de Bons sauvages qu’il faut surtout laisser en paix.

Et pour tant The green inferno n’est pas un film bien satisfaisant malgré les ricanements et les sarcasmes d’Eli Roth envers les Eco-Warriors, les preux chevaliers de l’ingérence qui se donnent une conscience d’autant plus bonne qu’elle leur vaut des followers sur FB et Twitter. Seulement Cannibal holocaust avait le grand avantage d’un pseudo-amateurisme, d’un semblant de document brut » qui rendait le film quasi véridique. Quant aux deux Hostel, il ne nous baladaient pas dans des sociétés primitives, dont la cohérence nous est incompréhensible, mais dans le côté sombre de nos sociétés, ce qui ébranlait bien davantage…

Et pour tant The green inferno n’est pas un film bien satisfaisant malgré les ricanements et les sarcasmes d’Eli Roth envers les Eco-Warriors, les preux chevaliers de l’ingérence qui se donnent une conscience d’autant plus bonne qu’elle leur vaut des followers sur FB et Twitter. Seulement Cannibal holocaust avait le grand avantage d’un pseudo-amateurisme, d’un semblant de document brut » qui rendait le film quasi véridique. Quant aux deux Hostel, il ne nous baladaient pas dans des sociétés primitives, dont la cohérence nous est incompréhensible, mais dans le côté sombre de nos sociétés, ce qui ébranlait bien davantage…