Naissance du talent.

Naissance du talent.

Le tintouin médiatique suscité par la Nouvelle Vague fut tel que l’on a peine, aujourd’hui, à distinguer les innovations apportées par Les quatre cents coups de l’accession au premier plan, tout simplement, d’un cinéaste supérieurement doué. En d’autres termes, si un groupe de jeunes gens qui voulaient arriver au devant de la scène ne s’étaient pas constitués, quelquefois artificiellement, en une sorte d’école de pensée, est-ce qu’on grouperait sous la même étiquette les révolutionnaires Godard

de l’accession au premier plan, tout simplement, d’un cinéaste supérieurement doué. En d’autres termes, si un groupe de jeunes gens qui voulaient arriver au devant de la scène ne s’étaient pas constitués, quelquefois artificiellement, en une sorte d’école de pensée, est-ce qu’on grouperait sous la même étiquette les révolutionnaires Godard ou Rivette

ou Rivette et les plus classiques Chabrol

et les plus classiques Chabrol et Truffaut

et Truffaut ?

?

On va m’opposer les écrits d’André Bazin, la révérence commune à des réalisateurs comme Hitchcock

On va m’opposer les écrits d’André Bazin, la révérence commune à des réalisateurs comme Hitchcock , Renoir

, Renoir , Murnau

, Murnau , l’appartenance à la rédaction des Cahiers du cinéma, et ce sera pertinent… mais enfin, ranger dans un régiment discipliné les cinéastes de la Nouvelle Vague dont le talent (ou son absence) était hétéroclite que placer dans la même cellule monastique les romanciers des Hussards, alors qu’il faudrait être de bien mauvaise foi pour trouver que les récits de Roger Nimier

, l’appartenance à la rédaction des Cahiers du cinéma, et ce sera pertinent… mais enfin, ranger dans un régiment discipliné les cinéastes de la Nouvelle Vague dont le talent (ou son absence) était hétéroclite que placer dans la même cellule monastique les romanciers des Hussards, alors qu’il faudrait être de bien mauvaise foi pour trouver que les récits de Roger Nimier et ceux de Jacques Laurent

et ceux de Jacques Laurent ont la même allure.

ont la même allure.

Disons plutôt que dans l’un et l’autre cas, ce sont plutôt les aversions partagées, les détestations ordinaires, les haines communes qui créent le groupe et le font survivre, tant qu’il est contesté. Le succès acquis, chacun revient à son vrai talent. Et celui de Truffaut

Disons plutôt que dans l’un et l’autre cas, ce sont plutôt les aversions partagées, les détestations ordinaires, les haines communes qui créent le groupe et le font survivre, tant qu’il est contesté. Le succès acquis, chacun revient à son vrai talent. Et celui de Truffaut n’est pas le plus médiocre, déjà présent dans ce joli petit bijou des Mistons

n’est pas le plus médiocre, déjà présent dans ce joli petit bijou des Mistons , opportunément proposé en supplément dans l’édition DVD, son premier court-métrage, où l’on a rarement filmé avec autant de sensibilité les émois d’adolescents pré-pubères devant la craquante Bernadette Lafont

, opportunément proposé en supplément dans l’édition DVD, son premier court-métrage, où l’on a rarement filmé avec autant de sensibilité les émois d’adolescents pré-pubères devant la craquante Bernadette Lafont . N’ayant pas l’âge d’aimer Bernadette, nous décidâmes de la haïr et de tourmenter ses amours.

. N’ayant pas l’âge d’aimer Bernadette, nous décidâmes de la haïr et de tourmenter ses amours.

Donc, le choc des Quatre cents coups

Donc, le choc des Quatre cents coups . Je n’avais pas encore l’âge d’aller voir le film, mais je me souviens de sa bande-annonce et surtout des conversations tenues autour de lui. A posteriori, je me demande bien ce qu’on pouvait en dire de singulier : le scandale, la jeunesse pervertie, c’était plutôt l’année d’avant, en 1958, avec Les tricheurs

. Je n’avais pas encore l’âge d’aller voir le film, mais je me souviens de sa bande-annonce et surtout des conversations tenues autour de lui. A posteriori, je me demande bien ce qu’on pouvait en dire de singulier : le scandale, la jeunesse pervertie, c’était plutôt l’année d’avant, en 1958, avec Les tricheurs du vieillissant Carné

du vieillissant Carné ; les histoires d’enfants mal aimés, de couples désassortis, de cancres obstinés n’étaient pas rares. Mais le choc des Quatre cents coups

; les histoires d’enfants mal aimés, de couples désassortis, de cancres obstinés n’étaient pas rares. Mais le choc des Quatre cents coups , il me semble, c’est moins le choc de la caméra libre et de l’errance juvénile que, simplement, celui du talent.

, il me semble, c’est moins le choc de la caméra libre et de l’errance juvénile que, simplement, celui du talent.

Talent évident et immédiatement prenant, et pourtant plein de maladresses ; de ces maladresses que Truffaut

Talent évident et immédiatement prenant, et pourtant plein de maladresses ; de ces maladresses que Truffaut gommera vite mais qui sont encore bien visibles : ainsi cet épisode, dans la classe, où un élève gâche successivement toutes les pages de son cahier en le constellant, à chaque tentative, de pâtés d’encre ; ainsi l’épisode où le jeune Antoine est sollicité par une jeune femme écervelée de l’aider à chercher son chien échappé, et où il se fait évincer par un jeune gommeux. L’écervelée, c’est Jeanne Moreau

gommera vite mais qui sont encore bien visibles : ainsi cet épisode, dans la classe, où un élève gâche successivement toutes les pages de son cahier en le constellant, à chaque tentative, de pâtés d’encre ; ainsi l’épisode où le jeune Antoine est sollicité par une jeune femme écervelée de l’aider à chercher son chien échappé, et où il se fait évincer par un jeune gommeux. L’écervelée, c’est Jeanne Moreau ; le gommeux, c’est Jean-Claude Brialy

; le gommeux, c’est Jean-Claude Brialy : ça n’apporte rigoureusement rien au film. On pourrait ajouter un peu trop de caricature dans le regard porté sur la classe : Pierre Repp, prof d’anglais, en fait trop, ou pas assez, et Guy Decomble

: ça n’apporte rigoureusement rien au film. On pourrait ajouter un peu trop de caricature dans le regard porté sur la classe : Pierre Repp, prof d’anglais, en fait trop, ou pas assez, et Guy Decomble , l’instituteur de cette classe de cours complémentaire est suffisamment pète-sec pour les élèves puissent se permette de seulement envisager de lever un cil trop vite…

, l’instituteur de cette classe de cours complémentaire est suffisamment pète-sec pour les élèves puissent se permette de seulement envisager de lever un cil trop vite…

Ce qui est admirable, et poignant, c’est le climat familial, dans cet appartement miteux, exigu, encombré, où l’on se marche dessus. Claire Maurier, mère d’Antoine est une de ces méchantes garces dont on se souvient, narcissique, veule, indifférente à tout ce qui n’est pas elle et, en plus, amère, aigrie, même, parce qu’elle n’a rien de ce qu’elle croyait lui être dû, l’amour, l’argent, le succès et qu’elle reporte ses infinies frustrations sur son fils et son mari. Albert Rémy

Ce qui est admirable, et poignant, c’est le climat familial, dans cet appartement miteux, exigu, encombré, où l’on se marche dessus. Claire Maurier, mère d’Antoine est une de ces méchantes garces dont on se souvient, narcissique, veule, indifférente à tout ce qui n’est pas elle et, en plus, amère, aigrie, même, parce qu’elle n’a rien de ce qu’elle croyait lui être dû, l’amour, l’argent, le succès et qu’elle reporte ses infinies frustrations sur son fils et son mari. Albert Rémy , le mari, donc, est parfait en brave homme bien conscient de son infortune, qui s’est ménagé son petit bonheur de passionné de bagnoles, mais qui n’a ni la force, ni la générosité suffisantes pour bouleverser la situation et être un peu davantage que le simple complice d’Antoine qui, après tout, n’est pas son fils.

, le mari, donc, est parfait en brave homme bien conscient de son infortune, qui s’est ménagé son petit bonheur de passionné de bagnoles, mais qui n’a ni la force, ni la générosité suffisantes pour bouleverser la situation et être un peu davantage que le simple complice d’Antoine qui, après tout, n’est pas son fils.

Et Antoine. Il est stupéfiant de voir combien Jean-Pierre Léaud

Et Antoine. Il est stupéfiant de voir combien Jean-Pierre Léaud , dont on a souvent, avec justesse, critiqué le ton faux et le jeu artificiel est, dans Les quatre cents coups

, dont on a souvent, avec justesse, critiqué le ton faux et le jeu artificiel est, dans Les quatre cents coups , stupéfiant de naturel et s’est coulé dans la peau d’un gamin malheureux, perdu, dénué tout autant de rectitude morale que de méchanceté. Je projette de revoir, dans les semaines qui viennent, la totalité de la saga Doinel, c’est-à-dire le court-métrage Antoine et Colette (sketch de L’amour à vingt ans

, stupéfiant de naturel et s’est coulé dans la peau d’un gamin malheureux, perdu, dénué tout autant de rectitude morale que de méchanceté. Je projette de revoir, dans les semaines qui viennent, la totalité de la saga Doinel, c’est-à-dire le court-métrage Antoine et Colette (sketch de L’amour à vingt ans (1962), puis, ce qui me paraît le meilleur de tous les Truffaut

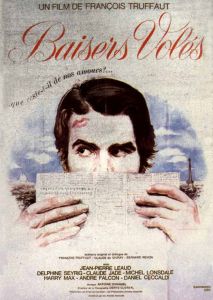

(1962), puis, ce qui me paraît le meilleur de tous les Truffaut , Baisers volés

, Baisers volés (1968), Domicile conjugal

(1968), Domicile conjugal (1970) et enfin l’assez médiocre L’amour en fuite

(1970) et enfin l’assez médiocre L’amour en fuite (1979) : il sera intéressant de jauger quand la rupture est intervenue entre le jeu simple de l’enfant et le jeu maniéré de l’homme…

(1979) : il sera intéressant de jauger quand la rupture est intervenue entre le jeu simple de l’enfant et le jeu maniéré de l’homme…

Toujours est-il qu’on ne se lasse pas de revoir Les Quatre cents coups , sa fin triste sur la plage vide de Villers et d’entendre le thème musical à la fois alerte et triste de Jean Constantin, qu’on connaissait pour des rythmes un peu plus grossiers (quoique talentueux) et qui prouve que certains films sont, en soi, des miracles de finesse.

, sa fin triste sur la plage vide de Villers et d’entendre le thème musical à la fois alerte et triste de Jean Constantin, qu’on connaissait pour des rythmes un peu plus grossiers (quoique talentueux) et qui prouve que certains films sont, en soi, des miracles de finesse.