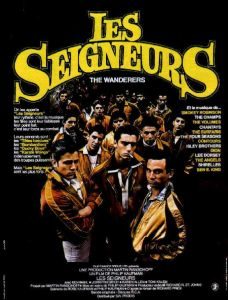

Comment ne pas voir qu’il y a dans ces Seigneurs tournés en 1978, une référence explicite, un hommage à ce qui est et demeurera le plus beau, le plus remarquable, le plus puissant film de bandes qui s’affrontent dans l’immense sécheresse de New-York ? Comment ne pas voir l’évidente parenté des corridors dénudés des pauvres immeubles en briques sales du Bronx, les grillages, les murets, les passerelles, le labyrinthe des passages… et la même vacuité des rues, les terrains de basket, les espaces déserts, les commerces lépreux… Comment ne pas songer, n’est-ce pas à West side story ? D’ailleurs la séquence formidable où les Wanderers tentent d’échapper à la fureur chauve musculeuse des Baldies renvoie au même jeu de chat et de souris que se livrent Jets et Sharks. Identiquement le rassemblement, la jonction des groupes de Wanderers qui vont aller affronter en combat féroce les noirs Bombers comme des ruisseaux qui se rejoignent…

Je n’irai pas jusqu’à écrire que la bande originale des Seigneurs atteint le niveau de la musique enchantée de Leonard Bernstein, mais elle est si bien composée des titres majeurs qui fleurissaient sur les ondes en 1963, année où se situe le film, qu’on est vraiment ravi de retrouver les voix des Shirelles, de Lee Dorsey, des Four seasons, de Dion, d’Acker Bilk, de Bob Dylan, d’autres… D’autant que les différents morceaux sont presque joués en intégralité, au contraire des merveilleux titres qui sont massacrés dans le médiocre American graffiti de George Lucas où certains ne passent que quelques secondes.

Je n’irai pas jusqu’à écrire que la bande originale des Seigneurs atteint le niveau de la musique enchantée de Leonard Bernstein, mais elle est si bien composée des titres majeurs qui fleurissaient sur les ondes en 1963, année où se situe le film, qu’on est vraiment ravi de retrouver les voix des Shirelles, de Lee Dorsey, des Four seasons, de Dion, d’Acker Bilk, de Bob Dylan, d’autres… D’autant que les différents morceaux sont presque joués en intégralité, au contraire des merveilleux titres qui sont massacrés dans le médiocre American graffiti de George Lucas où certains ne passent que quelques secondes.

Donc, le film, qui est évidemment trop long : près de deux heures et vingt minutes de trop, où le récit s’englue, patine et s’embourbe ; tout simplement, parce que, comme d’habitude, il lui manque une structure (celle que donnait à West side l’histoire d’amour de Tony et Maria) et qu’il demeure bloqué sur une observation presque sociologique sur la pauvreté, sociale et intellectuelle de la population, de la segmentation en bandes culturelles ou ethniques (Irlandais, Italiens, Chicanos, Asiatiques, Noirs).

Donc, le film, qui est évidemment trop long : près de deux heures et vingt minutes de trop, où le récit s’englue, patine et s’embourbe ; tout simplement, parce que, comme d’habitude, il lui manque une structure (celle que donnait à West side l’histoire d’amour de Tony et Maria) et qu’il demeure bloqué sur une observation presque sociologique sur la pauvreté, sociale et intellectuelle de la population, de la segmentation en bandes culturelles ou ethniques (Irlandais, Italiens, Chicanos, Asiatiques, Noirs).

Ceci est fait et bien fait et on prend du plaisir à examiner, en ethnologue, ces rapports de masses et de races. D’autant qu’il y a ici et là des idées aussi sympathiques que grotesques ; par exemple celle de faire du patron des Baldies, l’immense adipeux considérable Terror (Erland van Lidth) le compagnon de la minuscule, agressive, rugueuse PeeWee (Linda Manz) ; aussi cette sorte de combat sémantique où, invité par un professeur plus tard atterré des résultats, Ritals et Négros s’invectivent de toutes les insultes racistes possibles…

Ceci est fait et bien fait et on prend du plaisir à examiner, en ethnologue, ces rapports de masses et de races. D’autant qu’il y a ici et là des idées aussi sympathiques que grotesques ; par exemple celle de faire du patron des Baldies, l’immense adipeux considérable Terror (Erland van Lidth) le compagnon de la minuscule, agressive, rugueuse PeeWee (Linda Manz) ; aussi cette sorte de combat sémantique où, invité par un professeur plus tard atterré des résultats, Ritals et Négros s’invectivent de toutes les insultes racistes possibles… Mais donc, lors d’un film destiné au grand public, il faut donner un scénario, une intrigue, un début, un déroulement, une fin. Et le réalisateur est bien obligé de les proposer. Le film coule, ce moment-là ; à tout le moins s’envase. Sa fin est d’une banalité ennuyeuse.

Mais donc, lors d’un film destiné au grand public, il faut donner un scénario, une intrigue, un début, un déroulement, une fin. Et le réalisateur est bien obligé de les proposer. Le film coule, ce moment-là ; à tout le moins s’envase. Sa fin est d’une banalité ennuyeuse.

C’est dommage, ce n’était pas mal du tout jusqu’alors.