Petite musique triste

Petite musique triste

Voilà un film drôle, émouvant, magnifiquement filmé, où un Mastroianni pathétique et séduisant vit une petite histoire musicale et triste avec l’infini talent qu’on lui connaît.

pathétique et séduisant vit une petite histoire musicale et triste avec l’infini talent qu’on lui connaît.

On sait bien que Tchékhov n’est pas un auteur très optimiste ou plein d’énergie vitale ; c’est le dramaturge des vies un peu pâles, un peu ternes, un peu grises, des personnages qui passent à côté de belles histoires en les voyant s’éloigner sans presque de tristesse, dans une sorte de fatalisme résigné…

n’est pas un auteur très optimiste ou plein d’énergie vitale ; c’est le dramaturge des vies un peu pâles, un peu ternes, un peu grises, des personnages qui passent à côté de belles histoires en les voyant s’éloigner sans presque de tristesse, dans une sorte de fatalisme résigné…

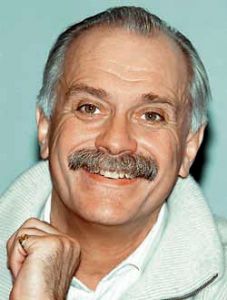

Tchekhov mis en scène par Nikita Mikhalkov

mis en scène par Nikita Mikhalkov , son sens de l’outrance, son goût de la bouffonnerie, son attirance pour les bêtises magnifiques, c’est vraiment bien, très bien…

, son sens de l’outrance, son goût de la bouffonnerie, son attirance pour les bêtises magnifiques, c’est vraiment bien, très bien…

Ça commence dans la beauté de ces villas italiennes immenses et civilisées qui semblent créées pour la douceur et, davantage encore, l’intelligence de la vie. Ça commence par la vision de ce mari léger, superficiel, attachant, sans étoffe et sans méchanceté, aussi plein de charme que de vent, dans l’Europe policée de 1903 et avec l’indulgence d’Élisa, sa femme (Silvana Mangano

Ça commence dans la beauté de ces villas italiennes immenses et civilisées qui semblent créées pour la douceur et, davantage encore, l’intelligence de la vie. Ça commence par la vision de ce mari léger, superficiel, attachant, sans étoffe et sans méchanceté, aussi plein de charme que de vent, dans l’Europe policée de 1903 et avec l’indulgence d’Élisa, sa femme (Silvana Mangano , belle comme tout), qui l’aime profondément, mais ne le prend pas au sérieux et la tendresse amusée de Tina, sa maîtresse (?) jolie comme tout (Marthe Keller

, belle comme tout), qui l’aime profondément, mais ne le prend pas au sérieux et la tendresse amusée de Tina, sa maîtresse (?) jolie comme tout (Marthe Keller , qui a bizarrement raté une grande carrière, alors qu’elle avait tout pour être un grand nom du cinéma).

, qui a bizarrement raté une grande carrière, alors qu’elle avait tout pour être un grand nom du cinéma).

Merveilleuses séquences dans une ville d’eau luxueuse, raffinée, où l’on prend des bains de boue photogéniques, que je croyais être en Allemagne, à Baden-Baden ou Marienbad, dont certaines caractéristiques font songer aux pelouses parfaites et aux cantatrices de Mortelle randonnée

Merveilleuses séquences dans une ville d’eau luxueuse, raffinée, où l’on prend des bains de boue photogéniques, que je croyais être en Allemagne, à Baden-Baden ou Marienbad, dont certaines caractéristiques font songer aux pelouses parfaites et aux cantatrices de Mortelle randonnée , mais dont la lecture attentive du générique final m’apprend que c’est Montecatini, au nord de la Toscane (où Christian Dior mourut en 1957). Rencontre d’une ravissante jeune femme fragile, La dame au petit chien de Tchekhov

, mais dont la lecture attentive du générique final m’apprend que c’est Montecatini, au nord de la Toscane (où Christian Dior mourut en 1957). Rencontre d’une ravissante jeune femme fragile, La dame au petit chien de Tchekhov , Anna (Elena Safonova idéale) ; et, naturellement, merveilles de l’amour partagé, fuite de la jeune femme, mariée et terrifiée par cette passion dont elle voit bien l’inanité.

, Anna (Elena Safonova idéale) ; et, naturellement, merveilles de l’amour partagé, fuite de la jeune femme, mariée et terrifiée par cette passion dont elle voit bien l’inanité.

La quête de Romano (Mastroianni

La quête de Romano (Mastroianni , donc) dans la Russie d’avant-guerre, qui cherche à retrouver Anna fait irrésistiblement songer, onze ans auparavant, à la rencontre de Jane Callahan (Julia Ormond

, donc) dans la Russie d’avant-guerre, qui cherche à retrouver Anna fait irrésistiblement songer, onze ans auparavant, à la rencontre de Jane Callahan (Julia Ormond ) avec cet immense pays irrationnel, dans Le barbier de Sibérie

) avec cet immense pays irrationnel, dans Le barbier de Sibérie : bureaucratie tatillonne, enthousiasmes démesurés, vodka et caviar, fraîches jeunes filles rieuses, bois de bouleaux, immensités diverses. Russie, pays incompréhensible et si attachant…

: bureaucratie tatillonne, enthousiasmes démesurés, vodka et caviar, fraîches jeunes filles rieuses, bois de bouleaux, immensités diverses. Russie, pays incompréhensible et si attachant…

Mais Romano ravalé à n’être que l’employé résigné d’un croisiériste anonyme n’est pas capable de faire plus que de conter à un inconnu de passage les lamelles de sa vie, et il se fait rattraper par l’ironie des choses…. c’est peut-être là, d’ailleurs, une des faiblesses du film (et du récit de Tchekhov ) que d’aller jusqu’au bout du sarcasme et de faire que celle qu’il aura abusée soit aussi celle qui, nonchalante, sur le pont du bateau, attend que la vie passe, espérant qu’elle ne sera pas démesurément longue…

) que d’aller jusqu’au bout du sarcasme et de faire que celle qu’il aura abusée soit aussi celle qui, nonchalante, sur le pont du bateau, attend que la vie passe, espérant qu’elle ne sera pas démesurément longue…