Dans les clous.

Dans les clous.

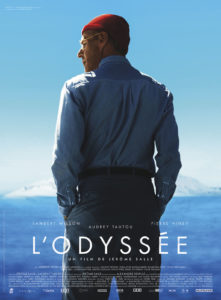

Voilà bien un film qui ne pouvait recueillir qu’un certain succès lors de sa sortie en salles en 2016 (un peu plus de 1.200.000 entrées) et passer sur TF1 un dimanche soir d’été, période où, sous la chaleur, l’envie d’explorer les profondeurs maritimes est à son plus haut niveau. Mais ce n’est pas pour des raisons climatologiques que j’écris cela, finalement. C’est parce que L’Odyssée réalisée par Jérôme Salle, auteur d’un Anthony Zimmer qui n’est pas absolument dénué d’intérêt a habilement monté son truc. Un truc qui présente successivement deux des vaches sacrées du monde moderne et qui assure à son auteur une réputation de clairvoyance et de courage : la démolition d’une idole et sa rédemption par l’exaltation de son ralliement à la lutte écologique.

Lorsque, quand j’étais jeune, on parlait du Commandant Cousteau (Jacques-Yves, dit JYC), on n’évoquait pas (et on avait bien raison) la figure de son aîné Pierre-Antoine (dit PAC), figure brillante et extrême de la Collaboration, gracié in extremis en 1946, notamment du fait de l’intervention de son frère. Personne ne savait cela ou – surtout – ne voulait se le rappeler lorsqu’en 1956 nous allions découvrir, émerveillés, Le monde du silence. Il est vrai que c’était encore un temps où les jeunes Français vibraient d’admiration pour des héros à qui ils s’identifiaient et qu’ils rêvaient d’imiter : Charles de Foucauld, l’ermite du Hoggar, Georges Guynemer, le plus grand des pilotes de guerre, Henri Guillaumet, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry les aviateurs de l‘Aéropostale, Henri de Bournazel, l’officier pacificateur du Rif, Alain Gerbault le navigateur solitaire. Et après la guerre, plus pacifique, Guy de Larigaudie le chef scout légendaire… Et puis les Conquérants de l’inutile, Lionel Terray ou Maurice Herzog les grands alpinistes, Norbert Casteret le spéléologue, Haroun Tazieff le vulcanologue, Alain Bombard, l’océanologue, Paul-Émile Victor l’explorateur des Pôles… Et même des étrangers comme Thor Heyerdahl qui traversa le Pacifique sur un simple radeau de balsa, le Kon-Tiki ou Edmund Hillary, le vainqueur de l’Everest. Rien à voir avec les adulations d’aujourd’hui, du type Joey Starr, le niqueur de mère. Rien du tout.

L’esprit de l’époque veut qu’on déboulonne les statues et qu’on profane les idoles. Qu’on révèle leur face cachée, leurs travers grands et petits, leurs manies, leurs égoïsmes, leurs hypocrisies. Le misérable petit tas de secrets dont François Mitterrand disait que tout homme est pourvu. Allons donc fouiller avec un bon sourire haineux, vertueux, éclatant, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est critiquable, douteux, scabreux dans la vie du héros : goût excessif de la gloriole, vie familiale perturbée, indifférence à la progéniture, souci exclusif du succès, foucades diverses, exploitation des braves gens qui sont dévoués à leur patron, mépris pour ce qu’il filme au seul bénéfice de la belle image qui fera impression sur l’écran.

L’esprit de l’époque veut qu’on déboulonne les statues et qu’on profane les idoles. Qu’on révèle leur face cachée, leurs travers grands et petits, leurs manies, leurs égoïsmes, leurs hypocrisies. Le misérable petit tas de secrets dont François Mitterrand disait que tout homme est pourvu. Allons donc fouiller avec un bon sourire haineux, vertueux, éclatant, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est critiquable, douteux, scabreux dans la vie du héros : goût excessif de la gloriole, vie familiale perturbée, indifférence à la progéniture, souci exclusif du succès, foucades diverses, exploitation des braves gens qui sont dévoués à leur patron, mépris pour ce qu’il filme au seul bénéfice de la belle image qui fera impression sur l’écran.

S’introduit alors dans le film, à contre-jour si je puis dire, la figure bien plus lumineuse du second fils, Philippe (Pierre Niney) qui est à la fois fasciné par l’énergie et l’intelligence de son père et rebuté par sa personnalité. Qui, après une grande quantité de brouilles, de ruptures et de réconciliations finit par se rapprocher du Commandant à qui il fera découvrir l’écologie et la nécessaire préservation des milieux naturels. C’est beau comme l’Évangile et c’est édifiant comme tout le monde l’espérait.

S’introduit alors dans le film, à contre-jour si je puis dire, la figure bien plus lumineuse du second fils, Philippe (Pierre Niney) qui est à la fois fasciné par l’énergie et l’intelligence de son père et rebuté par sa personnalité. Qui, après une grande quantité de brouilles, de ruptures et de réconciliations finit par se rapprocher du Commandant à qui il fera découvrir l’écologie et la nécessaire préservation des milieux naturels. C’est beau comme l’Évangile et c’est édifiant comme tout le monde l’espérait.

Enfin je note ça par on-dit et par la lecture de Wikipédia. Parce qu’il commençait à se faire tard sur mon canapé, que le film allait atteindre les deux heures et qu’il y avait quelque temps que je commençais à m’enquiquiner grave. Je suis allé rejoindre dans mon lit le deuxième tome (en Pléiade) de la Correspondance de la marquise de Sévigné. J’étais encore voué, n’allez-vous pas manquer de me dire, aux rapports compliqués entre parents et enfants. Certes, mais c’est beaucoup mieux écrit.