Cette invraisemblable histoire de trésor immergé par les Allemands à la fin de la guerre au large de la Corse est de la même veine que celle des Barbouzes que le même Lautner

que le même Lautner tournera deux ans plus tard, après avoir encore mieux rodé son thème avec Le monocle rit jaune

tournera deux ans plus tard, après avoir encore mieux rodé son thème avec Le monocle rit jaune , qui est un des sommets de la loufoquerie cinématographique française.

, qui est un des sommets de la loufoquerie cinématographique française.

Le trésor est composé de lingots d’or, certes, mais surtout d’archives, d’archives diplomatiques narquoisement énumérées : conversations secrètes de l’Allemagne avec la Grande-Bretagne mais aussi de l’Allemagne avec la Russie, monuments hypocrites que chacune des Puissances aimerait récupérer pour avoir sur les autres un levier puissant. D’où un fourmillement d’espions à Bonifacio, devenu point nodal de la compétition.

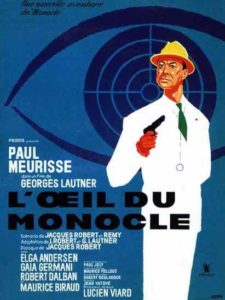

On s’étonne que ce gros bourg de l’extrême sud de la Corse n’ait pas été davantage filmé, dans d’autres productions, tant il est en soi photogénique, tant ses ruelles hiératiques et silencieuses recèlent d’angles de prises de vue étonnants. D’autant qu’à l’époque où L’Œil du monocle

On s’étonne que ce gros bourg de l’extrême sud de la Corse n’ait pas été davantage filmé, dans d’autres productions, tant il est en soi photogénique, tant ses ruelles hiératiques et silencieuses recèlent d’angles de prises de vue étonnants. D’autant qu’à l’époque où L’Œil du monocle a été tourné il abritait encore, dans la citadelle, le 2ème régiment étranger d’infanterie, dont on voit encore les spectaculaires légionnaires défiler, de leur pas lent, dans les rues escarpées de la vieille ville et animer le bal du 14 juillet 1962. Un 14 juillet assez étonnant, d’ailleurs ; je fais là une parenthèse : entre le Commandant Dromard (Paul Meurisse

a été tourné il abritait encore, dans la citadelle, le 2ème régiment étranger d’infanterie, dont on voit encore les spectaculaires légionnaires défiler, de leur pas lent, dans les rues escarpées de la vieille ville et animer le bal du 14 juillet 1962. Un 14 juillet assez étonnant, d’ailleurs ; je fais là une parenthèse : entre le Commandant Dromard (Paul Meurisse ) et l’ancien Waffen SS Schlumpf (Paul Mercey), l’un qui, vingt ans auparavant luttait dans le Fezzan, devant l’armée de Rommel, l’autre qui combattait à Rostov sur le Don, et qui a perdu alors son meilleur ami, il y a une camaraderie de combat qui peut étonner aujourd’hui, mais ne choquait pas il y a quarante ans où, la guerre étant plus proche dans les mémoires, on savait ce qu’elle avait été ; ainsi l’instant où Schlumpf, par ailleurs grassouillet, salace et avide entonne Ich hatt’ einen Kameraden est un moment incongru d’émotion.

) et l’ancien Waffen SS Schlumpf (Paul Mercey), l’un qui, vingt ans auparavant luttait dans le Fezzan, devant l’armée de Rommel, l’autre qui combattait à Rostov sur le Don, et qui a perdu alors son meilleur ami, il y a une camaraderie de combat qui peut étonner aujourd’hui, mais ne choquait pas il y a quarante ans où, la guerre étant plus proche dans les mémoires, on savait ce qu’elle avait été ; ainsi l’instant où Schlumpf, par ailleurs grassouillet, salace et avide entonne Ich hatt’ einen Kameraden est un moment incongru d’émotion.

J’évoquais ci-dessus les délicieuses Barbouzes

J’évoquais ci-dessus les délicieuses Barbouzes ; qu’est-ce qui manque à L’Œil du monocle

; qu’est-ce qui manque à L’Œil du monocle pour atteindre ce parfait moment nonsensique ? Un peu de rythme, sans doute ; un peu d’audace, aussi (car, dans ce domaine, on n’en fait jamais assez) ; et puis que Paul Meurisse

pour atteindre ce parfait moment nonsensique ? Un peu de rythme, sans doute ; un peu d’audace, aussi (car, dans ce domaine, on n’en fait jamais assez) ; et puis que Paul Meurisse soit moins seul à tenir sur ses épaules le film. Dans Les Barbouzes

soit moins seul à tenir sur ses épaules le film. Dans Les Barbouzes Ventura

Ventura est bien épaulé par Bernard Blier

est bien épaulé par Bernard Blier et Francis Blanche

et Francis Blanche ; et Mireille Darc

; et Mireille Darc est d’une autre pointure que Gaia Germani et Elga Andersen

est d’une autre pointure que Gaia Germani et Elga Andersen . Même si Maurice Biraud et Robert Dalban

. Même si Maurice Biraud et Robert Dalban font ce qu’ils peuvent, Paul Meurisse

font ce qu’ils peuvent, Paul Meurisse tient tout le poids de L’Œil du monocle

tient tout le poids de L’Œil du monocle .

.

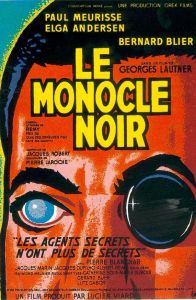

Il faut bien dire qu’il le fait, d’ailleurs admirablement. La série des Monocles compte trois films : Le monocle noir , L’Œil du monocle

, L’Œil du monocle et Le monocle rit jaune

et Le monocle rit jaune ; je ne me souviens pas du premier film, qui, d’ailleurs, n’a jamais été édité en DVD, au contraire des deux suivants. Ceux qui se le rappellent ont la chance la chance d’avoir une vue perspective et indiquent que c’est là le rare exemple d’une série de films qui va en s’améliorant. En tout cas, dès sa première apparition dans une venelle de Bonifacio, Dromard-Meurisse

; je ne me souviens pas du premier film, qui, d’ailleurs, n’a jamais été édité en DVD, au contraire des deux suivants. Ceux qui se le rappellent ont la chance la chance d’avoir une vue perspective et indiquent que c’est là le rare exemple d’une série de films qui va en s’améliorant. En tout cas, dès sa première apparition dans une venelle de Bonifacio, Dromard-Meurisse marque inoubliablement les esprits : gestuelle sophistiquée, décalée, invraisemblable, trottinement impassible, diction précieuse et précise, flegme à toute épreuve, raffinement et élégance de chaque instant, culture littéraire et intelligence politique.

marque inoubliablement les esprits : gestuelle sophistiquée, décalée, invraisemblable, trottinement impassible, diction précieuse et précise, flegme à toute épreuve, raffinement et élégance de chaque instant, culture littéraire et intelligence politique.

Il y a, dans L’Œil du monocle

Il y a, dans L’Œil du monocle quelques séquences prodigieuses de talent et de sens burlesque (ainsi celle où Dromard devant un (faux) enterrement cite Hugo

quelques séquences prodigieuses de talent et de sens burlesque (ainsi celle où Dromard devant un (faux) enterrement cite Hugo :

:

Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,

En vain l’oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,

Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ;

Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle,

La gloire, aube toujours nouvelle,

Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !

ou celle où, dans un restaurant chic, en habit de soirée, il engage un twist qu’on pourrait dire janséniste.

Malgré quelques longueurs finales, nécessaires au déroulement de l’intrigue, L’Œil du monocle est une vraie réussite. Le dialogue est si délicieux que je l’ai cru de Michel Audiard

est une vraie réussite. Le dialogue est si délicieux que je l’ai cru de Michel Audiard avant de m’apercevoir qu’il était de Jacques Robert ; ainsi cet échange entre Schlumpf (Mercey, donc) racontant ses campagnes sur le front de l’Est à une fille : Devant nous, les grandes plaines de l’Ukraine. Le froid, le vent, la pluie, toujours. Et la fille, indifférente et lasse : J’connais ; j’ai habité Lyon. C’est parfait.

avant de m’apercevoir qu’il était de Jacques Robert ; ainsi cet échange entre Schlumpf (Mercey, donc) racontant ses campagnes sur le front de l’Est à une fille : Devant nous, les grandes plaines de l’Ukraine. Le froid, le vent, la pluie, toujours. Et la fille, indifférente et lasse : J’connais ; j’ai habité Lyon. C’est parfait.