Des mauvais goûts et des couleurs.

Des mauvais goûts et des couleurs.

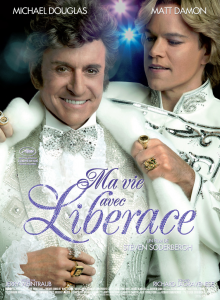

Étrange film de Steven Soderbergh (en fait c’est un téléfilm tourné pour la chaîne HBO), étrange film sur un personnage bien plus étrange encore : Wladzu Valentino Liberace, né en 1919 d’un père napolitain et d’une mère polonaise pauvres et mort du sida en 1987, multimillionnaire. Il est certain que, sauf à être particulièrement passionné par le show-biz nord-américain on n’aurait jamais entendu parler de ce pianiste fantaisiste virtuose avant la sélection au festival de Cannes de 2013 de Ma vie avec Liberace.

Enfant prodige, immense vedette rémunérée à prix d’or à partir des années 50, il cultivait une image kitchissime au milieu des paillettes de Las Vegas mais d’un kitsch qu’on n’imagine même pas, d’une outrance si invraisemblable qu’elle en devient fascinante ; strass et paillettes partout, manteaux de scène dotés d’une traine clignotante de dix (10 !) mètres, envols ébouriffants divers du show man et de ses attirails…

Enfant prodige, immense vedette rémunérée à prix d’or à partir des années 50, il cultivait une image kitchissime au milieu des paillettes de Las Vegas mais d’un kitsch qu’on n’imagine même pas, d’une outrance si invraisemblable qu’elle en devient fascinante ; strass et paillettes partout, manteaux de scène dotés d’une traine clignotante de dix (10 !) mètres, envols ébouriffants divers du show man et de ses attirails…

Sa dégaine, ses costumes, son comportement montraient clairement une homosexualité flamboyante (la Zaza de La cage aux folles paraît un exemple de sobriété à côté de Liberace) mais, dans les sages et puritains États-Unis de l’époque, cette homosexualité était absolument niée par le pianiste et par toute l’équipe d’hommes d’affaires qui l’entouraient, qui n’hésitaient pas à poursuivre durement en justice la moindre allusion aux goûts du personnage. C’est pourtant là-dessus, bien davantage que sur les performances scéniques, qu’est bâti le film. Soderbergh a, en fait adapté le récit du réel Scott Thorson (interprété dans le film par Matt Damon) qui fut un des compagnons de Liberace (Michael Douglas) pendant quelques années, avant d’être, en quelque sorte, congédié par lui et son équipe, avec une sorte de rupture à l’amiable et indemnités de licenciement. C’est à la fois très sérieusement fait, avec toute l’efficacité des avocats étasuniens, largement comique et, d’une autre façon, parfaitement glaçant.

Liberace n’est pas vraiment tout à fait un dangereux pervers, un consommateur compulsif de chairs fraîches, un collectionneur de trophées masculins : on sait qu’il est un homme d’affaires avisé, faisant fructifier sagement sa fortune, on a le sentiment qu’il n’aspire quelquefois à une vie pantouflarde, qu’il n’est pas très heureux de son homosexualité, qu’il la regrette et dit qu’il a essayé d’avoir des relations avec les femmes. Il est d’ailleurs à peu près exempté de la plupart des vices du milieu dans lequel il vit et notamment il n’a pas de dépendance à la drogue ; d’ailleurs une des causes de sa rupture avec son amant Thorson est bien l’ensevelissement du jeune homme dans toutes les substances interdites qu’il consomme à narines ouvertes.

Mais c’est tout de même un prédateur ; un prédateur froid, si l’on veut, qui envoie des recruteurs à la recherche de jeunes hommes qui peuvent lui plaire ; c’est ainsi que le jeune Scott Thorson, alors assez médiocre dresseur de chiens, est remarqué dans un bar gay par un séide de Liberace qui le présente ensuite au patron qui souhaite évincer le favori du moment. Difficile ensuite de renoncer au luxe, à la vie facile, aux villas confortables et aux piscines ensoleillées.

Mais c’est tout de même un prédateur ; un prédateur froid, si l’on veut, qui envoie des recruteurs à la recherche de jeunes hommes qui peuvent lui plaire ; c’est ainsi que le jeune Scott Thorson, alors assez médiocre dresseur de chiens, est remarqué dans un bar gay par un séide de Liberace qui le présente ensuite au patron qui souhaite évincer le favori du moment. Difficile ensuite de renoncer au luxe, à la vie facile, aux villas confortables et aux piscines ensoleillées.

Mais comment lutter contre l’inéluctable ? Cary (Boyd Holbrook) s’apprête à prendre la place de Scott comme Scott a pris jadis la place de Billy (Cheyenne Jackson) ; est-ce une consolation d’apprendre de la bouche de Liberace, squelette mourant du sida, qu’il a été le préféré ? Va savoir ! Le monde est une aventure.