Les terres excentriques.

Les terres excentriques.

Il y a bien longtemps que le cinéma s’est emparé de la vie des grands compositeurs, jugée, souvent à raison, dramatique et romanesque, propre à émouvoir, enthousiasmer ou désoler. En plus il y a un avantage supplémentaire à mettre en images ces vies : l’accompagnement musical est tout trouvé ! On peut citer au fil de la plume Un grand amour de Beethoven d’Abel Gance en 1937 et Eroïca de Walter Kolm-Veltée en 1949, sur Beethoven – qui devint sourd, La symphonie fantastique de Christian-Jaque en 1942, sur Berlioz, dont la fin de vie fut marquée par de terribles deuils, la ridicule Belle meunière de Marcel Pagnol et 1948 et Symphonie inachevée de Glauco Pellegrini sur Schubert, qui devint fou et naturellement Amadeus de Milos Forman en 1984, sur Mozart qui mourut à 35 ans et dont le convoi funèbre sous la neige est encore dans toutes les mémoires (si j’ose dire).

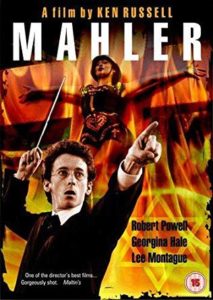

Et aussi, bien sûr, la trilogie échevelée et souvent outrancière de Ken Russell. D’abord La symphonie pathétique en 1969, sur Tchaïkovski, puis Lisztomania en 1975 et, au milieu, donc, Mahler en 1974. Notre amie Wikipédia dit que son originalité musicale jette un pont entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème. C’est sans doute pourquoi Mahler est moins notoire et que sa musique est moins appréciée par les Béotiens (je m’empresse d’ajouter que c’est parmi ces infirmes de l’ouïe que je me range). Il est vrai que le goût de la musique classique se meurt doucement, ne survivant, à la radio que dans des niches (du type Radio classique ou Radio courtoisie) et dans quelques familles mélomanes. En tout cas on n’entend plus guère parler des Jeunesses musicales de France, qui, au lendemain de la deuxième guerre entraînèrent au concert des milliers de jeunes gens (se souvenir d’Antoine et Colette de François Truffaut en 1962 : c’est là que se rencontrent Marie-France Pisier et Jean-Pierre Léaud).

Et aussi, bien sûr, la trilogie échevelée et souvent outrancière de Ken Russell. D’abord La symphonie pathétique en 1969, sur Tchaïkovski, puis Lisztomania en 1975 et, au milieu, donc, Mahler en 1974. Notre amie Wikipédia dit que son originalité musicale jette un pont entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème. C’est sans doute pourquoi Mahler est moins notoire et que sa musique est moins appréciée par les Béotiens (je m’empresse d’ajouter que c’est parmi ces infirmes de l’ouïe que je me range). Il est vrai que le goût de la musique classique se meurt doucement, ne survivant, à la radio que dans des niches (du type Radio classique ou Radio courtoisie) et dans quelques familles mélomanes. En tout cas on n’entend plus guère parler des Jeunesses musicales de France, qui, au lendemain de la deuxième guerre entraînèrent au concert des milliers de jeunes gens (se souvenir d’Antoine et Colette de François Truffaut en 1962 : c’est là que se rencontrent Marie-France Pisier et Jean-Pierre Léaud).

Donc Mahler, film tissé de bien nombreux flashbacks qui ne sont pas toujours maniés à bon escient par le réalisateur, même si le récit est globalement assez compréhensible. L‘aujourd’hui du film se passe en 1911, dans le compartiment d’un train, quelques semaines avant la mort du compositeur (Robert Powell), à l’heure où, chef d’orchestre adulé, il revient triomphalement en Autriche après avoir dirigé le Philharmonique de New-York. Il paraît amer, aigri, agacé, misanthrope. Il est accompagné par sa femme Alma (Georgina Hale), qui le trompe mais lui est attachée presque animalement. Il l’a épousée dix ans auparavant et elle lui a donné deux filles. Elle compose elle aussi avec un petit talent mais elle se sent épouse d’un génie ; et lorsqu’il lui demande l’impossible (faire taire les bruits de la nature pour qu’il puisse mieux les entendre dans sa tête), elle court partout, ôte les clarines du cou des vaches, arrête les cloches, fait divaguer les moutons, interrompt les orphéons : la scène est pleine de charme et d’idée dans son côté saugrenu.

Flashback sur l’enfance : petite ville de Moravie, commerce des vins. Le père de Gustav Mahler, Bernhardt (Lee Montague) est un homme violent, cupide, un ivrogne qui trousse la servante dans la grange. La famille, juive, telle qu’on pouvait l’imaginer dans les ghettos avant l’extermination, est chaleureuse et pittoresque. Le film ne le dit pas, mais il y a quatorze enfants (Gustav est le deuxième). Suivent, toujours ponctués par un retour dans le compartiment de train, en 1911, les apprentissages, les découragements, les chagrins, l’insuccès et le suicide du jeune frère Otto (Peter Eyre) en 1895, l’internement dans un asile du camarade de conservatoire Hugo Wolf (David Collings). Et la difficulté, pour un homme qui n’est pénétré que par la musique, de vivre dans sa famille et d’aimer sa femme et ses enfants. Ainsi qu’il répond au journaliste qui l’interroge sur ce qu’il préfère, direction d’orchestre ou composition, Je dirige pour vivre, je vis pour composer.

Il y a chez Ken Russell une grande science de la composition des images et un sens d’une esthétique du désastre tout à fait fascinant : les longues plongées dans les forêts, dans les montagnes, la glaçante visite à l’asile de fous (on se rappelle celle, pire encore de La symphonie pathétique et de la déchéance absolue de Glenda Jackson qui y interprétait la femme de Tchaïkovski) par exemple. Mais parallèlement il y a trop de séquences folles furieuses, à la limite inférieure du ridicule.

J’ai rarement vu quelque chose de plus grotesque que ce trop long moment où, censé abjurer le judaïsme et se convertir au christianisme, Mahler va se soumettre à une Cosima Wagner (Antonia Ellis), figurée en une sorte de walkyrie nazie, en corset, bustier, casque d’acier, croix gammée. On voit bien que Ken Russell se donne du plaisir avec des séquences oniriques souvent inventives (la femme-chrysalide empaquetée du tout début, la crémation luxurieuse) mais inégalement pertinentes pour l’économie du récit.

La richesse, l’efflorescence des images, l’originalité du propos, la direction des acteurs peuvent-ils vraiment compenser les grains de folie plutôt ridicules qui surgissent ici et là ? Sans doute non. Après Mahler, avec Lisztomania, en 1975, Russell basculait dans la démence visuelle. Il n’en reste plus grand chose aujourd’hui, 45 ans plus tard.