Misère, misères…

Misère, misères…

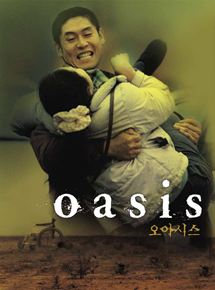

Comme il s’agit d’un sujet délicat, qui vous fait facilement passer pour une brute épaisse et sans cœur si vous le traitez sans une profonde empathie, il n’y a plus qu’à marcher sur des œufs pour commenter Oasis. C’est là un film coréen réalisé par un certain Chang-dong Lee (qui me paraît bien moins notoire que Joon-ho Bong dont j’ai bien apprécié Memories of murder mais aussi le rigolo The host et le glaçant Mother).Et ceux qui ont la folle idée de me lire savent que si le cinéma japonais m’interloque (trop de codes culturels différents, sûrement), le cinéma coréen ne me déplaît pas.

POP10

Drôle d’idée, au demeurant, parce que, s’il y a une constante dans le jugement que je porte sur les films du Pays du matin calme, c’est assurément la laideur infinie de ses aires urbaines, capharnaüm de constructions sans grâce, qui paraissent n’avoir ni élan, ni pittoresque, ni quoi que ce soit d’ailleurs. Mais enfin, il faut bien en convenir, des gens vivent dans ces contrées singulières et doivent (ou sont bien obligés d’) y trouver leur content. Il faut en tout cas reconnaître au réalisateur l’honnêteté de ne pas dissimuler la crasse des rues et la laideur des immeubles où vivent ses protagonistes.

Qu’est ce que c’est qu’Oasis ? Une histoire d’amour entre un débile léger, Jong-du (Sol Kyung-gu) qui vient de sortir de prison pour des délits relativement mineurs et Gong-ju (Moon So-ri), issue de la classe moyenne mais très lourdement handicapée moteur cérébrale, qui ne peut contrôler ses mouvements et ses expressions. Une fois que l’on a énoncé ces prémisses, on n’est guère avancé. Jong-du est la plaie, la géhenne de sa famille, le garçon qui, au milieu de ses frères plus brillants, n’a fait que désoler sa mère. Gong-ju est affublée d’un frère et d’une belle-sœur qui sont de véritables saletés et utilisent son infirmité pour profiter des aides sociales au logement.

Il n’y a pas d’anomalie à ce que ces deux êtres douloureux se rencontrent ; en tout cas le scénario passe assez bien là-dessus. Il est plus délicat que le garçon, sexuellement novice flashe d’emblée sur la jeune fille qui est tout de même vraiment sévèrement infirme et ne peut contrôler ni ses mots, ni ses gestes ; mais il faut bien admettre cette donnée pour regarder le film sans prévention. Nous voilà partis pour deux heures et quart de cinéma où, dans la complète incompréhension de ceux qui l’entourent, et – peut-on le dire ? – dans la complète incompréhension mutuelle des amoureux, l’un ne sachant pas que toutes les tendresses qu’il offre à son amie sont dues à la passion qu’il lui porte (Ma raison de vivre, c’est toi, chante-t-il pourtant lors d’un karaoké), l’autre n’imaginant pas que son pauvre corps torturé peut être vecteur et donneur de plaisir.

Naturellement, aux yeux du monde, cette relation ne peut pas exister. D’où l’indignation générale, d’où le discours moralisateur qui s’abat, d’où la révolte sur les méchants qui empêchent les êtres de s’aimer. Tout cela n’a aucun intérêt.

Ce qui en a, en revanche, c’est, au delà de la façon de filmer du réalisateur, glauque, sale, parcimonieuse, la qualité extraordinaire du jeu de Moon So-ri qui passe avec une qualité bluffante de l’état de pauvre fille martyrisée par la maladie qui s’est emparée de son corps à celui de jeune fille jolie, séduisante, gracieuse.

C’est trop long, évidemment : 2 heures un quart pour un scénario minimal. Mais ça ne manque pas de qualité.