Et il paraît, d’après le supplément du DVD, que Michel Audiard ne souhaitait pas que Charlotte Rampling

ne souhaitait pas que Charlotte Rampling devînt la Barbara Falck de On ne meurt que deux fois

devînt la Barbara Falck de On ne meurt que deux fois , sous le prétexte singulier que son accent aurait pu détonner et moins bien dire la rosserie des mots du dialoguiste ! On croit rêver !

, sous le prétexte singulier que son accent aurait pu détonner et moins bien dire la rosserie des mots du dialoguiste ! On croit rêver !

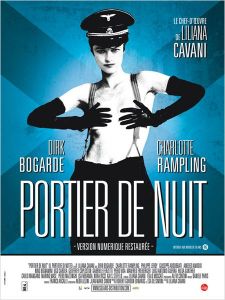

Il n’y a pas d’actrice qui puisse être plus vénéneuse que Rampling , il me semble, depuis longtemps, depuis toujours, depuis Portier de nuit

, il me semble, depuis longtemps, depuis toujours, depuis Portier de nuit , évidemment, depuis Un taxi mauve

, évidemment, depuis Un taxi mauve , bien sûr et, après le film de Jacques Deray

, bien sûr et, après le film de Jacques Deray , avec Max mon amour

, avec Max mon amour , Angel Heart

, Angel Heart et, sûrement une kyrielle de films où sa beauté craquante et l’ambiguïté absolue de son sourire entraînent d’emblée dans le malaise.

et, sûrement une kyrielle de films où sa beauté craquante et l’ambiguïté absolue de son sourire entraînent d’emblée dans le malaise.

On ne meurt que deux fois

On ne meurt que deux fois est un film de malaise, de malaise global, de saletés à peine dissimulées sous la bordure des tapis, où personne n’est bien net, que ce soit le musicien assassiné torturé Charles Berliner (Philippe Auge), Margot, sa femme délaissée et alcoolique (Élisabeth Depardieu

est un film de malaise, de malaise global, de saletés à peine dissimulées sous la bordure des tapis, où personne n’est bien net, que ce soit le musicien assassiné torturé Charles Berliner (Philippe Auge), Margot, sa femme délaissée et alcoolique (Élisabeth Depardieu ), son beau-fils dealer Éric (Riton Liebman), Arthur Chalon, l’ancien mari de Barbara la nymphomane (Maurice Barrier), le photographe complaisant et ancien (?) amant de Barbara, Jean-Louis Soeren (Gérard Darmon

), son beau-fils dealer Éric (Riton Liebman), Arthur Chalon, l’ancien mari de Barbara la nymphomane (Maurice Barrier), le photographe complaisant et ancien (?) amant de Barbara, Jean-Louis Soeren (Gérard Darmon ), transposition évidente du bien réel Jean-Loup Sieff (dont la compagne s’appelait aussi Barbara : il n’y a pas de hasard), le patron du pub douteux (étonnant Jean-Pierre Bacri

), transposition évidente du bien réel Jean-Loup Sieff (dont la compagne s’appelait aussi Barbara : il n’y a pas de hasard), le patron du pub douteux (étonnant Jean-Pierre Bacri ), et, naturellement, le frère de Barbara, Hugo (Xavier Deluc

), et, naturellement, le frère de Barbara, Hugo (Xavier Deluc , échappé, pour une fois, aux films de Max Pécas

, échappé, pour une fois, aux films de Max Pécas ou aux bluettes de la télévision).

ou aux bluettes de la télévision).

De toute façon, dans la carrière et dans la vie d’Audiard et de Michel Serrault

et de Michel Serrault (époustouflant, comme si souvent), le malaise s’est instauré depuis les morts accidentelles de François Audiard en 1975, et de Caroline Serrault en 1977 ; ça ne se voit pas toujours, on continue à écrire ou à jouer des gugusseries, mais on a reçu un tel coup de matraque mortel qu’on se survit à peine dans ce qu’Audiard

(époustouflant, comme si souvent), le malaise s’est instauré depuis les morts accidentelles de François Audiard en 1975, et de Caroline Serrault en 1977 ; ça ne se voit pas toujours, on continue à écrire ou à jouer des gugusseries, mais on a reçu un tel coup de matraque mortel qu’on se survit à peine dans ce qu’Audiard a décrit comme la souffrance de son livre La nuit, le jour et toutes les autres nuits, où la misanthropie devient règle de vie ; mieux : de tenue et d’allure.

a décrit comme la souffrance de son livre La nuit, le jour et toutes les autres nuits, où la misanthropie devient règle de vie ; mieux : de tenue et d’allure.

Je ne sais pas combien il y a de Deray

Je ne sais pas combien il y a de Deray dans le film, qui est plus qu’un artisan et pas tout à fait un artiste, heureux bénéficiaire du succès des Borsalino

dans le film, qui est plus qu’un artisan et pas tout à fait un artiste, heureux bénéficiaire du succès des Borsalino et réalisateur inspiré de La piscine

et réalisateur inspiré de La piscine ; je vois qu’il y a beaucoup d’un Audiard

; je vois qu’il y a beaucoup d’un Audiard , plein de sarcasmes pour la nature humaine, au niveau du dialogue délicieux entre l’inspecteur Staniland (Michel Serrault

, plein de sarcasmes pour la nature humaine, au niveau du dialogue délicieux entre l’inspecteur Staniland (Michel Serrault , aussi désespéré que l’Œil, le détective privé de Mortelle randonnée

, aussi désespéré que l’Œil, le détective privé de Mortelle randonnée ) et le concierge, M. Léonce (Jean-Paul Roussillon

) et le concierge, M. Léonce (Jean-Paul Roussillon ) de l’immeuble où résidait Berliner l’assassiné et où venait le rejoindre Barbara Falck :

) de l’immeuble où résidait Berliner l’assassiné et où venait le rejoindre Barbara Falck :

Léonce, le concierge : Quand Barbara partait le matin, elle était déjà belle ; c’est pas beau, les travailleuses

Staniland : Il peut pas y avoir que des putes !

Léonce : Et pourquoi pas ? Des travailleurs et des putes ! Au moins on saurait pourquoi on travaille…

Staniland : Vous êtes un idéaliste, Monsieur Léonce !

Ce n’est qu’un échantillon des dialogues fastueux d’Audiard , merveilleusement dits. Sacré film !

, merveilleusement dits. Sacré film !