Ennuyeux comme la Baltique.

Ennuyeux comme la Baltique.

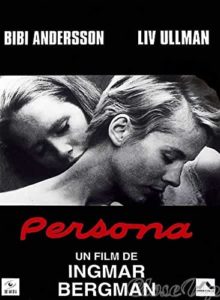

On ne parle plus guère aujourd’hui d’Ingmar Bergman, alors que des cinéastes presque aussi ennuyeux que lui, comme Michelangelo Antonioni, doivent avoir encore une petite secte (sans parler des systématiques béats des Cahiers du cinéma ou de Télérama qui sont payés pour ça). On ne parle plus guère de cet inopportun Suédois qui eut du succès à une certaine époque et empuantit beaucoup de relations amicales entre ceux qui prétendaient réfléchir au vu de ce cinéma-là et d’autres qui avaient envie de vibrer devant du vrai cinéma. Aussi incertaine qu’aujourd’hui, l’époque promouvait comme ça des turlupins comme Jean-Luc Godard et des sinistres comme Ingmar Bergman.

Il faut tout de même reconnaître une qualité à Persona : sa brièveté. Cet exercice de style ridicule ne dure que 80 minutes alors qu’on aurait pu craindre au vu de l’idée que le monsieur se faisait de son prétendu génie qu’il s’étendît plus longtemps. Il est vrai que l’histoire est si chétive, si maigriotte, si insignifiante que même le meilleur faiseur, le meilleur imposteur du monde – titre à quoi Bergman pouvait assurément prétendre – ne pouvait l’étirer davantage. Si nigauds qu’ils étaient les spectateurs auraient pu s’apercevoir de la supercherie, tout comme lorsque dans le fameux conte d’Andersen, un enfant s’aperçoit que le Roi est nu et décille ainsi les fidèles sujets en leur faisant prendre conscience de l’imposture. Parlons à peine des inserts fugaces d’images hétéroclites au début et au milieu du film : le genre de foutage de gueule qui fait s’émerveiller les cuistres.

Il faut tout de même reconnaître une qualité à Persona : sa brièveté. Cet exercice de style ridicule ne dure que 80 minutes alors qu’on aurait pu craindre au vu de l’idée que le monsieur se faisait de son prétendu génie qu’il s’étendît plus longtemps. Il est vrai que l’histoire est si chétive, si maigriotte, si insignifiante que même le meilleur faiseur, le meilleur imposteur du monde – titre à quoi Bergman pouvait assurément prétendre – ne pouvait l’étirer davantage. Si nigauds qu’ils étaient les spectateurs auraient pu s’apercevoir de la supercherie, tout comme lorsque dans le fameux conte d’Andersen, un enfant s’aperçoit que le Roi est nu et décille ainsi les fidèles sujets en leur faisant prendre conscience de l’imposture. Parlons à peine des inserts fugaces d’images hétéroclites au début et au milieu du film : le genre de foutage de gueule qui fait s’émerveiller les cuistres.

Ajoutons aussi que si les deux actrices, qui sont à peu près seules à l’écran tout le film – Bibi Andersson et Liv Ullmann – , si elles manquent de tout sex-appeal, sont plutôt moins laides qu’on aurait pu le craindre, venant d’un pays, depuis longtemps sorti de l’Histoire, où le constant ciel gris, les plages gravillonneuses de l’ennuyeuse mer Baltique, la dégustation sûrement presque exclusive de saumon et de harengs, la pesante prospérité, qui donne à la Suède un rang envié en matière de suicide d’adolescents et de bitures carabinées (le fameux Binge drinking). D’ailleurs il suffit de voir la binette de Greta Thurnberg pour se faire une opinion.

Et voilà donc qu’à coup de gros plans continus, de trucs aussi faciles que le systématisme du champ/contre-champ et de séquences à la durée interminable, ce coquin d’Ingmar Bergman se propose de nous faire pénétrer dans l’intimité mentale d’un couple de femmes isolé sur la riante (c’est une antiphrase) île de Farö.

Il y a là Elizabeth (Liv Ullmann), une comédienne connue frappée de mutisme lors d’une représentation et Alma (Bibi Andersson), une infirmière qui va être sa garde-malade. L’une parle, l’autre pas. Et celle qui parle, l’infirmière, est un moulin à paroles qui se prend au jeu, commence à croire que la comédienne ressent pour elle de la sympathie, alors qu’elle est épiée, scrutée, décortiquée, avec une certaine tendresse mais avec un non moins certain mépris…

Alma n’arrête pas, s’ouvre, s’expose, se décortique, conte ses émois et ses scrupules, une aventure érotique (réelle ou fantasmée ?) connue naguère en l’absence de son fiancé. Elle aimerait sûrement qu’Elizabeth lui rende la pareille, ne parvient pas à la décrocher de son silence. La tension monte entre les deux femmes…

Et brusquement Bergman part dans le n’importe quoi : sévères semonces adressées par Alma à Elizabeth qui n’a pas désiré son enfant unique, l’a rejeté tant qu’elle a pu, ne l’aime toujours pas alors que le gamin l’idolâtre. Bon bon bon. Et puis totale confusion entre les deux femmes dont l’une devient l’autre (et réciproquement comme dit l’humoriste). Le film s’achève sur une image de plage grise, de ciel gris et d’une silhouette qui monte dans un autobus terne.

On est bien content de n’être pas Suédois. D’ailleurs les chers Zozos de Pascal Thomas avaient connu la même déception après leur exploration scandinave…