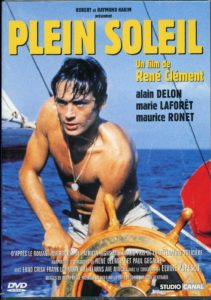

Drôle de film, qui a suscité plein d’images mythiques qui usent et abusent de ce voilier qui fend la vague et de ces beaux mecs au visage dur qui le pilotent… Mythe à juste titre, parce s’il y a quelque chose de formidable dans Plein soleil , c’est bien les longues séquences qui se passent sur le bateau, et, avant tout celle où Tom Ripley (Alain Delon

, c’est bien les longues séquences qui se passent sur le bateau, et, avant tout celle où Tom Ripley (Alain Delon ) se débarrasse de Philippe Greenleaf (Maurice Ronet

) se débarrasse de Philippe Greenleaf (Maurice Ronet ) après l’avoir poignardé. C’est magnifiquement, idéalement filmé, avec des angles de prise de vue étonnants et un rythme remarquable.

) après l’avoir poignardé. C’est magnifiquement, idéalement filmé, avec des angles de prise de vue étonnants et un rythme remarquable.

Je suis un peu moins preneur du reste et je trouve que ça s’encalmine un peu lorsque Greenleaf/Ronet

Je suis un peu moins preneur du reste et je trouve que ça s’encalmine un peu lorsque Greenleaf/Ronet a disparu ; d’abord parce que l’ambiguïté sournoisement homosexuelle des relations entre dominateur/dominé disparait, évidemment, mais aussi parce que le récit enfile toutes les perles de ces compliqués romans policiers que semblait affectionner René Clément

a disparu ; d’abord parce que l’ambiguïté sournoisement homosexuelle des relations entre dominateur/dominé disparait, évidemment, mais aussi parce que le récit enfile toutes les perles de ces compliqués romans policiers que semblait affectionner René Clément , qui reposent sur des horlogeries invraisemblables et des hasards inespérés. (Et ça donne les trop lourdes machines que sont Le passager de la pluie

, qui reposent sur des horlogeries invraisemblables et des hasards inespérés. (Et ça donne les trop lourdes machines que sont Le passager de la pluie ou La course du lièvre à travers les champs

ou La course du lièvre à travers les champs ). Mais ceci est un point de vue tout à fait personnel, de lecteur qui n’aime rien tant que les histoires policières de Georges Simenon

). Mais ceci est un point de vue tout à fait personnel, de lecteur qui n’aime rien tant que les histoires policières de Georges Simenon , où l’intrigue est complètement à l’arrière-plan.

, où l’intrigue est complètement à l’arrière-plan.

Plein soleil

Plein soleil est donc un film mythique. Dix ans avant La piscine

est donc un film mythique. Dix ans avant La piscine , il installe le couple des deux plus beaux mecs du cinéma français. Mais au contraire du film de Jacques Deray

, il installe le couple des deux plus beaux mecs du cinéma français. Mais au contraire du film de Jacques Deray , il n’installe pas, entre eux et avec eux une femme symbolique et fascinante ; enjeu de pouvoir. La pauvre Marge est interprétée par une Marie Laforêt

, il n’installe pas, entre eux et avec eux une femme symbolique et fascinante ; enjeu de pouvoir. La pauvre Marge est interprétée par une Marie Laforêt , dont c’est le premier film, et qui marquait d’emblée une nullité d’expression qui la verra vite fuir le cinéma pour se réfugier dans la chanson, où son filet de voix tendu lui assurera pendant quelques années une certaine notoriété.

, dont c’est le premier film, et qui marquait d’emblée une nullité d’expression qui la verra vite fuir le cinéma pour se réfugier dans la chanson, où son filet de voix tendu lui assurera pendant quelques années une certaine notoriété.

Autre mythe, l’Italie de 1960, si proche et presque si exotique, celle de l’île d’Ischia (Mongibello du film), celle des premiers romans de Michel Déon où, entre Rome, Capri et la Sicile, des dilettantes venus du monde entier goûtaient le parfum de jasmin de la civilisation ; les traveller’s-cheks, les billets de mille lires grands comme des paquebots, les costumes et les mocassins blancs, les machines à écrire Underwood, et même ce curieux mode de déplacement qu’on ne voit plus guère aujourd’hui, l’hydravion…

Autre mythe, l’Italie de 1960, si proche et presque si exotique, celle de l’île d’Ischia (Mongibello du film), celle des premiers romans de Michel Déon où, entre Rome, Capri et la Sicile, des dilettantes venus du monde entier goûtaient le parfum de jasmin de la civilisation ; les traveller’s-cheks, les billets de mille lires grands comme des paquebots, les costumes et les mocassins blancs, les machines à écrire Underwood, et même ce curieux mode de déplacement qu’on ne voit plus guère aujourd’hui, l’hydravion…

Comme souvent, chez Clément

Comme souvent, chez Clément , il y a des séquences et des personnages incongrus, qui parviennent assez mal à se rattacher au tronc principal de l’intrigue ; ainsi Elvire Popesco

, il y a des séquences et des personnages incongrus, qui parviennent assez mal à se rattacher au tronc principal de l’intrigue ; ainsi Elvire Popesco , en directrice d’une troupe de danse, dont on voit mal la raison de la présence ; en fait, certains épisodes de l’intrigue du roman de Patricia Highsmith

, en directrice d’une troupe de danse, dont on voit mal la raison de la présence ; en fait, certains épisodes de l’intrigue du roman de Patricia Highsmith (dans ce que j’en imagine, ne l’ayant pas lu), viennent polluer l’atmosphère créée par Clément

(dans ce que j’en imagine, ne l’ayant pas lu), viennent polluer l’atmosphère créée par Clément , alors qu’ils auraient dû en être évacués.

, alors qu’ils auraient dû en être évacués.

Mais bon, ça fonctionne tout de même bien, sinon qu’on est évidemment forcé d’attendre le retournement de situation qui châtiera le coupable, avec la force de l’évidence. Disons que ce retournement est particulièrement spectaculaire…