Ah que nous rencontrons là un beau pont-au-ânes fascinant ! Le mariage des prêtres – ou plutôt l’impossibilité pour les prêtres de se marier.

En voilà des torrents de préoccupations : Un prêtre marié de Barbey d’Aurevilly, La faute de l’abbé Mouret d’Émile Zola (et Georges Franju) et au cinéma des tas de trucs plus ou moins intelligents, plus ou moins subtils comme Le défroqué de Léo Joannon (1954). Aussi l’épouvantable et sucré Les oiseaux se cachent pour mourir de Daryl Duke d’après Colleen McCullough en 1978. Sûrement des tas d’autres. Pour moi le plus subtil, le plus intelligent, le plus pénétrant sur le sujet, c’est La femme du prêtre de Dino Risi en 1971.

Je l’ai déjà écrit sur le fil de ce dernier film, le célibat des prêtres n’a été prescrit qu’au 11ème siècle, lors de la réforme grégorienne et nos frères des églises d’Orient ont la possibilité d’être mariés, tout comme les ministres anglicans qui, de plus en plus nombreux, rejoignent l’Église de Rome, écœurés par le wokisme de leur confession originelle.

Je l’ai déjà écrit sur le fil de ce dernier film, le célibat des prêtres n’a été prescrit qu’au 11ème siècle, lors de la réforme grégorienne et nos frères des églises d’Orient ont la possibilité d’être mariés, tout comme les ministres anglicans qui, de plus en plus nombreux, rejoignent l’Église de Rome, écœurés par le wokisme de leur confession originelle.

Puis on confond tout : chasteté et continence. Pour un esprit normalement éclairé, ça devrait être compris sans difficulté.

La chasteté est, avec la pauvreté et l’obéissance, un des trois vœux imposés aux réguliers (les moines, pour faire simple) ; la continence est un objectif proposé : tous les Évangiles dressent une liste de demandes formulées par le Christ pour parvenir à la perfection (notamment Parabole du Jeune homme riche (Mt, 19,16–30/ Mc, 10, 17–31) et le fameux propos sur la difficulté pour l’homme d’entrer dans le Royaume, atténuée par le propos Mais tout est possible à Dieu.

La chasteté est, avec la pauvreté et l’obéissance, un des trois vœux imposés aux réguliers (les moines, pour faire simple) ; la continence est un objectif proposé : tous les Évangiles dressent une liste de demandes formulées par le Christ pour parvenir à la perfection (notamment Parabole du Jeune homme riche (Mt, 19,16–30/ Mc, 10, 17–31) et le fameux propos sur la difficulté pour l’homme d’entrer dans le Royaume, atténuée par le propos Mais tout est possible à Dieu.

Il y a des tas d’objectifs proposés : la douceur, la franchise, l’honnêteté, la générosité, etc. La plupart d’entre nous souhaitent les pratiquer. Dont moi. Y arrivé-je ? Moi, sûrement pas ou plus ou moins. Pourquoi les prêtres parviendraient-ils à demeurer continuellement continents, alors que nous, les laïcs, il nous arrive de nous emporter, de mentir, de voler (le fisc, par exemple), etc. Autrement dit, on n’est pas parfait (même les Saints).

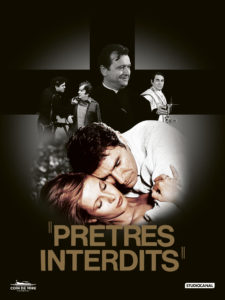

Venons-en au film, qui n’est pas désagréable à regarder et qui, sauf à sa fin, plutôt ridicule, tient assez bien sa route mélodramatique. La rencontre fortuite entre un jeune curé de village, Jean Rastaud (Robert Hossein) et une jolie très jeune fille, issue d’une famille très bourgeoise et coincée, Françoise Bernardeau (Claude Jade) s’enclenche sur l’évidence. Que vouliez-vous qu’il fît (contre ça) ? Qu’il mourût ? pourrait-on dire en parodiant Pierre Corneille dans Horace.

Venons-en au film, qui n’est pas désagréable à regarder et qui, sauf à sa fin, plutôt ridicule, tient assez bien sa route mélodramatique. La rencontre fortuite entre un jeune curé de village, Jean Rastaud (Robert Hossein) et une jolie très jeune fille, issue d’une famille très bourgeoise et coincée, Françoise Bernardeau (Claude Jade) s’enclenche sur l’évidence. Que vouliez-vous qu’il fît (contre ça) ? Qu’il mourût ? pourrait-on dire en parodiant Pierre Corneille dans Horace.

Donc Rastaud cède, malgré les admonestations et les avertissements de son ami d’enfance, l’abbé Ancely (Claude Piéplu, extraordinairement bon). L’aventure est d’autant plus vite connue que les amoureux ne se cachent pas du tout ; s’exhibent même, pourrait-on dire. L’évêque du lieu (Louis Seignier) reçoit le prêtre en danger : c’est un vieil homme subtil qui a vu beaucoup de choses et qui comprend fort bien les passions et les désirs ; mais qui est intransigeant sur la règle : il suffira à Rastaud de se ranger et l’affaire sera oubliée.

J’aurais trouvé intéressant que le propos du film s’arrêtât là. Mais nous sommes en 1973 et l’esprit des temps impose de poser un regard lourd, insistant, grandiloquent et progressiste sur cette question grave, qui n’avait jusqu’alors dérangé personne.

J’aurais trouvé intéressant que le propos du film s’arrêtât là. Mais nous sommes en 1973 et l’esprit des temps impose de poser un regard lourd, insistant, grandiloquent et progressiste sur cette question grave, qui n’avait jusqu’alors dérangé personne.

Le film se gâche : on y voit l’intervention des préoccupations politiques – le brave maire communiste Paul Lacoussade (Pierre Mondy) naturellement proche du vaillant prêtre- la naissance d’un enfant, la mort de la jolie Françoise, les événements délicats, ambigus, de la Guerre.

Au fur et à mesure que le film se déroulait, mon appréciation s’étiolait, et s’effondrait presque. D’un sujet fort et qui pouvait être intelligemment traité, on passait à une faribole bien-pensante.

Dommage, non ?