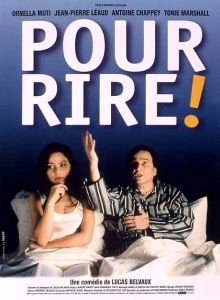

Il me semble que, de plus en plus, Lucas Belvaux apparaît comme le cinéaste du désastre, parce que, si on excepte le Pour rire !

apparaît comme le cinéaste du désastre, parce que, si on excepte le Pour rire ! habile et léger des débuts et Un couple épatant

habile et léger des débuts et Un couple épatant , qui est le volet de comédie (parce qu’il en fallait un) de sa Trilogie, ses films présentent toujours des groupes ou des individus à qui on passe (ou qui se passent eux-mêmes) un nœud coulant autour du cou ; dès lors, qu’ils tentent ou non de se débattre, ça n’a plus guère d’importance : on voit bien ce qu’il y a au bout.

, qui est le volet de comédie (parce qu’il en fallait un) de sa Trilogie, ses films présentent toujours des groupes ou des individus à qui on passe (ou qui se passent eux-mêmes) un nœud coulant autour du cou ; dès lors, qu’ils tentent ou non de se débattre, ça n’a plus guère d’importance : on voit bien ce qu’il y a au bout.

Dans Cavale , qui est le cœur de la trilogie, Bruno Le Roux (Belvaux lui-même, précisément), terroriste d‘Action directe, obsessionnel et mégalomane a déjà dévasté pas mal de vies et, après son évasion, en déglingue encore d’autres jusqu’à ce qu’au bout de sa paranoïa, la nature indifférente vienne à bout de sa folie ; dans Après la vie

, qui est le cœur de la trilogie, Bruno Le Roux (Belvaux lui-même, précisément), terroriste d‘Action directe, obsessionnel et mégalomane a déjà dévasté pas mal de vies et, après son évasion, en déglingue encore d’autres jusqu’à ce qu’au bout de sa paranoïa, la nature indifférente vienne à bout de sa folie ; dans Après la vie , le volet dramatique, le couple magnifique et fragile formé par Pascal et Agnès Manisse (Gilbert Melki

, le volet dramatique, le couple magnifique et fragile formé par Pascal et Agnès Manisse (Gilbert Melki et Dominique Blanc

et Dominique Blanc ), le policier nocturne et la prof’ droguée jusqu’à la moelle vivent jusqu’à l’étouffement d’une fatalité à peine détournée par une happy end provisoire ; dans La raison du plus faible

), le policier nocturne et la prof’ droguée jusqu’à la moelle vivent jusqu’à l’étouffement d’une fatalité à peine détournée par une happy end provisoire ; dans La raison du plus faible , c’est toute l’horreur économique, le sentiment de l’inutilité des combats sociaux, le ratage lamentable qui claque la vie de la petite bande qui a essayé de s’en sortir par un casse imbécile…

, c’est toute l’horreur économique, le sentiment de l’inutilité des combats sociaux, le ratage lamentable qui claque la vie de la petite bande qui a essayé de s’en sortir par un casse imbécile…

Et Rapt

Et Rapt , c’est aussi l’histoire d’un désastre ; c’est l’adaptation de l’enlèvement, début 1978, du baron Empain, immense industriel patron de Schneider, une des plus anciennes multinationales françaises, née en 1836 au Creusot, séquestré pendant trois mois et qui ne trouva, après sa libération qu’un champ de ruines, mais plus encore de ruines minées et dont la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale fut dévastée, parce que ces épreuves terribles-là, les enquêtes qu’elles suscitent, les révélations qu’elles imposent, les éclairages crus qu’elles obligent ne permettent pas qu’on en sorte indemne .

, c’est aussi l’histoire d’un désastre ; c’est l’adaptation de l’enlèvement, début 1978, du baron Empain, immense industriel patron de Schneider, une des plus anciennes multinationales françaises, née en 1836 au Creusot, séquestré pendant trois mois et qui ne trouva, après sa libération qu’un champ de ruines, mais plus encore de ruines minées et dont la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale fut dévastée, parce que ces épreuves terribles-là, les enquêtes qu’elles suscitent, les révélations qu’elles imposent, les éclairages crus qu’elles obligent ne permettent pas qu’on en sorte indemne .

Et Rapt

Et Rapt est d’une violence, d’une brutalité qui orientent vers le vrai drame, moins celui de l’enfermement, pourtant terrible, que celui d’une vie fouillée et violée. Bien sûr Stanislas Graff (Yvan Attal

est d’une violence, d’une brutalité qui orientent vers le vrai drame, moins celui de l’enfermement, pourtant terrible, que celui d’une vie fouillée et violée. Bien sûr Stanislas Graff (Yvan Attal , bluffant, exceptionnel), est avili, humilié, mutilé, réduit à rien par ses ravisseurs, obligé de se contraindre à leur cruauté, à leur inimaginable indifférence à sa dignité d’homme (six semaines sans pouvoir se laver, se raser, lire quoi que ce soit) ; mais, dans le monde dont il a été soustrait, les cuves de sanie s’ouvrent : on recense ses dettes de jeu, ses fréquentations douteuses, ses maîtresses… tout cela est jeté à la figure de sa femme (Anne Consigny

, bluffant, exceptionnel), est avili, humilié, mutilé, réduit à rien par ses ravisseurs, obligé de se contraindre à leur cruauté, à leur inimaginable indifférence à sa dignité d’homme (six semaines sans pouvoir se laver, se raser, lire quoi que ce soit) ; mais, dans le monde dont il a été soustrait, les cuves de sanie s’ouvrent : on recense ses dettes de jeu, ses fréquentations douteuses, ses maîtresses… tout cela est jeté à la figure de sa femme (Anne Consigny , magnifique), de ses filles, tout cela fait la Une des journaux, tout cela l’abaisse au rang d’un chien, d’un type méprisable et rejeté désormais par tous…

, magnifique), de ses filles, tout cela fait la Une des journaux, tout cela l’abaisse au rang d’un chien, d’un type méprisable et rejeté désormais par tous…

Belvaux

Belvaux nous fait toucher du doigt ce que peut être la déchéance, combien elle est proche, combien elle est facile dès lors qu’on évente le misérable petit tas de secrets, dont, disait François Mitterrand, est tissée une vie d’homme. Il est si élémentaire, le droit qu’on ne fouille pas dans vos tiroirs et dans vos poubelles ! Si élémentaire et tellement remis en question aujourd’hui, et plus encore qu’hier… Histoire d’un monde qui s’effrite, d’un monde qui ne va pas bien, qui court à sa perte, non pas parce qu’il aime la lumière, mais parce qu’il se repait de l’ombre…

nous fait toucher du doigt ce que peut être la déchéance, combien elle est proche, combien elle est facile dès lors qu’on évente le misérable petit tas de secrets, dont, disait François Mitterrand, est tissée une vie d’homme. Il est si élémentaire, le droit qu’on ne fouille pas dans vos tiroirs et dans vos poubelles ! Si élémentaire et tellement remis en question aujourd’hui, et plus encore qu’hier… Histoire d’un monde qui s’effrite, d’un monde qui ne va pas bien, qui court à sa perte, non pas parce qu’il aime la lumière, mais parce qu’il se repait de l’ombre…

Comment se fait-il que ce film formidable, haletant, plein de suspense, mené comme un thriller, et pourtant, en plus, si triste et si désespérant n’ait connu qu’un succès mitigé ? Est-ce qu’on n’aimerait voir que la surface bouillonnante de la marmite de la sorcière sans vouloir comprendre ce qu’il peut y avoir de fiel et de crapauds dedans ?