Quand il filme, en 1949, ces éclatants Rendez-vous de juillet , Jacques Becker

, Jacques Becker a 43 ans (et plus que onze ans à vivre), et, derrière lui deux réalisations magnifiques des années 40, Goupi mains rouges

a 43 ans (et plus que onze ans à vivre), et, derrière lui deux réalisations magnifiques des années 40, Goupi mains rouges et Falbalas

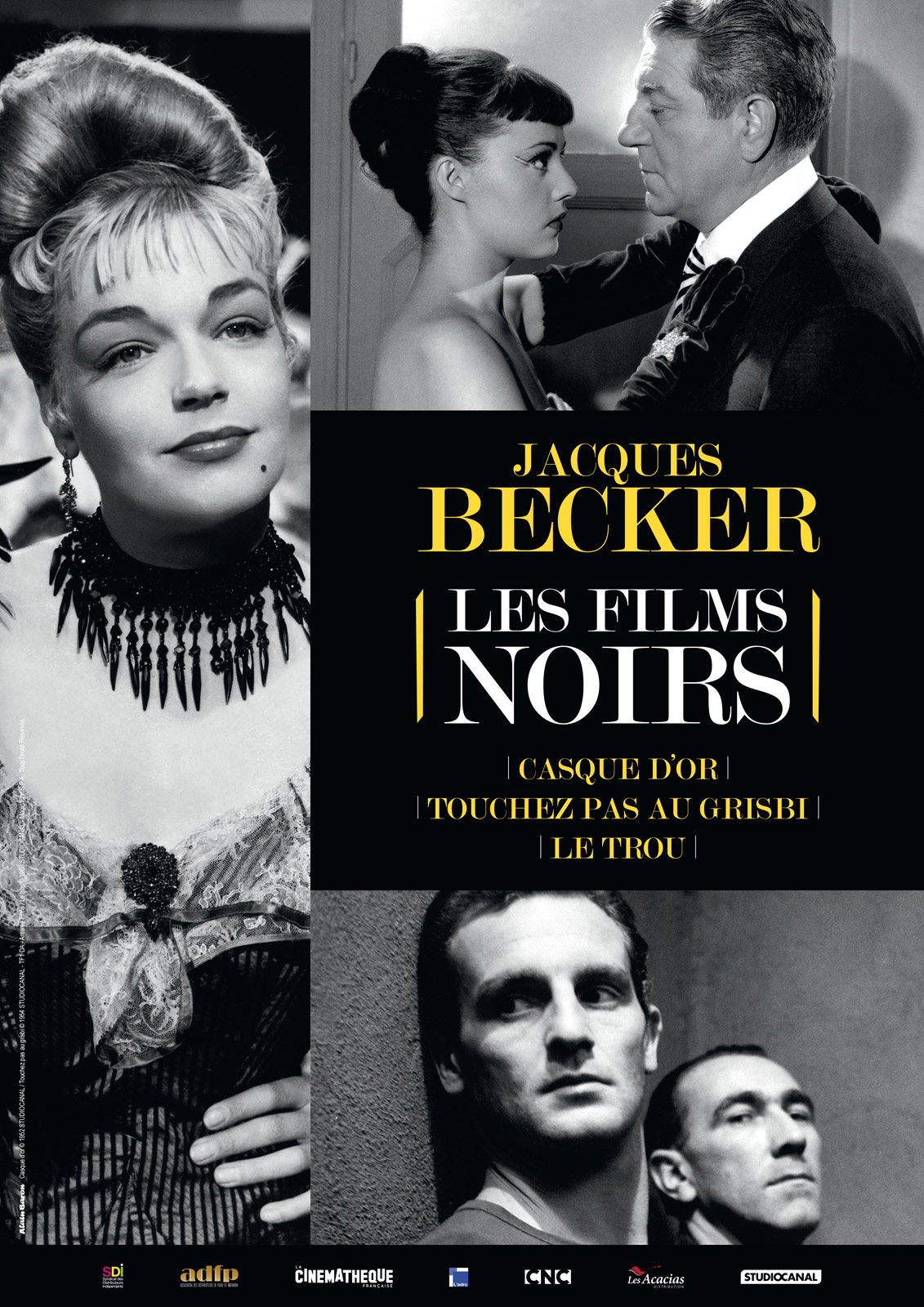

et Falbalas ; avant les deux chefs-d’œuvre Casque d’or

; avant les deux chefs-d’œuvre Casque d’or et Touchez pas au grisbi

et Touchez pas au grisbi , il y a bien la place pour un très joli film, plein d’optimisme, sinon d’insouciance, où plusieurs thèmes s’entrecroisent, et qui constitue sans doute une des observations les plus justes et les plus tendres sur la génération qui a vingt ans dans une France qui sort doucement des restrictions de l’après-guerre, une France heureuse, ouverte, pleine d’espérance.

, il y a bien la place pour un très joli film, plein d’optimisme, sinon d’insouciance, où plusieurs thèmes s’entrecroisent, et qui constitue sans doute une des observations les plus justes et les plus tendres sur la génération qui a vingt ans dans une France qui sort doucement des restrictions de l’après-guerre, une France heureuse, ouverte, pleine d’espérance.

Ce qui est peut-être le moins intéressant, c’est le chassé-croisé sentimental, l’histoire de la vilaine belle fille ambitieuse, complètement démunie de talent, Christine (Nicole Courcel ) qui veut faire du théâtre, est affublée d’un frère auteur dramatique, gigolo de grande veulerie (Philippe Mareuil), qui couche avec le premier rôle et metteur en scène de la pièce, Guillaume Rousseau, (Bernard La Jarrige

) qui veut faire du théâtre, est affublée d’un frère auteur dramatique, gigolo de grande veulerie (Philippe Mareuil), qui couche avec le premier rôle et metteur en scène de la pièce, Guillaume Rousseau, (Bernard La Jarrige ), alors qu’elle aime l’ethnologue passionné Lucien (Daniel Gélin

), alors qu’elle aime l’ethnologue passionné Lucien (Daniel Gélin ), beau personnage sur qui je reviendrai, et en est aimée ; cet aspect-là est un peu convenu, comme le sont les intrigues connexes.

), beau personnage sur qui je reviendrai, et en est aimée ; cet aspect-là est un peu convenu, comme le sont les intrigues connexes.

Plus intéressante est la sorte de reprise, avec le cours d’art dramatique de Louis Seigner

Plus intéressante est la sorte de reprise, avec le cours d’art dramatique de Louis Seigner des scènes qui avaient fait le succès d’Entrée des artistes

des scènes qui avaient fait le succès d’Entrée des artistes avec Louis Jouvet

avec Louis Jouvet ; les apprentis comédiens, la passion du jeu, l’enseignement subtil du professeur. Mais ce qui pouvait tourner au drame dans le film de Marc Allégret

; les apprentis comédiens, la passion du jeu, l’enseignement subtil du professeur. Mais ce qui pouvait tourner au drame dans le film de Marc Allégret apparaît, dans celui de Becker

apparaît, dans celui de Becker , comme un des épisodes du parcours de la jeunesse vers l’âge adulte.

, comme un des épisodes du parcours de la jeunesse vers l’âge adulte.

La jeunesse. La jeunesse de 1949 ! Voilà qui est une merveille du film où les parents paraissent tant appartenir à un vieux monde, quelquefois ridiculement coincés dans la rigueur (l’industriel grand bourgeois père de Daniel Gelin ), le sarcasme déphasé (le professeur de latin père de Maurice Ronet

), le sarcasme déphasé (le professeur de latin père de Maurice Ronet ), la grognonnerie systématique (le boucher père de Pierre Trabaud), la prudence parcimonieuse (le coiffeur père de Brigitte Auber

), la grognonnerie systématique (le boucher père de Pierre Trabaud), la prudence parcimonieuse (le coiffeur père de Brigitte Auber ), voire la veulerie un peu louche (la mère de Nicole Courcel

), voire la veulerie un peu louche (la mère de Nicole Courcel et de Philippe Mareuil). Mais tous les jeunes gens sont bien – à l’exception notable des deux derniers cités – sont positifs, enthousiastes, fervents, à cent lieues des Tricheurs

et de Philippe Mareuil). Mais tous les jeunes gens sont bien – à l’exception notable des deux derniers cités – sont positifs, enthousiastes, fervents, à cent lieues des Tricheurs que Marcel Carné

que Marcel Carné filmera moins de dix ans plus tard.

filmera moins de dix ans plus tard.

Et cet enthousiasme de la jeunesse trouve à s’exprimer dans les caves du Quartier latin avec le jazz de Claude Luter et de Mezz Mezzrow et les figures folles et virtuoses du be-bop, dans des courses extravagantes à travers Paris (la traversée de la Seine en voiture amphibie, récupérée sans doute des stocks américains de la Libération est une idée délicieuse et cocasse), dans le rythme constant impulsé par Becker, qui passe avec une infinie virtuosité d’un appartement à l’autre, d’une scène intime à des extérieurs brillants sur un Paris d’été.

Et cet enthousiasme de la jeunesse trouve à s’exprimer dans les caves du Quartier latin avec le jazz de Claude Luter et de Mezz Mezzrow et les figures folles et virtuoses du be-bop, dans des courses extravagantes à travers Paris (la traversée de la Seine en voiture amphibie, récupérée sans doute des stocks américains de la Libération est une idée délicieuse et cocasse), dans le rythme constant impulsé par Becker, qui passe avec une infinie virtuosité d’un appartement à l’autre, d’une scène intime à des extérieurs brillants sur un Paris d’été.

Qui connaît un peu Paris s’émerveillera d’ailleurs de trouver constamment au cours du film des rues de la Capitale dans leur permanence, mais aussi dans leurs transformations, des aménagements de place, des sens uniques renversés, des boutiques qu’on n’imagine plus aujourd’hui de voir à la place qu’elles occupaient jadis (ainsi l’échoppe du coiffeur, à l’angle de la rue Galande, en face de Saint-Julien le Pauvre, à deux pas de Notre-Dame, dans un quartier désormais voué à la boustifaille pour touristes, mais à côté du cabaret de jazz des Trois Mailletz, qui existe toujours…)

Il y a beaucoup d’aspects autobiographiques dans le film de Jacques Becker

Il y a beaucoup d’aspects autobiographiques dans le film de Jacques Becker : le jeune ethnographe brûlant d’enthousiasme est, comme le réalisateur, le rejeton d’un industriel autoritaire, rigoriste, fortuné (dans le film, la famille habite même à l’immédiate proximité de la place de la Concorde, dans l’hôtel de Talleyrand-Périgord, alors – et jusqu’à peu – siège du Consulat des États-Unis d’Amérique), et l’expédition en Afrique fut vraiment réalisée par un jeune cinéaste de l’IDHEC, camarade de Becker

: le jeune ethnographe brûlant d’enthousiasme est, comme le réalisateur, le rejeton d’un industriel autoritaire, rigoriste, fortuné (dans le film, la famille habite même à l’immédiate proximité de la place de la Concorde, dans l’hôtel de Talleyrand-Périgord, alors – et jusqu’à peu – siège du Consulat des États-Unis d’Amérique), et l’expédition en Afrique fut vraiment réalisée par un jeune cinéaste de l’IDHEC, camarade de Becker ; il y a aussi et surtout la captation d’un monde…

; il y a aussi et surtout la captation d’un monde…