Je demeure stupéfait de l’aura dont peut bénéficier Alfred Hitchcock dans la mémoire des cinéphiles, tout ça parce que l’équipe dirigeante des Cahiers du cinéma s’est emparée un jour des films de ce gros bonhomme à la lippe boudeuse et l’a promu au sommet du 7ème art. Je suppose que c’était dans l’esprit de François Truffaut et de ses épigones quelque chose comme un gag, comme si on avait, en France, mis Georges Lautner, cinéaste estimable et limité, au dessus de Julien Duvivier ou d’Henri-Georges Clouzot. Car, Psychose mis à part, qui a vraiment de la chair et de la substance, qu’est-ce que c’est que ce cinéma volontiers décoratif mais bourré de tics et d’obsessions puritaines ?

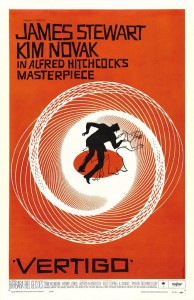

Sueurs froides est généralement considéré comme un pic de la création d’Hitchcock, son meilleur film avec Psychose, déjà cité et avec La mort aux trousses. Comme je suis plutôt bon zigue et que je ne demande pas mieux que d’abjurer mes aversions, si elles me sont compensées par des découvertes, comme l’idée de regarder un film tiré d’une histoire des maîtres du suspense, Boileau et Narcejac me disait assez, comme je jugeais James Stewart plutôt bon acteur, je me suis engagé dans cette pénible pantalonnade et j’y suis demeuré jusqu’au bout de deux interminables et répétitives heures.

Sueurs froides est généralement considéré comme un pic de la création d’Hitchcock, son meilleur film avec Psychose, déjà cité et avec La mort aux trousses. Comme je suis plutôt bon zigue et que je ne demande pas mieux que d’abjurer mes aversions, si elles me sont compensées par des découvertes, comme l’idée de regarder un film tiré d’une histoire des maîtres du suspense, Boileau et Narcejac me disait assez, comme je jugeais James Stewart plutôt bon acteur, je me suis engagé dans cette pénible pantalonnade et j’y suis demeuré jusqu’au bout de deux interminables et répétitives heures.

Disons d’abord ce qui est convenable, ce qui sera plus vite fait : la musique, de Bernard Herrmann, quoiqu’un peu emphatique, se laisse écouter ; il y a ici et là, de beaux effets de composition d’images, élégants et colorés ; Barbara Bel Geddes qui interprète Marjorie Wood, la soupirante frustrée de John Ferguson/James Stewart, a du charme et de l’abattage.

Disons d’abord ce qui est convenable, ce qui sera plus vite fait : la musique, de Bernard Herrmann, quoiqu’un peu emphatique, se laisse écouter ; il y a ici et là, de beaux effets de composition d’images, élégants et colorés ; Barbara Bel Geddes qui interprète Marjorie Wood, la soupirante frustrée de John Ferguson/James Stewart, a du charme et de l’abattage.

Et c’est à peu près tout. L’histoire est atterrante d’invraisemblances et de niaiseries (ce coup de foudre improbable qui statufie les protagonistes, sans que la moindre approche de leur psychologie ait été engagée), répétitive et ultra prévisible ; le rythme des séquences est d’un poussif épuisant ; les obsessions sexuelles du gros Alfred Hitchcock une fois de plus exposées avec une complaisance qui frôle l’exhibitionnisme (ainsi lors du premier baiser des amants, les vagues frangées d’écume qui se brisent en arrière-plan : vous voyez ce que je veux dire ? ça m’a fait re-songer à une séquence d’un autre film où le baiser est suivi d’une image de train qui pénètre dans un tunnel). Et que dire des représentations absolument ridicules du cauchemar subi par James Stewart ? Il y a des moments où on se dit que ce qui pourrait amuser dans un film du type Cinéma de quartier n’est pas convenable en étant présenté comme un des sommets de l’écran.

Et c’est à peu près tout. L’histoire est atterrante d’invraisemblances et de niaiseries (ce coup de foudre improbable qui statufie les protagonistes, sans que la moindre approche de leur psychologie ait été engagée), répétitive et ultra prévisible ; le rythme des séquences est d’un poussif épuisant ; les obsessions sexuelles du gros Alfred Hitchcock une fois de plus exposées avec une complaisance qui frôle l’exhibitionnisme (ainsi lors du premier baiser des amants, les vagues frangées d’écume qui se brisent en arrière-plan : vous voyez ce que je veux dire ? ça m’a fait re-songer à une séquence d’un autre film où le baiser est suivi d’une image de train qui pénètre dans un tunnel). Et que dire des représentations absolument ridicules du cauchemar subi par James Stewart ? Il y a des moments où on se dit que ce qui pourrait amuser dans un film du type Cinéma de quartier n’est pas convenable en étant présenté comme un des sommets de l’écran.

Et puis l’épouvantable Kim Novak, blondasse bovine qui m’a fait irrésistiblement penser à une barre de Milka Suchard, dont l’œil vide et le jeu dénué de tout mystère plombent d’entrée ce récit trop lent, trop compliqué, trop théâtral qui n’eut, d’ailleurs qu’un succès public très mitigé.

Et puis l’épouvantable Kim Novak, blondasse bovine qui m’a fait irrésistiblement penser à une barre de Milka Suchard, dont l’œil vide et le jeu dénué de tout mystère plombent d’entrée ce récit trop lent, trop compliqué, trop théâtral qui n’eut, d’ailleurs qu’un succès public très mitigé.