Histoires de la nuit.

Histoires de la nuit.

Le thème si souvent utilisé du vétéran de la guerre qui ne parvient pas à trouver sa place dans la société n’est pas trop pesant, ni didactique dans Taxi driver. Tant mieux, parce que l’amertume du type qui ne retrouve plus ses repères et qui se débat dans une jungle moins meurtrière, sans doute que celle qu’il a quittée, mais tout aussi dangereuse, a été traité jusqu’à plus soif. D’autant qu’il n’est pas dit que c’est la guerre qui a transformé en fauve un homme ordinaire et que, simplement, ce sont les conditions naturelles et habituelles de la guerre qui ont permis au fauve préexistant de devenir homme, le temps du conflit.

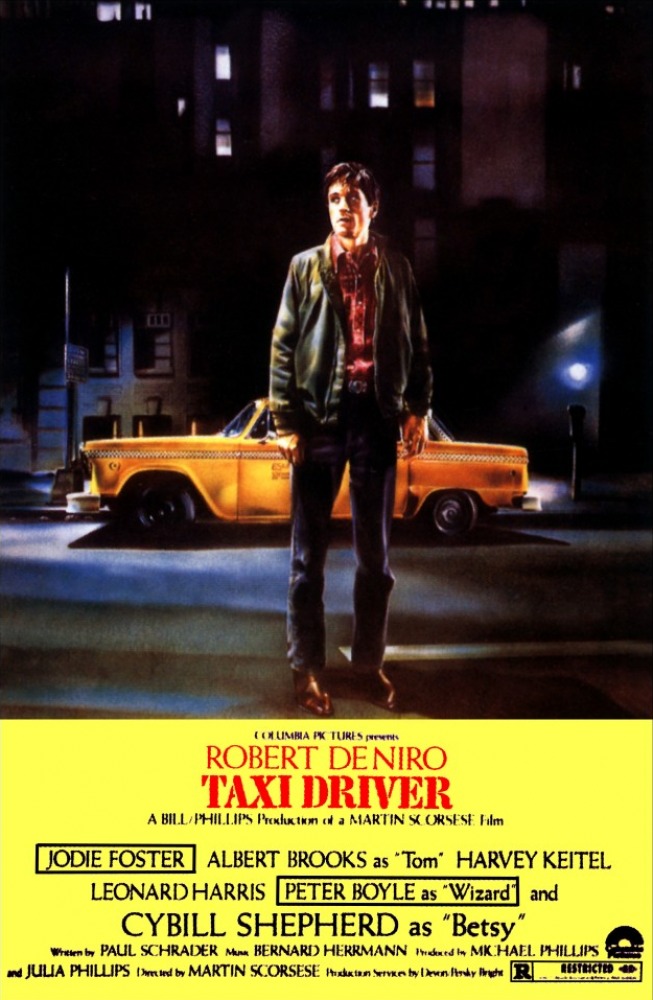

Cela dit (que je suis conscient de n’avoir pas exprimé très clairement), c’est la fascination pour la nuit, et plus encore pour l’errance nocturne qui me paraît être le meilleur du film. Esthétiquement, d’abord : s’il y a des images du film de Martin Scorsese dont je me souviendrai, ce sont, bien davantage que les plus violentes (qui confinent au gore), celles des génériques de début et de fin où, accompagné du thème déchirant de la musique de Bernard Herrmann, le taxi de Travis Bickle (Robert De Niro) se coule dans la violente nuit de New-York. Images floues et colorées, parcours hypnotique, personnages troubles surgissant de l’ombre et tout aussitôt y replongeant…

À une époque de ma vie professionnelle, j’ai approché assidûment les chauffeurs de taxi et j’ai eu souvent l’occasion d’interroger ceux qui avaient choisi de faire ce métier à des heures où les honnêtes gens sont couchés (je parle bien sûr des artisans qui sont seuls maîtres de leurs horaires, et non des pauvres esclaves locataires qui font cela parce que la nuit rapporte davantage que le jour). Beaucoup m’ont dit cette forme d’excitation de conduire avec rapidité et sans obstacle dans les avenues presque vides, d’enfiler des kilomètres à la lumière artificielle des réverbères, de capter fugitivement dans l’étroit pinceau des phares des scènes improbables, de charger au cours de leur périple des gens singuliers, bizarres, inquiétants quelquefois. La nuit n’est pas le pendant inversé du jour : c’est autre chose.

À une époque de ma vie professionnelle, j’ai approché assidûment les chauffeurs de taxi et j’ai eu souvent l’occasion d’interroger ceux qui avaient choisi de faire ce métier à des heures où les honnêtes gens sont couchés (je parle bien sûr des artisans qui sont seuls maîtres de leurs horaires, et non des pauvres esclaves locataires qui font cela parce que la nuit rapporte davantage que le jour). Beaucoup m’ont dit cette forme d’excitation de conduire avec rapidité et sans obstacle dans les avenues presque vides, d’enfiler des kilomètres à la lumière artificielle des réverbères, de capter fugitivement dans l’étroit pinceau des phares des scènes improbables, de charger au cours de leur périple des gens singuliers, bizarres, inquiétants quelquefois. La nuit n’est pas le pendant inversé du jour : c’est autre chose.

Le voyage d’une rive à l’autre de la nuit est ce qui me semble le meilleur de Taxi driver, ce qui n’explique ni ne justifie la vie sans équilibre ni espérance de Travis mais en donne le ton : ennui, insomnies, anxiétés, consommation de films pornos… Aussi mépris et rejet du monde glauque qui apparaît lorsque le jour s’efface, exaspération, rancœur, incertitude des vies subies. Chaque jour est semblable au suivant. Toutefois je ne suis pas tellement convaincu d’une des deux anecdotes qui fondent le récit du film : celle de la petite prostituée Iris (Jodie Foster, méconnaissable) pour qui Travis se livrera à un massacre : ça me semble bien artificiel, tape-à-l’œil et assez complaisant. En revanche l’autre histoire, celle de la rencontre avortée, de l’incommunicabilité majuscule avec Betsy (Cybill Shepherd) est parfaite : mine surprise, désappointée, écœurée, furieuse, finalement de Betsy devant un de ces films hypocrites à prétention d’éducation sexuelle qui faisaient florès à l’époque et qui montraient gravement ovules et spermatozoïdes pour pouvoir, à la séquence suivante, exhiber des couples en plein radada !

Le voyage d’une rive à l’autre de la nuit est ce qui me semble le meilleur de Taxi driver, ce qui n’explique ni ne justifie la vie sans équilibre ni espérance de Travis mais en donne le ton : ennui, insomnies, anxiétés, consommation de films pornos… Aussi mépris et rejet du monde glauque qui apparaît lorsque le jour s’efface, exaspération, rancœur, incertitude des vies subies. Chaque jour est semblable au suivant. Toutefois je ne suis pas tellement convaincu d’une des deux anecdotes qui fondent le récit du film : celle de la petite prostituée Iris (Jodie Foster, méconnaissable) pour qui Travis se livrera à un massacre : ça me semble bien artificiel, tape-à-l’œil et assez complaisant. En revanche l’autre histoire, celle de la rencontre avortée, de l’incommunicabilité majuscule avec Betsy (Cybill Shepherd) est parfaite : mine surprise, désappointée, écœurée, furieuse, finalement de Betsy devant un de ces films hypocrites à prétention d’éducation sexuelle qui faisaient florès à l’époque et qui montraient gravement ovules et spermatozoïdes pour pouvoir, à la séquence suivante, exhiber des couples en plein radada !

J’ignore si, à l’époque de la sortie du film (1976), on a beaucoup insisté sur l’ambiguïté finale du film, le massacre de racailles commis par un déséquilibré qui, en fin de compte, reçoit les félicitations du Jury. Travis est, en tout cas, réinstallé dans son taxi et approuvé par la société étasunienne. En Europe, il serait l’objet de l’opprobre général. Comme la délinquance et la criminalité se développent de toute façon de manière exponentielle des deux côtés de l’Atlantique, je ne vois pas trop comment sortir de l’auberge…. Mais ceci, comme disait Kipling, est une autre histoire…

J’ignore si, à l’époque de la sortie du film (1976), on a beaucoup insisté sur l’ambiguïté finale du film, le massacre de racailles commis par un déséquilibré qui, en fin de compte, reçoit les félicitations du Jury. Travis est, en tout cas, réinstallé dans son taxi et approuvé par la société étasunienne. En Europe, il serait l’objet de l’opprobre général. Comme la délinquance et la criminalité se développent de toute façon de manière exponentielle des deux côtés de l’Atlantique, je ne vois pas trop comment sortir de l’auberge…. Mais ceci, comme disait Kipling, est une autre histoire…