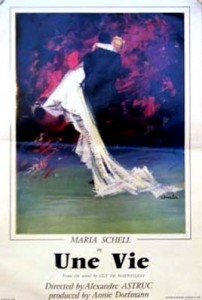

Une vie… ou une malédiction ?

Il n’y a pas tant d’adaptations réussies de Guy de Maupassant (la plus aboutie étant, évidemment Le plaisir

(la plus aboutie étant, évidemment Le plaisir de l’immense Max Ophuls

de l’immense Max Ophuls ). Mais bizarre remarque : le réalisateur, Alexandre Astruc

). Mais bizarre remarque : le réalisateur, Alexandre Astruc et les interprètes principaux, Maria Schell

et les interprètes principaux, Maria Schell et Christian Marquand

et Christian Marquand , mais aussi le second rôle Pascale Petit semblent, lorsque le film sort, en 1958, promis à une éblouissante carrière. Astruc a apporté un ton nouveau, une manière neuve de filmer (la « caméra-stylo ») ; Marquand est un interprète fétiche de Roger Vadim

, mais aussi le second rôle Pascale Petit semblent, lorsque le film sort, en 1958, promis à une éblouissante carrière. Astruc a apporté un ton nouveau, une manière neuve de filmer (la « caméra-stylo ») ; Marquand est un interprète fétiche de Roger Vadim (qui fait encore illusion) avec qui il a tourné notamment dans Et Dieu créa la femme

(qui fait encore illusion) avec qui il a tourné notamment dans Et Dieu créa la femme et dans Sait-on jamais… ; et Maria Schell vient d’incarner une Gervaise

et dans Sait-on jamais… ; et Maria Schell vient d’incarner une Gervaise sensible et touchante.

sensible et touchante.

Et après Une vie

Et après Une vie tout semble s’arrêter, ou se ralentir plutôt ; ce sera pour tous une lente décrue, des films alimentaires, des dramatiques télévisées. Maria Schell

tout semble s’arrêter, ou se ralentir plutôt ; ce sera pour tous une lente décrue, des films alimentaires, des dramatiques télévisées. Maria Schell est morte dans la misère ; Astruc

est morte dans la misère ; Astruc  n’a plus rien tourné depuis vingt ans et s’est tourné vers la littérature, Marquand est mort, lui aussi, en 2000, mais était complètement oublié…

n’a plus rien tourné depuis vingt ans et s’est tourné vers la littérature, Marquand est mort, lui aussi, en 2000, mais était complètement oublié…

Est-ce que la pesante malédiction du roman de Maupassant – un des plus tristes d’un auteur qui est tout, sauf gai – leur a porté malheur…? Ou est-ce l’irruption de la Nouvelle Vague – une malédiction, elle aussi – qui les a fait disparaître ?

– un des plus tristes d’un auteur qui est tout, sauf gai – leur a porté malheur…? Ou est-ce l’irruption de la Nouvelle Vague – une malédiction, elle aussi – qui les a fait disparaître ?

J’ai revu le film hier soir, dont je n’avais guère qu’un souvenir presque cinquantenaire et qui est passé à petit bruit sur TV5 Monde.

Je ne puis dire que j’ai été déçu, mais je n’ai pas retrouvé, d’assez loin, l’impression qu’il m’avait fait, sans doute parce que, depuis lors, j’ai lu et relu le roman de Guy de Maupassant,

Je ne puis dire que j’ai été déçu, mais je n’ai pas retrouvé, d’assez loin, l’impression qu’il m’avait fait, sans doute parce que, depuis lors, j’ai lu et relu le roman de Guy de Maupassant, qui est bien plus noir, bien plus ample et bien plus désespérant. Et qui donc impressionne bien davantage.

qui est bien plus noir, bien plus ample et bien plus désespérant. Et qui donc impressionne bien davantage.

Car dans la Normandie d’Alexandre Astruc, grasse, molle et prospère l’accent est mis avant tout sur la catastrophique union de Jeanne Dandieu (Maria Schell)

Car dans la Normandie d’Alexandre Astruc, grasse, molle et prospère l’accent est mis avant tout sur la catastrophique union de Jeanne Dandieu (Maria Schell) et de Julien de Lamare (Christian Marquand)

et de Julien de Lamare (Christian Marquand) , sur les frasques et la veulerie d’un Julien bestial, sombre, sanguin, vineux et la naïveté de sa femme. Et le film s’achève sur la mort de Julien, assassiné par son ami Fourcheville (Ivan Desny)

, sur les frasques et la veulerie d’un Julien bestial, sombre, sanguin, vineux et la naïveté de sa femme. Et le film s’achève sur la mort de Julien, assassiné par son ami Fourcheville (Ivan Desny) , mari trompé et cocu violent. La vie de Jeanne paraît alors reprendre un cours paisible et confiné. Le roman se poursuit sur de nombreuses années suivantes, sur les frasques et les débauches de Paul, l’enfant si aimé, qui va peu à peu ruiner sa mère. En d’autres termes, il n’y a ni répit, ni douceur. Du vrai Maupassant,

, mari trompé et cocu violent. La vie de Jeanne paraît alors reprendre un cours paisible et confiné. Le roman se poursuit sur de nombreuses années suivantes, sur les frasques et les débauches de Paul, l’enfant si aimé, qui va peu à peu ruiner sa mère. En d’autres termes, il n’y a ni répit, ni douceur. Du vrai Maupassant, donc.

donc.

Alexandre Astruc

Alexandre Astruc et son co-scénariste, Roland Laudenbach ont donc largement coupé ; peut-être parce qu’en 1958 le pessimisme excessif n’était pas trop praticable et qu’il fallait une sorte de happy end, même de façon parcimonieuse. La distribution était, en revanche, extrêmement réussie : Maria Schell

et son co-scénariste, Roland Laudenbach ont donc largement coupé ; peut-être parce qu’en 1958 le pessimisme excessif n’était pas trop praticable et qu’il fallait une sorte de happy end, même de façon parcimonieuse. La distribution était, en revanche, extrêmement réussie : Maria Schell a un joli visage fragile de victime-née et Christian Marquand,

a un joli visage fragile de victime-née et Christian Marquand, viveur, botté, sauvage, possède dans sa dégaine un zeste de la veulerie brutale qui va jusqu’à la haine de soi, ce qui est parfaite illustration du personnage ; Antonella Lualdi,

viveur, botté, sauvage, possède dans sa dégaine un zeste de la veulerie brutale qui va jusqu’à la haine de soi, ce qui est parfaite illustration du personnage ; Antonella Lualdi, qui mourra avec son amant Julien est, en femme mariée, exactement comme elle était la jeune fille Mathilde de La Môle dans Le Rouge et le Noir

qui mourra avec son amant Julien est, en femme mariée, exactement comme elle était la jeune fille Mathilde de La Môle dans Le Rouge et le Noir d’Autant-Lara

d’Autant-Lara : et j’ai la faiblesse de citer ce que j’ai naguère écrit pour la caractériser : exaltée, pleine d’esprit et pétillante d’intelligence, audacieuse, téméraire, altière, écervelée, masochiste.

: et j’ai la faiblesse de citer ce que j’ai naguère écrit pour la caractériser : exaltée, pleine d’esprit et pétillante d’intelligence, audacieuse, téméraire, altière, écervelée, masochiste.

C’est donc bien, mais ça manque un peu de profondeur ; les paysages sont ventés et pluvieux à souhait, mais les scènes en studio sont trop visibles, les personnages secondaires (la servante Rosalie/Pascale Petit, le père de Jeanne/Louis Arbessier, sa mère/Marie-Hélène Dasté) manquent de substance et fait défaut, donc, l’effrayant pessimisme intrinsèque de Maupassant. Pour autant, ça vaut d’être vu… Surtout de l’avoir été.

Pour autant, ça vaut d’être vu… Surtout de l’avoir été.