Lumière d’été.

Lumière d’été.

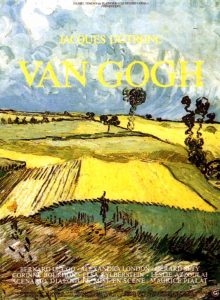

Les soixante-sept derniers jours de la vie de Vincent van Gogh (Jacques Dutronc) jetés à la figure du spectateur par Maurice Pialat avec une sorte de brutalité magnifique et un étrange film trop long. D’abord, si l’on n’a pas quelques lumières sur l’itinéraire du peintre, que comprend-on en voyant descendre du train le 20 mai 1890 à Auvers sur Oise un vagabond lunaire ? Un vagabond qui prend pension à la modeste auberge Ravoux et qui s’incruste peu à peu dans la famille du docteur Gachet (Gérard Séty), médecin désinvolte, ami des impressionnistes et collectionneur avide, qui a promis à Théo van Gogh (Bernard Le Coq) de s’occuper de son frère Vincent, qui vient à peine de sortir de l’asile d’aliénés de Saint Rémy de Provence.

Comme souvent Pialat demande au spectateur de faire un effort ; un effort de culture et de recherche historique sans doute, mais aussi et surtout un effort d’accommodation avec les personnages qu’il présente : on n’entre pas comme ça dans son cinéma et si on n’en est pas content, on n’a qu’à se faire voir ailleurs (ou, comme on dit en Provence, aller chez le contentier où on achète pour deux sous de contentement). À preuve la structuration hachée, brutale du film, à la limite de la rudesse : à quelques exceptions près, sur quoi je reviendrai, Van Gogh est bâti sur des séquences courtes, qui ne sont pas toujours directement reliées entre elles et dont la survenue n’est pas toujours forcément justifiée par le récit. Séquences qui sont avant tout des coups de projecteur sur les dernières semaines de la vie du peintre dans une fin de printemps et un début d’été lumineux.

Comme souvent Pialat demande au spectateur de faire un effort ; un effort de culture et de recherche historique sans doute, mais aussi et surtout un effort d’accommodation avec les personnages qu’il présente : on n’entre pas comme ça dans son cinéma et si on n’en est pas content, on n’a qu’à se faire voir ailleurs (ou, comme on dit en Provence, aller chez le contentier où on achète pour deux sous de contentement). À preuve la structuration hachée, brutale du film, à la limite de la rudesse : à quelques exceptions près, sur quoi je reviendrai, Van Gogh est bâti sur des séquences courtes, qui ne sont pas toujours directement reliées entre elles et dont la survenue n’est pas toujours forcément justifiée par le récit. Séquences qui sont avant tout des coups de projecteur sur les dernières semaines de la vie du peintre dans une fin de printemps et un début d’été lumineux.

Des coups de projecteur ou, plus exactement, des tableaux. Parce que, s’il y a une qualité extraordinaire dans le film de Maurice Pialat, c’est la beauté continuelle des images toutes composées – cadre, lumière, couleurs – avec un soin bouleversant. Pour moi qui suis assez indifférent à la peinture et qui n’ai jamais trouvé celle de Vincent van Gogh intéressante (et j’irai même jusqu’à écrire que je la trouve assez hideuse), cette composition qui touche tous les décors, toutes les atmosphères du film est une grande révélation. Qu’il s’agisse de simples natures mortes disposées ici et là (mais dont on perçoit, en regardant bien l’écran combien sont importantes ces trois pommes disposées ici plutôt que là), des grisailles des déjeuners à l’auberge Ravoux, de la lumière calme du jardin du docteur Gachet, de la fluidité des scènes sur les berges de l’Oise, de la houle dorée des blés mûrs, du charivari des couleurs lors de la nuit passée au bordel, on est abasourdi, peut-être même un peu écrasé par cette qualité du regard…

On sait au moins depuis L’important c’est d’aimer quel acteur extraordinaire peut être Jacques Dutronc, capable de porter dans son sourire et dans ses yeux toute la détresse du monde ; et on regrette bien que le talent de Bernard Le Coq n’ait pas été davantage apprécié des réalisateurs ; j’ai aussi trouvé Gérard Séty bien meilleur que d’habitude (notamment que dans Les espions de Clouzot qu’il contribuait à plomber sévèrement)… La beauté d’Elsa Zylberstein est exceptionnelle et Alexandra London, qui interprète la fille du docteur Gachet, qui va devenir la maîtresse de Van Gogh est fraîche à ravir.

Et malgré toutes ces qualités je ne marche pas tout à fait ; parce qu’il me semble qu’il y a des défauts de construction (ainsi la séquence quasi finale de la nuit au bordel, démesurément longue par rapport à d’autres épisodes et dont je n’ai pas bien compris le sens profond), parce qu’il me semble que Pialat fait entrer trop de choses dans son film, parce que on n’a pas le temps de se les assimiler, parce que, sans doute, je suis un esprit un peu trop lent pour les fulgurances du cinéaste.

Mais une oeuvre superbe, parcourue d’émotion, de fièvre, d’intensité. Comment n’ai-je pas aimé Pialat plus tôt et plus fort ?