Il est tout de même assez invraisemblable qu’un réalisateur comme John Boorman , auteur de Délivrance

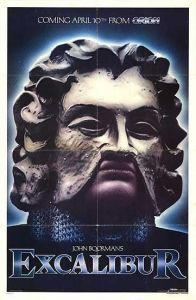

, auteur de Délivrance et d’Excalibur

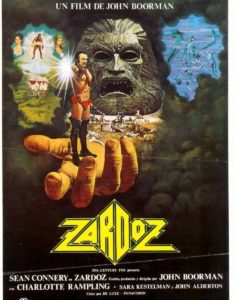

et d’Excalibur , qui sont des films importants, intelligents, profonds, ait pu tourner ce Zardoz

, qui sont des films importants, intelligents, profonds, ait pu tourner ce Zardoz qui fait alterner, chez ses spectateurs, l’ennui, la dérision et, bien souvent, le fou-rire apitoyé. Tout cinéaste est certes capable de ratages absolus, Renoir

qui fait alterner, chez ses spectateurs, l’ennui, la dérision et, bien souvent, le fou-rire apitoyé. Tout cinéaste est certes capable de ratages absolus, Renoir avec Le Testament du Docteur Cordelier

avec Le Testament du Docteur Cordelier , Pagnol

, Pagnol avec La belle meunière

avec La belle meunière , Huston

, Huston avec Victory

avec Victory , Polanski

, Polanski avec What ?

avec What ? , Risi

, Risi avec Le Bon roi Dagobert

avec Le Bon roi Dagobert , mais il est peu de choses aussi ridicules que Zardoz

, mais il est peu de choses aussi ridicules que Zardoz .

.

Pourtant ça ne commence pas mal, et Zardoz, le masque volant qui descend du ciel sur des contrées inhospitalières, farouches, à peine éclairées par un pâle soleil, pour baroque qu’il est, met d’emblée le spectateur dans un univers assez bluffant. Et de ce masque figé jaillissent des brassées de fusils pour tuer les brutes qui se multiplient et sont légion ; c’est pourquoi Zardoz a fait don de l’arme. L’arme est le Bien, le pénis est le Mal, le fléau qui crache les semences qui répandent le fléau de la vie sur terre. Mais l’arme crache la mort et purifie la Terre des brutes abjectes !

Pourtant ça ne commence pas mal, et Zardoz, le masque volant qui descend du ciel sur des contrées inhospitalières, farouches, à peine éclairées par un pâle soleil, pour baroque qu’il est, met d’emblée le spectateur dans un univers assez bluffant. Et de ce masque figé jaillissent des brassées de fusils pour tuer les brutes qui se multiplient et sont légion ; c’est pourquoi Zardoz a fait don de l’arme. L’arme est le Bien, le pénis est le Mal, le fléau qui crache les semences qui répandent le fléau de la vie sur terre. Mais l’arme crache la mort et purifie la Terre des brutes abjectes !

Voilà qui commence à merveille et qui fait songer à Borges (dans Fictions) : Les miroirs comme la copulation sont abominables car ils multiplient le nombre des Humains. Du pur (!) catharisme !

(dans Fictions) : Les miroirs comme la copulation sont abominables car ils multiplient le nombre des Humains. Du pur (!) catharisme !

Et puis plus rien. Un prêchi-prêcha ridicule, un Sean Connery

Et puis plus rien. Un prêchi-prêcha ridicule, un Sean Connery aux moustaches à la Tarass Boulba, à la barboteuse couche-culotte sidérante, qui court un peu partout en paraissant ne rien comprendre à ce qui lui arrive alors qu’il apparaîtra in fine que c’est un redoutable malin, créé pour mettre fin au meilleur des mondes.

aux moustaches à la Tarass Boulba, à la barboteuse couche-culotte sidérante, qui court un peu partout en paraissant ne rien comprendre à ce qui lui arrive alors qu’il apparaîtra in fine que c’est un redoutable malin, créé pour mettre fin au meilleur des mondes.

Vivent dans une sorte de thébaïde très enquiquinante une tripotée d‘Élus, dont la situation d’immortalité n’apparaît que graduellement comme insupportable et dont les manigances sont bien exaspérantes. Bémol à ce jugement acerbe, la très seyante tenue des jeunes femmes, petit haut tricoté très échancré, foulard noué élégamment sur quelques frais minois (Charlotte Rampling

Vivent dans une sorte de thébaïde très enquiquinante une tripotée d‘Élus, dont la situation d’immortalité n’apparaît que graduellement comme insupportable et dont les manigances sont bien exaspérantes. Bémol à ce jugement acerbe, la très seyante tenue des jeunes femmes, petit haut tricoté très échancré, foulard noué élégamment sur quelques frais minois (Charlotte Rampling était décidément sublime il y a trente-cinq ans). Il y a aussi des endormis et une ribambelle de vieillards gâteux et glougloutants, les rebelles qui ont été punis de vieillissement accéléré.

était décidément sublime il y a trente-cinq ans). Il y a aussi des endormis et une ribambelle de vieillards gâteux et glougloutants, les rebelles qui ont été punis de vieillissement accéléré.

Tout ça existe parce qu’une sorte d’aristocratie scientifique, pour sauvegarder les acquis de la Civilisation, devant la montée inéluctable des Barbares, a décidé de fonder une communauté privilégiée et éternelle ; il y avait des idées à creuser, par là : comment faire pour sauver le Savoir lorsque le frontières s’écroulent ? Le Moyen-Âge a eu une réponse plus modeste : il recopie, sans toujours les comprendre, les grandes œuvres de la connaissance antique : c’est un des motifs du Nom de la rose

Tout ça existe parce qu’une sorte d’aristocratie scientifique, pour sauvegarder les acquis de la Civilisation, devant la montée inéluctable des Barbares, a décidé de fonder une communauté privilégiée et éternelle ; il y avait des idées à creuser, par là : comment faire pour sauver le Savoir lorsque le frontières s’écroulent ? Le Moyen-Âge a eu une réponse plus modeste : il recopie, sans toujours les comprendre, les grandes œuvres de la connaissance antique : c’est un des motifs du Nom de la rose ; c’est aussi le sujet d’un remarquable roman de science-fiction, Un cantique pour Leibovitz, de Walter Miller. Zardoz

; c’est aussi le sujet d’un remarquable roman de science-fiction, Un cantique pour Leibovitz, de Walter Miller. Zardoz , bien dans l’air du temps des années 70, fait dans la dénonciation antitotalitaire, mais c’est bien sommaire.

, bien dans l’air du temps des années 70, fait dans la dénonciation antitotalitaire, mais c’est bien sommaire.

La fin du film rehausse un peu le reste : Boorman compose de bien belles images de tuerie ; mais ça ne parvient tout de même pas à tirer son truc au dessus du marécage où il a sombré corps et biens.

compose de bien belles images de tuerie ; mais ça ne parvient tout de même pas à tirer son truc au dessus du marécage où il a sombré corps et biens.