Massacre champêtre bon enfant.

Massacre champêtre bon enfant.

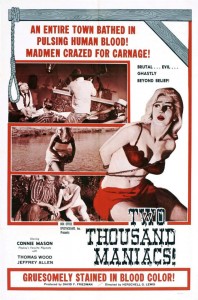

Ça fait bien des années que ce titre magnifique de 2000 maniaques, sardonique et inquiétant me trottait dans la tête. J’en avais lu, au temps jadis, dans je ne sais quelle revue de cinéma parallèle, un éloge déterminé, j’en avais apprécié le sujet – le massacre par toute la population d’une bourgade d’Arkansas de malheureux Yankees égarés – et je savais que son réalisateur, Herschell Gordon Lewis était considéré comme le créateur du cinéma gore.

Un peu par hasard, je suis tombé sur le film, qui date de 1964, édité par Mad movies de façon minimale (version originale non sous-titrée ou version française ; pas un supplément) mais à l’image correcte. Qu’est-ce que ça vaut ?

On a toujours du mal à juger avec un tant soit peu d’objectivité un film dont on s’est fait un mythe pendant des années (un tout petit mythe, à dire vrai) et qu’on découvre alors que l’envie était à peu près épuisée, pour avoir trop attendu. Et par ailleurs il faut vite indiquer que ce genre de film ne peut intéresser que les amateurs d’archéologie cinématographique du sous-genre, estimable mais limité, du film gore et que les violences, découpages, écartèlements, éventrations montrés à l’écran ne sont que de la gnognote par rapport à ceux que l’on a vu dans les séries Saw ou Hostel : les effets spéciaux ont fait depuis cinquante ans de sacrés avancées et notre capacité visuelle à accepter l’insoutenable en a fait tout autant : on n’arrête pas le progrès.

On a toujours du mal à juger avec un tant soit peu d’objectivité un film dont on s’est fait un mythe pendant des années (un tout petit mythe, à dire vrai) et qu’on découvre alors que l’envie était à peu près épuisée, pour avoir trop attendu. Et par ailleurs il faut vite indiquer que ce genre de film ne peut intéresser que les amateurs d’archéologie cinématographique du sous-genre, estimable mais limité, du film gore et que les violences, découpages, écartèlements, éventrations montrés à l’écran ne sont que de la gnognote par rapport à ceux que l’on a vu dans les séries Saw ou Hostel : les effets spéciaux ont fait depuis cinquante ans de sacrés avancées et notre capacité visuelle à accepter l’insoutenable en a fait tout autant : on n’arrête pas le progrès.

Il y a toutefois d’excellentes idées dans 2000 maniaques : d’abord cette idée de la vengeance, intense, sans état d’âme, déculpabilisée : la population de la bourgade, qui s’appelle Pleasantvalley a été massacrée et torturée par les Nordistes en avril 1865 ; cent ans plus tard, en avril 1965, les Confédérés ont mijoté leur revanche et les pauvres Yankees attirés subrepticement au fond du filet vont comprendre leur douleur.

Puis cette idée, toujours grisante, d’associer toute une communauté, hommes, femmes, enfants et vieillards, sages ménagères et voraces gourgandines, bourgeois et prolétaires, riches et pauvres dans un secret bien partagé et bien gardé : on songe aux excellents Wicker man et Œil du malin pour la veine tragique, ou même à The Truman show dans un style plus léger : il y a toujours quelque chose d’intéressant à regarder un ensemble d’individus qui partagent les mêmes codes toiser l’étranger qui perd pied et ne comprend rien à ce qui lui arrive.

Puis cette idée, toujours grisante, d’associer toute une communauté, hommes, femmes, enfants et vieillards, sages ménagères et voraces gourgandines, bourgeois et prolétaires, riches et pauvres dans un secret bien partagé et bien gardé : on songe aux excellents Wicker man et Œil du malin pour la veine tragique, ou même à The Truman show dans un style plus léger : il y a toujours quelque chose d’intéressant à regarder un ensemble d’individus qui partagent les mêmes codes toiser l’étranger qui perd pied et ne comprend rien à ce qui lui arrive.

Et encore l’atmosphère de joie sadique qui s’est emparée de tous les villageois : « ni oubli, ni pardon », comme disent sur tous les murs de Paris certaines grandes consciences ; les grands-mères s’esclaffent autant que les petits-enfants lorsque, enfilé dans un tonneau hérissé de longues pointes, un Yankee est précipité du haut d’une colline ; ou qu’une pauvre fille terrifiée ligotée guette le rocher qui va l’écraser lorsque les lanceurs de balles de base-ball auront atteint la cible qui fera basculer le dispositif meurtrier… On se croirait presque au défunt jeu télévisé Intervilles avec un maire en Guy Lux monstrueux.

Et enfin une musique country absolument parfaite, pour qui aime guitare et banjo alliés et ajustés, comme au début de Délivrance. Rythme, frénésie, mécanisme de la mélodie, tout cela apparié à la cruauté des images.

Mais il faut tout de même ne pas porter bien haut 2000 maniaques ; d’abord parce que pour deux des Yankees qui ont pu s’enfuir, il y a un happy end parfaitement déplaisant (avec, même, la complicité de la police locale alors qu’en bonne logique horrifique celle-ci devrait être complice des tueurs – revoir Massacre à la tronçonneuse). Puis parce que, finalement, les vengeurs de Pleasant valley ne sont que des ectoplasmes, surgis, cent ans après, de nulle part – ou de l’Enfer, si l’on veut – un peu comme les paroissiens des Trois messes basses des Lettres de mon moulin.

C’est bien décevant.