Il y a des films qui ont un succès plus lacrymal qu’artistique. Ce fut par exemple le cas, en 1970 de la bluette Love story qui a fait couler le rimmel de quelques millions de péronnelles sentimentales. La fin du siècle n’a pas changé cette tendance à l’émotion grand format et, en 1997, Titanic a fait pleurer les filles (et peut-être même les garçons) de celles qui avaient frémi d’émotion (et d’aise, aussi, donc) devant la pauvre Ali MacGraw mourant de leucémie dans les bras de Ryan O’Neal sous la musique en caramel de Francis Lai.

Dans le film d’Arthur Hiller, un jeune homme riche s’amourachait d’une jeune fille modeste. Dans Titanic c’est le contraire mais c’est pareil : prince et bergère, princesse et berger, c’est interchangeable. Il y a en plus, bien entendu, la certitude d’une catastrophe collective, une histoire effroyable connue de tous, des effets spéciaux et des moyens à la mesure d’un budget considérable et toutes les ficelles dramaturgiques que l’on peut tirer de la juxtaposition sur le gros paquebot, de personnalités dissemblables, caractéristiques, odieuses ou généreuses, courageuses ou lâches, des marins, des enfants, des officiers, des soutiers, des salauds et des héros.

Sur ce dernier point, déjà, je dis ma déception : les bons films-catastrophe (La tour infernale par exemple) sont ceux qui présentent et approfondissent des tas de personnages qu’on suivra ensuite avec sympathie ou antipathie, dont on partagera les craintes et les espérances, qui donneront en quelque sorte, un peu de chair et de substance au véritable sujet qui est, en soi, la catastrophe. Ceci n’exclut évidemment pas que certains protagonistes se détachent et deviennent le ou les héros du film, mais il y a des arrière-plans qui permettent donc de mettre en valeur les premiers sujets.

Sur ce dernier point, déjà, je dis ma déception : les bons films-catastrophe (La tour infernale par exemple) sont ceux qui présentent et approfondissent des tas de personnages qu’on suivra ensuite avec sympathie ou antipathie, dont on partagera les craintes et les espérances, qui donneront en quelque sorte, un peu de chair et de substance au véritable sujet qui est, en soi, la catastrophe. Ceci n’exclut évidemment pas que certains protagonistes se détachent et deviennent le ou les héros du film, mais il y a des arrière-plans qui permettent donc de mettre en valeur les premiers sujets.

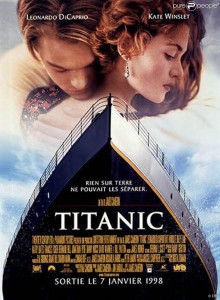

L’histoire d’amour qui réunit Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet), dans sa niaiserie prétendument audacieuse (et donc d’une infinie vertueuse conformité aux codes des romans roses et du politiquement correct) prend malheureusement tellement de place qu’elle estompe complètement le comportement de tous les autres voyageurs, à la toute mince exception du fiancé de Rose, Caledon Hockley (Billy Zane) et de son âme damnée Lovejoy (David Warner) ; d’autant que le film est absolument pollué par les séquences qui se situent en 1996 et les retrouvailles avec Rose, alors centenaire (Gloria Stuart) absolument dénuées de tout intérêt, sans doute conçues pour qu’on y puisse voir le retour à la mer du diamant bleu pieusement conservé par la vieillarde : une des images les plus grotesques de l’histoire du cinéma (qui n’en manque pas, il est vrai).

L’histoire d’amour qui réunit Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet), dans sa niaiserie prétendument audacieuse (et donc d’une infinie vertueuse conformité aux codes des romans roses et du politiquement correct) prend malheureusement tellement de place qu’elle estompe complètement le comportement de tous les autres voyageurs, à la toute mince exception du fiancé de Rose, Caledon Hockley (Billy Zane) et de son âme damnée Lovejoy (David Warner) ; d’autant que le film est absolument pollué par les séquences qui se situent en 1996 et les retrouvailles avec Rose, alors centenaire (Gloria Stuart) absolument dénuées de tout intérêt, sans doute conçues pour qu’on y puisse voir le retour à la mer du diamant bleu pieusement conservé par la vieillarde : une des images les plus grotesques de l’histoire du cinéma (qui n’en manque pas, il est vrai).

La caractérisation des deux héros ne fait évidemment pas dans la dentelle. La jeune femme, en avance sur son temps, apprécie Monet, Degas, les impressionnistes et, avant tout le monde a perçu le génie (??) de Picasso ; elle est évidemment en révolte contre son milieu (il est vrai que la veulerie arrogante de son fiancé est vraiment gratinée) ; elle est désintéressée, passionnée, courageuse. Le jeune homme, qui a du talent artistique, est charmeur, chanceux, séduisant, hardi, inventif. C’est un conte de fées héroïque (les héros sont seuls contre tous) et tragique. Cucul-la-praline, en tout cas.

C’est dommage parce que les seules images du naufrage sont extrêmement spectaculaires et que James Cameron a pu bénéficier de gros moyens pour le reconstituer. Mais sur les 3 heures et quart que dure le film, que de place perdue ! Le choc avec l’iceberg ne survient qu’au bout d’1h40 et la dernière demi-heure, après l’engloutissement du paquebot, tire à la ligne. Reste, si je compte bien (ce dont je ne suis pas sûr) 1h et quart d’effets dramatiques. Mes souvenirs très vagues de Atlantique, latitude 41° sont ceux d’une plus juste proportion entre les préliminaires et l’action…

C’est dommage parce que les seules images du naufrage sont extrêmement spectaculaires et que James Cameron a pu bénéficier de gros moyens pour le reconstituer. Mais sur les 3 heures et quart que dure le film, que de place perdue ! Le choc avec l’iceberg ne survient qu’au bout d’1h40 et la dernière demi-heure, après l’engloutissement du paquebot, tire à la ligne. Reste, si je compte bien (ce dont je ne suis pas sûr) 1h et quart d’effets dramatiques. Mes souvenirs très vagues de Atlantique, latitude 41° sont ceux d’une plus juste proportion entre les préliminaires et l’action…

Il y a eu presque 21 millions de spectateurs en France pour voir ça ; et 20 millions et demi pour Bienvenue chez les ch’tis. Tout cela est glaçant.