Le petit oiseau va sortir.

Le petit oiseau va sortir.

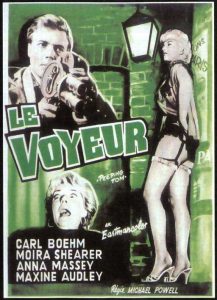

Je trouve que Michael Powell a rudement bien fait de se séparer, à compter de ce film, avec son encombrant farfelu scénariste Emeric Pressburger qui l’a amené à réaliser un paquet de films naïfs (comme Les chaussons rouges), grandiloquents (comme Le narcisse noir) ou burlesques (comme Colonel Blimp). Sans rien perdre de son grand talent de metteur en images, de sa virtuosité dans les mouvements de caméra et de son goût (sans doute même excessif) pour les chatoiements de couleurs, Powell filme enfin une histoire intéressante, souvent angoissante et quelquefois profonde.

Il ne m’étonnerait d’ailleurs pas que ce roublard d’Alfred Hitchcock ait emprunté à Powell, dont Le voyeur date de 1960, bon nombre des éléments d’un de ses films les plus satisfaisants (oserai-je écrire les moins surfaits ?), Frenzy, qui date de 1972 où un autre tueur en série ravage les calmes perspectives urbaines londoniennes en zigouillant toutes les jouvencelles qui passent à portée de sa main. À preuve la présence dans les deux films de l’excellente actrice Anna Massey, au museau de musaraigne intelligente, qui survit chez Powell mais trépasse chez Hitchcock.

Comparaison n’est pas raison ; Le voyeur est d’une tonalité beaucoup plus sombre que Frenzy, dont l’intrigue est davantage policière. Chez Powell, tout l’intérêt se concentre autour du singulier personnage de Mark Lewis (Karlheinz Böhm, frais rescapé de la série des Sissi, où il interprétait le jeune François-Joseph), jeune homme de sage apparence, au visage et au comportement de fiancé idéal, mais qui, parallèlement, paraît arrondir ses fins de mois (et davantage encore se donner des frissons scabreux) en photographiant, à ses moments perdus, de jeunes femmes de vertu peu farouche. Ici une parenthèse pour se remémorer ce que l’industrie de la photo porno clandestine a pu apporter au cinéma, depuis Quai des Orfèvres (la belle Dora/Simone Renant), jusqu’à On ne meurt que deux fois (Jean-Loup/Gérard Darmon) en passant par L’important c’est d’aimer (Servais/Fabio Testi). Fermons la parenthèse.

Comparaison n’est pas raison ; Le voyeur est d’une tonalité beaucoup plus sombre que Frenzy, dont l’intrigue est davantage policière. Chez Powell, tout l’intérêt se concentre autour du singulier personnage de Mark Lewis (Karlheinz Böhm, frais rescapé de la série des Sissi, où il interprétait le jeune François-Joseph), jeune homme de sage apparence, au visage et au comportement de fiancé idéal, mais qui, parallèlement, paraît arrondir ses fins de mois (et davantage encore se donner des frissons scabreux) en photographiant, à ses moments perdus, de jeunes femmes de vertu peu farouche. Ici une parenthèse pour se remémorer ce que l’industrie de la photo porno clandestine a pu apporter au cinéma, depuis Quai des Orfèvres (la belle Dora/Simone Renant), jusqu’à On ne meurt que deux fois (Jean-Loup/Gérard Darmon) en passant par L’important c’est d’aimer (Servais/Fabio Testi). Fermons la parenthèse.

Le pauvre Mark a l’esprit tout empuanti des expériences révoltantes subies dès son enfance sous la coupe de son affreux savant de père, fasciné par la douleur, la peur et sa représentation. Ce genre d’éducation ne peut que laisser des traces irrémédiables et conduire à une sexualité déviante et irrépressible. Ce que filme le malade, à la fois l’enregistrement, les instruments de cet enregistrement et leur support pelliculaire, tout cela confondu, est le support et le but même de la jouissance : pouvoir à l’infini se repasser les scènes d’horreur est une forme de toute-puissance sexuelle. C’est certainement bien vu, d’autant mieux que cela se passe dans l’atmosphère puritaine de l’Angleterre de 1960 où la frustration et la névrose font florès.

Le scénario est assez élaboré pour tenir en haleine le spectateur, à tout le moins jusqu’aux dix dernières minutes, qui sont complètement bâclées et où Frank se suicide orgasmiquement en filmant lui-même sa terreur devant la pauvre Helen (Anna Massey) à la fois terrifiée et pitoyable. Il y a un intéressant personnage, celui de la mère d’Helen (Maxine Audley) alcoolique, aveugle et intuitive qui a bien senti d’emblée que quelque chose ne tourne pas rond chez Mark. Et il y a bien aussi la mise en place de ce vieux truc qui fait frémir depuis que notre vieil ami Charles Perrault l’a introduit dans Barbe bleue : c’est la femme aimante – ici en ouvrant la chambre interdite, là en mettant en route le projecteur qui montrera les crimes – c’est la femme aimante qui dévoile l’horreur de l’homme qu’elle aime. Voilà qui est éminemment moral !