Stupeur et tremblements.

Stupeur et tremblements.

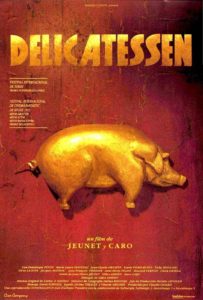

À ce moment-là, personne ne s’est méfié. Dans un pays plutôt réticent aux innovations et qui n’a pas vraiment la tête au fantastique, ni même le plus souvent à l’onirisme, voilà qu’éclatait sur les écrans et remportait un succès critique et public inattendu et considérable, un film qui ne ressemblait à rien de connu, conçu par deux réalisateurs anonymes. Un film qui, en plus, n’était interprété par aucune des têtes d’affiche censées remplir les salles, mais par des trognes judicieusement choisies, qui ancraient ainsi facilement le film dans l’imaginaire.

On peut reprocher bien des choses à Delicatessen, comme on peut en reprocher, de la même façon et sur le même ton, à La cité des enfants perdus et plus tard au Fabuleux destin d’Amélie Poulain (réalisé par le seul Jean-Pierre Jeunet) des tics un peu fatigants à la longue, une façon de filmer avec des angles torturés, des gros plans excessifs, un montage violent, une lumière confinée dans le brun et le jaune. Sensation de malaise, omniprésence de la rouille, de la crasse, des engrenages graisseux, des ustensiles archaïques. Voilà qui tient, il est vrai de l’esprit de système, qui n’est pas ce qu’il y a de mieux et qui explique sans doute l’insuccès des derniers films de Jeunet, Micmacs à tire-larigot et L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet.

On peut reprocher bien des choses à Delicatessen, comme on peut en reprocher, de la même façon et sur le même ton, à La cité des enfants perdus et plus tard au Fabuleux destin d’Amélie Poulain (réalisé par le seul Jean-Pierre Jeunet) des tics un peu fatigants à la longue, une façon de filmer avec des angles torturés, des gros plans excessifs, un montage violent, une lumière confinée dans le brun et le jaune. Sensation de malaise, omniprésence de la rouille, de la crasse, des engrenages graisseux, des ustensiles archaïques. Voilà qui tient, il est vrai de l’esprit de système, qui n’est pas ce qu’il y a de mieux et qui explique sans doute l’insuccès des derniers films de Jeunet, Micmacs à tire-larigot et L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet.

On peut reprocher bien des choses, donc, mais on ne peut pas évacuer, encore moins mépriser, l’extraordinaire inventivité visuelle des réalisateurs, cette façon de faire intervenir dans le film des dizaines et des dizaines d’images surprenantes, confondantes, séduisantes. D’avoir des dizaines d’idées à chaque minute (presque un peu trop d’ailleurs, c’est une des racines du problème), de créer des univers qui paraissent à la fois très proches et très étrangers. Qu’on veuille bien comparer le monde angoissant de Delicatessen et celui, tout autant glaçant de Seul contre tous de Gaspar Noé. L’un et l’autre montrent ces immeubles minables, ces atmosphères glauques, ces éclairages jaunâtres, ces cages d’escalier désolées ; mais dans le second, on est dans la banalité du Mal, dans l’évidence épouvantable de la médiocrité ; dans le premier, on se balade dans un monde fantastique et cauchemardesque.

Dans un monde parallèle où la nourriture est devenue objet unique d’importance et de survie, il y a cet immeuble impossible où cohabitent de singuliers personnages ; mais après tout sommes-nous certains que dans notre propre immeuble, ces bizarres compagnons de tel ou tel étage n’ont pas de semblables bizarreries que ces deux frères (Rufus et Jacques Mathou) qui construisent des boîtes à meuglements, ou cet exclusif consommateur de grenouilles et d’escargots (Howard Vernon) ? Va savoir ! Tel le démon Asmodée qui dans la nouvelle de Crébillon soulève le toit des maisons pour mirer ce qui s’y passe ou Georges Pérec qui propose la physiologie d’un immeuble dans La vie, mode d’emploi, le spectateur explore le spectre.

Le bât blesse tout de même un peu au bout d’une petite heure, ce qui est le risque de ce genre de films fondés moins sur une histoire que par une atmosphère. Après avoir posé leur décor, Caro et Jeunet sont un peu embarrassés pour aller plus loin, faire avancer l’intrigue (qui n’a aucune espèce d’importance) et la conclure. La dernière demi-heure est donc languissante et les péripéties tirées par les cheveux.

Cela étant, les acteurs qu’on aime (Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon, Ticky Holgado, Jean-François Perrier, Rufus, Karin Viard), et la constante inventivité permettent qu’on aime bien, tout en voyant vite les limites de l’entreprise…