Deux sous d’amour.

Deux sous d’amour.

Combien de temps a-t-il fallu à René Clair pour ravaler ses préventions contre le cinéma parlant, pour comprendre que son refus du son et des dialogues était un combat perdu d’avance, emporté par le goût du public et davantage encore par la simple évidence ? Charmant, séduisant fantaisiste, bien doué par les fées de la création, il se méfiait comme la peste de ces innovations modernes qui lui paraissaient priver le cinéma, art nouveau, art moderne, art du 20ème siècle débutant et triomphant de ce qui faisait sa spécificité et sa magie : orientations surprenantes des caméras, lumières incroyables, poésies éclatantes du mouvement.

Cette crainte de voir le cinéma perdre son autonomie et devenir du théâtre filmé, prisonnier de l’intrigue et du dialogue est absolument sensible dès les premiers films parlants de Clair, lorsque, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il réalise Sous les toits de Paris, Le million, À nous la liberté qui donnent une place immense aux fantaisies et merveilles de la seule image.

Cette crainte de voir le cinéma perdre son autonomie et devenir du théâtre filmé, prisonnier de l’intrigue et du dialogue est absolument sensible dès les premiers films parlants de Clair, lorsque, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il réalise Sous les toits de Paris, Le million, À nous la liberté qui donnent une place immense aux fantaisies et merveilles de la seule image.

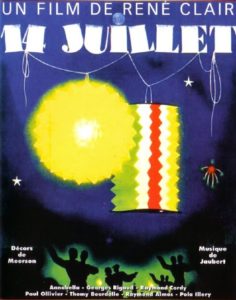

Mais qui commencent tout de même à sonner un peu creux. Cette vacuité sera encore plus sensible dans 14 juillet. Scénario d’une banalité affligeante, conformiste, prévisible : le brave Jean (George Rigaud), conducteur de taxi et la belle Anna (Annabella,vraiment ravissante) s’aiment de toute évidence ; la vilaine garce Pola (Pola Illery) dont Jean avait pu se débarrasser, revient dans sa vie. Méprises, quiproquos, suite de malentendus ; tout cela comme de juste. Et puis la vieille mère d’Anna meurt ; et Jean est tout proche de céder à la tentation de rejoindre le monde trouble des deux voyous Fernand (Thomy Bourdelle) et Charles (Raymond Aimos) ; et tutti quanti. On sait bien qu’au travers de péripéties minimales tout cela s’arrangera au mieux à la fin.

Mais qui commencent tout de même à sonner un peu creux. Cette vacuité sera encore plus sensible dans 14 juillet. Scénario d’une banalité affligeante, conformiste, prévisible : le brave Jean (George Rigaud), conducteur de taxi et la belle Anna (Annabella,vraiment ravissante) s’aiment de toute évidence ; la vilaine garce Pola (Pola Illery) dont Jean avait pu se débarrasser, revient dans sa vie. Méprises, quiproquos, suite de malentendus ; tout cela comme de juste. Et puis la vieille mère d’Anna meurt ; et Jean est tout proche de céder à la tentation de rejoindre le monde trouble des deux voyous Fernand (Thomy Bourdelle) et Charles (Raymond Aimos) ; et tutti quanti. On sait bien qu’au travers de péripéties minimales tout cela s’arrangera au mieux à la fin.

Les personnages sont d’une parfaite insignifiance aussi ; manifestement tout cela n’intéresse pas René Clair qui réserve son talent, sa virtuosité, même à ce qui le passionne : la prise de vues, où il excelle. Durant les quatre premières minutes du film, dépourvues de tout dialogue, la caméra se glisse, monte et descend les escaliers, s’insinue au milieu des immeubles biscornus qu’on imagine à Belleville ou à Ménilmontant (et qui ont été, en fait, créés en studio par Lazare Meerson et Alexandre Trauner) ; et puis, parce qu’on est le 13 juillet et que les petits bals de quartier fleurissent, Clair filme les couples, les valses et les javas avec le singulier talent de montrer en deux secondes la gaieté de ce soir-là, la tranquille insouciance de Paris où les jeunes amoureux se découvrent et où les vieux couples se réconcilient… C’est certainement dans ces séquences qu’est le meilleur du film, le plus rieur, le plus enchanté, le plus complice.

Mais lorsqu’on est en charge d’un tout petit sujet, frêle comme un moineau, et qu’on doit pourtant tenir l’heure et demie réglementaire, qu’est-ce qu’on peut faire sinon diluer jusqu’à l’extrême les péripéties évidentes et employer des trucs censés faire rire le populo bon enfant. Ainsi la récurrence un peu navrante de la Sainte famille respectable et indignée par ces amoureux qui s’embrassent dans tous les coins possibles, Sainte famille qui réapparaît à intervalles réguliers, modèle de vertu outragée et de frustration désespérante. Ce comique de répétition devait séduire les salles bonnes filles qui demandaient surtout au cinéma un peu de rêve et de rire. On n’est pas obligé aujourd’hui de le porter au crédit de René Clair qui alla ensuite tourner en Grande-Bretagne puis, pendant la Guerre, aux États-Unis. À son retour en France, il avait appris que le cinéma est bien plus que ce qu’il pensait ; mais malgré quelques belles inspirations (Les grandes manœuvres), c’était un peu tard, trop d’eau avait passé sous les ponts.