Il y a sûrement quelque chose un peu maléfique, assurément quelque chose de malsain dans l’atmosphère trop touffue de ce Sud profond des États-Unis, d’où nous arrivent, comme ça, des bouffées de haine et de dégoût, des histoires de folies et de frustrations qui surgissent au milieu des bayous, des tulipiers chargés de mousse espagnole, dans une atmosphère étouffante.

On songe aux horreurs de Angel heart d’Alan Parker, à la cruauté de Chut, chut, chère Charlotte de Robert Aldrich.

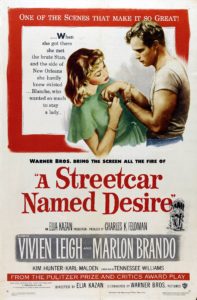

Et avant même tous ces films, le succès triomphal de Un tramway nommé Désir, qui donnera à Vivien Leigh son deuxième Oscar d’interprétation et son dernier triomphe et qui révélera au public l’extraordinaire talent de Marlon Brando. La force du récit est assez grande pour permettre d’oublier la théâtralité des dialogues et la façon finalement assez sage dont Elia Kazan filme un presque huis-clos, une histoire de névrose confinée dans deux pièces minables et un petit bout de trottoir de la Nouvelle Orléans.

Et avant même tous ces films, le succès triomphal de Un tramway nommé Désir, qui donnera à Vivien Leigh son deuxième Oscar d’interprétation et son dernier triomphe et qui révélera au public l’extraordinaire talent de Marlon Brando. La force du récit est assez grande pour permettre d’oublier la théâtralité des dialogues et la façon finalement assez sage dont Elia Kazan filme un presque huis-clos, une histoire de névrose confinée dans deux pièces minables et un petit bout de trottoir de la Nouvelle Orléans.

Blanche Dubois (Vivien Leigh) y rejoint, après plusieurs années de séparation sa soeur Stella (Kim Hunter) ; elles sont issues d’une de ces familles patriciennes du Sud profond, écrasées lors de la Guerre de sécession et condamnées par la victoire du Nord industrieux et rapace à péricliter et disparaître. On ne sait ni comment ni pourquoi Stella a épousé Stanley Kowalski (Marlon Brando) un ouvrier d’origine polonaise, violent, brutal, buveur, qui aime la castagne et le poker ; tout ce qu’on voit et comprend, c’est qu’elle lui est absolument assujettie sexuellement. Mais elle est aussi absolument attachée à sa sœur ; on ne verra que bien plus tard qu’elle en connaît les failles et les déséquilibres.

Blanche Dubois (Vivien Leigh) y rejoint, après plusieurs années de séparation sa soeur Stella (Kim Hunter) ; elles sont issues d’une de ces familles patriciennes du Sud profond, écrasées lors de la Guerre de sécession et condamnées par la victoire du Nord industrieux et rapace à péricliter et disparaître. On ne sait ni comment ni pourquoi Stella a épousé Stanley Kowalski (Marlon Brando) un ouvrier d’origine polonaise, violent, brutal, buveur, qui aime la castagne et le poker ; tout ce qu’on voit et comprend, c’est qu’elle lui est absolument assujettie sexuellement. Mais elle est aussi absolument attachée à sa sœur ; on ne verra que bien plus tard qu’elle en connaît les failles et les déséquilibres.

Aux yeux de tous, Blanche apparaît comme une jeune femme fragile, raffinée, un peu évaporée, dont la distinction, la beauté, la délicatesse agacent et intriguent son beau-frère Stanley/Brando mais émerveillent et séduisent Mitch (Karl Malden), un camarade de Stanley, brave garçon qui vit avec sa vieille mère malade et qui voudrait bien épouser l’oiselle.

Aux yeux de tous, Blanche apparaît comme une jeune femme fragile, raffinée, un peu évaporée, dont la distinction, la beauté, la délicatesse agacent et intriguent son beau-frère Stanley/Brando mais émerveillent et séduisent Mitch (Karl Malden), un camarade de Stanley, brave garçon qui vit avec sa vieille mère malade et qui voudrait bien épouser l’oiselle.

Le récit progresse avec une savante lenteur, instille graduellement des doutes, des ambiguïtés, des questionnements. Blanche a d’emblée avoué à sa sœur Stella qu’elle a dû abandonner la propriété familiale Belle rêve, qu’on imagine un peu comme la Tara de Autant en emporte le vent, peu à peu réduite puis dévorée par les hypothèques ; qu’elle a dû, par fatigue, renoncer à sa place de professeur ; qu’elle est veuve et qu’elle ne peut pas se remettre de la mort de son mari. À l’ouverture de ses bagages, on a pu découvrir tout un fourbi de robes de soirée, de colifichets, de bijoux. Des bruits insinuent qu’avant d’arriver à la Nouvelle Orléans, elle ne menait pas la vie sage d’une veuve éplorée. Et que sa manie de prendre continuellement des bains brûlants confine à l’obsession.

La folie de Blanche, de fait, ne se dévoile que peu à peu ; si on peut sentir dans la graduation dramatique trop habile un peu des constants procédés de la scène, c’est tellement bien fait qu’on se laisse emporter dans l’enfoncement morbide, névrotique du personnage. Chaque séquence ajoute au portrait de cet esprit déséquilibré, halluciné, obsessionnel, qui dissimule sa nymphomanie comme elle cache ses rides naissantes.

La folie de Blanche, de fait, ne se dévoile que peu à peu ; si on peut sentir dans la graduation dramatique trop habile un peu des constants procédés de la scène, c’est tellement bien fait qu’on se laisse emporter dans l’enfoncement morbide, névrotique du personnage. Chaque séquence ajoute au portrait de cet esprit déséquilibré, halluciné, obsessionnel, qui dissimule sa nymphomanie comme elle cache ses rides naissantes.

Je suppose que les spectateurs qui ont découvert Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir ont saisi d’emblée qu’ils se trouvaient devant une de ces révélations comme il n’y en n’a pas plus de deux ou trois par décennie. Violence, douceur, séduction, indifférence, agressivité, rapacité, ivrognerie : dans tous les registres, il est exactement dans le ton. Il avait alors 27 ans. Au moment du tournage du film, Vivien Leigh avait déjà 38 ans ; elle souffrait de plus en plus de troubles bipolaires qui la plongeaient successivement dans l’accablement dépressif, l’explosion de rage, puis la perte de conscience ; comment ne pas voir ce que cette affreuse maladie a pu apporter à la qualité de son interprétation où elle est, de fait, absolument bluffante ?

Je suppose que les spectateurs qui ont découvert Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir ont saisi d’emblée qu’ils se trouvaient devant une de ces révélations comme il n’y en n’a pas plus de deux ou trois par décennie. Violence, douceur, séduction, indifférence, agressivité, rapacité, ivrognerie : dans tous les registres, il est exactement dans le ton. Il avait alors 27 ans. Au moment du tournage du film, Vivien Leigh avait déjà 38 ans ; elle souffrait de plus en plus de troubles bipolaires qui la plongeaient successivement dans l’accablement dépressif, l’explosion de rage, puis la perte de conscience ; comment ne pas voir ce que cette affreuse maladie a pu apporter à la qualité de son interprétation où elle est, de fait, absolument bluffante ?

Malsain, malade, désagréable. Un grand film.